在江南古镇的青石板路上,某个不起眼的门楣前,时常可见红纸墨字的生辰八字随风轻摆。这种被称为"放八字"的民间习俗,既承载着农耕文明对天地时序的敬畏,又映照出当代社会对传统文化的矛盾态度。当量子物理与大数据算法重构现代认知体系时,人们依然会在重大人生节点前,不自觉地驻足于这种古老命理仪式。

文化基因的千年传承

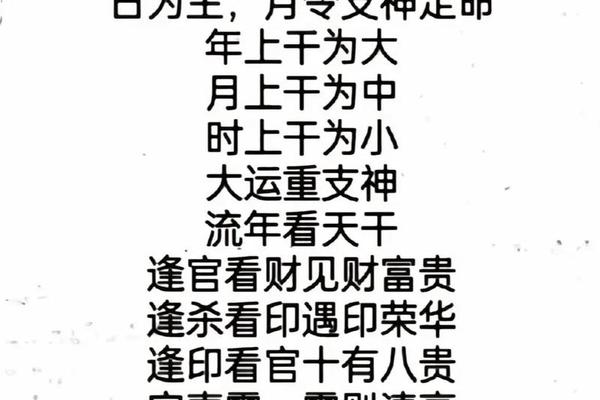

八字学说萌芽于汉代阴阳五行理论,至唐代李虚中确立"年柱"体系,宋代徐子平完善"四柱"架构,形成完整命理模型。这种将天干地支、阴阳五行、节气物候编织成精密符号系统的尝试,本质上是对生命规律的数学建模。明代的《三命通会》记载,当时已有专门机构负责皇室成员的八字推算,可见其社会渗透程度。

在福建漳州田野调查中,民俗学者发现当地至今保留着"八字换帖"的婚俗。两户人家交换子女的八字红帖后,需置于祖祠香案三日,观察期间是否发生器物破损等异兆。这种看似迷信的行为,实则是传统社会构建婚姻信任的特殊契约形式,其文化功能不亚于现代的征信系统。

城市空间的仪式重构

上海陆家嘴的写字楼里,悄然兴起的"电子八字"服务颠覆了传统形式。白领们通过APP输入出生时间,算法即时生成命盘解析,甚至结合星盘、塔罗进行跨文化解读。某互联网公司后台数据显示,这类应用的日活用户在节气前后激增300%,折射出快节奏生活中的精神寄托需求。

北京798艺术区的现代装置展上,艺术家将参观者的八字转化为光影代码投射在巨型幕墙。这种解构主义的呈现方式,使传统命理符号脱离了具体占卜功能,转而成为探讨身份认同的文化介质。策展人王澍认为:"当生辰八字被抽象为数据流,我们实际上在重新协商个体与命运的关系。

科学框架的认知碰撞

清华大学心理学系的研究表明,接受八字咨询的群体中,68%的人表示获得了"决策参照系"。这种看似非理性的行为,实则是人类面对不确定性时的认知补偿机制。就像芝加哥大学行为经济学家塞勒提出的"心理账户"理论,八字命理为现代人提供了独特的问题归因路径。

但中国科学院计算所团队通过10万组八字数据建模发现,命理术语与人生轨迹的关联度未超过随机概率。项目负责人李淼指出:"当我们将出生时间精度提高到分钟级时,传统命理模型的预测效能呈指数衰减。"这种量化研究为传统文化提供了新的检验维度。

文化资本的商业转化

苏州丝绸博物馆推出的"八字纹样定制丝巾",将客户命盘中的五行属性转化为视觉图案,三个月内创造千万销售额。这种文化创意产品的成功,验证了法国社会学家布迪厄提出的"象征资本"理论——传统文化要素正在消费社会中完成价值重构。

抖音平台上八字挑战话题播放量突破20亿次,年轻用户用星座配对逻辑演绎八字关系。这种跨文化混搭催生出新的社交语言,却也引发传统命理师的担忧。国家级非遗传承人徐茂文批评:"娱乐化传播正在掏空命理文化的深层结构,就像用可乐瓶装陈年黄酒。

站在文明演进的维度观察,放八字习俗犹如文化基因的活化石,既记录着先民理解世界的思维密码,又承受着现代性的解构压力。当我们在科学实证与人文关怀之间寻找平衡点时,或许应该借鉴费孝通"文化自觉"的理念——既不盲从传统,也不粗暴否定,而是在理解其生成逻辑的基础上,探索传统智慧的当代转化路径。未来研究可重点关注数字技术对命理文化的重构机制,以及传统文化元素在心理干预中的潜在价值,这或许能为文化传承开辟新的可能性空间。