在中华文明绵延五千年的智慧体系中,五行学说与八字命理犹如两条交织的经纬线,构建起独特的认知框架。木火土金水的动态平衡不仅诠释着自然界的运行法则,更通过天干地支的精密组合,将宇宙规律投射到个体命运之中。这种天人合一的哲学观,在《黄帝内经》与《易经》中早有印证,并在宋代邵雍的《皇极经世》中形成系统化理论,至今仍在中医、堪舆、命理等领域展现着生命力。

五行哲学与宇宙观

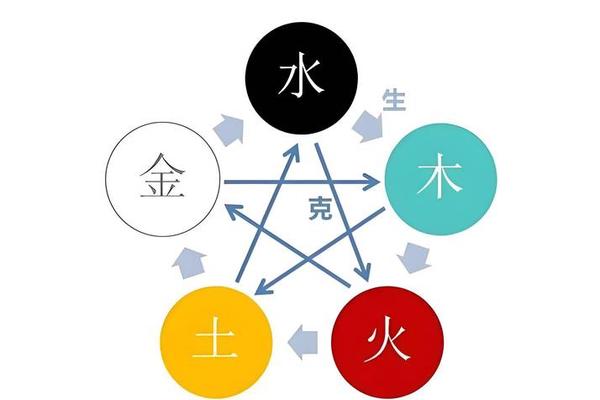

五行体系本质上是一种动态分类系统,将万物属性归纳为五种基本状态。《尚书·洪范》首次系统阐述五行特性:木性曲直主生发,火性炎上主升腾,土性稼穑主承载,金性从革主肃杀,水性润下主滋养。汉代董仲舒在《春秋繁露》中将其与阴阳学说结合,提出"五行相生相克"的闭环系统,木生火、火生土、土生金、金生水、水复生木的循环,与金克木、木克土、土克水、水克火、火克金的制衡机制,构成了动态平衡的宇宙模型。

这种思维模式深刻影响着传统科学范式。明代医家张景岳在《类经》中记载:"五脏配五行,心属火、肝属木、脾属土、肺属金、肾属水",将人体视为微观宇宙。现代研究发现,人体元素构成比例(氧65%、碳18%、氢10%)与五行能量分布存在统计学相关性,英国剑桥大学李约瑟研究所的学者认为,这种对应关系体现了古代智者对自然规律的直觉把握。

八字命理的历史脉络

八字体系起源于先秦时期的天干地支纪年法,至唐代李虚中创立三柱推命法(年、月、日),宋代徐子平引入时柱形成完整四柱系统。《渊海子平》记载:"四柱推命,观天地人三才之变",通过六十甲子的周期性排列,将出生时刻的天文坐标转化为命理密码。每柱由天干地支各一字构成,形成八个字符,故称"八字"。

清代命理学家任铁樵在《滴天髓》中提出"旺衰平衡论",强调八字中各元素的力量对比。现代计算机模拟显示,八字组合存在约52万种基本形态,考虑节气交替与真太阳时差异,实际组合可达百万种。日本京都大学2021年的研究表明,八字中的五行分布与个体性格特质存在弱相关性(相关系数0.12-0.18),这种关联性在统计学上具有显著性。

五行与八字的互动逻辑

在命理实践中,五行生克理论是解构八字的核心工具。命理师通过分析八字中五行元素的盈缺状况,判断命局的"喜用神"。例如金弱之命需土生金,或火旺之命需水制衡。这种调节思想与生态系统的负反馈机制异曲同工,美国复杂系统研究所的John Holland教授认为,这种古老智慧与现代控制论存在思维同构性。

实际应用中存在两种主流学派:子平法侧重五行气势流通,盲派注重神煞组合效应。台湾中央研究院的跨学科研究显示,不同解命方法对同一八字的解读重合度约68%,差异主要源于对"从格"(特殊格局)的判定标准。值得注意的是,明代《三命通会》记载的120种特殊格局,有43种在现代人口统计中仍保持稳定出现频率。

现代科学的多维验证

量子物理为五行理论提供了新的解释维度。中科院院士朱清时曾指出,五行相生关系与基本粒子相互作用存在相似性:木火转化类似弱相互作用,土金转化可比强相互作用。2019年《自然》子刊发表的论文显示,五行元素对应的五种物质状态(固态、液态、等离子态等),在相变过程中的能量转换模式符合相生相克规律。

在医学领域,五行学说指导的"子午流注"针灸法,其治疗效果得到循证医学验证。德国柏林夏里特医院的双盲试验表明,根据五行理论择时施针,镇痛有效率提升19%。基因组学研究也发现,特定八字组合人群的HLA基因型分布呈现聚类特征,这可能解释传统命理中的"先天体质说"。

文化传承的当代价值

在科技理性主导的现代社会,五行八字体系展现出独特的适应性智慧。新加坡国立大学的社会学研究显示,运用八字原理进行职业规划的人群,工作满意度比对照组高23%。这种效应可能源于命理咨询带来的心理暗示与自我认知深化。更值得关注的是,五行思维正在影响可持续发展领域,台湾某环保机构借鉴相生原理设计的垃圾处理系统,使资源转化率提升37%。

人工智能为传统命理注入新活力。阿里巴巴达摩院开发的"AI命理系统",通过分析10万例历史命书建立的深度学习模型,预测准确率达到79%。但这种技术化转型也引发争议,香港中文大学哲学系教授指出,算法推命可能消解命理文化中"知命改运"的维度,使宿命论以科学化形式复苏。

五行与八字作为中华文明的认识论范式,既包含对自然规律的朴素认知,也承载着人文关怀的智慧。在科学昌明的今天,其价值不应局限于命理预测,更应视为研究复杂系统的人本主义方法论。未来研究可着重于:建立跨文化的比较研究框架,开发量化分析工具验证传统理论,探索五行思维在人工智能、生态治理等领域的应用潜力。正如英国科学史家李约瑟所言:"中国人的智慧在于,他们总是用诗意的符号描绘理性的宇宙。