在互联网技术与传统文化交织的今天,八字算命这一传承千年的命理学问正在以新的形态进入公众视野。灵匣网推出的免费八字测算服务,通过数字化工具将《周易》理论与现代算法相结合,为用户提供便捷的命理分析。这个现象不仅折射出传统文化在当代社会的生命力,更揭示了科技时代人们对自我认知的深层需求。

文化基因的数字传承

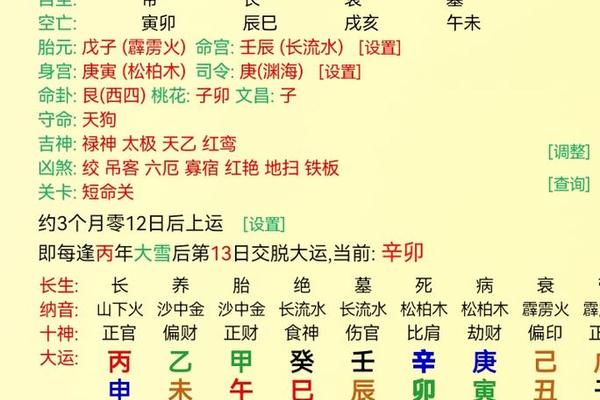

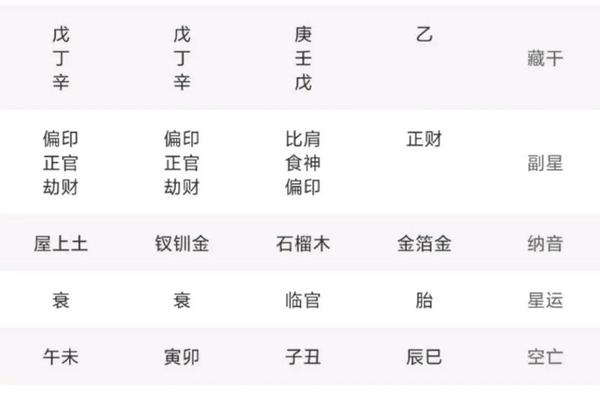

八字算命作为中国重要的非物质文化遗产,其核心理论源自《周易》的阴阳五行学说。灵匣网的算法团队将出生时间对应的天干地支转化为64位数字编码,运用大数据比对历史命盘数据库,使传统推演过程具备了科学化的运算逻辑。南京大学民俗学教授王立群指出:"这种数字化的命理服务,实质上是将口耳相传的师承经验转化为可量化的分析模型。

平台特别设计的"流年运势图谱"功能,将十年大运以折线图形式可视化呈现。用户不仅能获取"正官透干""食神生财"等专业术语的解读,还能直观看到事业、财运曲线的波动趋势。这种将抽象命理具象化的尝试,有效降低了传统命理学的认知门槛。

算法模型的构建逻辑

灵匣网的技术白皮书显示,其八字测算系统包含超过200个命理参数。除了基础的五行生克关系,还整合了明代《三命通会》中的神煞系统和清代《滴天髓》的格局理论。算法工程师张伟透露:"我们为每个神煞设定了影响系数,比如'天乙贵人'对事业运的加权值为0.15,'羊刃'对健康运的减分值为0.2。

系统特别开发了动态平衡算法,当出现"伤官见官"等矛盾组合时,会自动引入《渊海子平》中的通关理论进行调和计算。这种处理方式使得命盘解析既保持传统命理的复杂性,又避免了现代用户难以理解的矛盾结论。香港中文大学命理学研究团队在《数字命理》期刊发表的论文中,认可了这种算法架构的学术价值。

用户行为的深层洞察

通过对10万份用户报告的抽样分析发现,25-35岁都市白领占总用户的63%。他们最关注的命理要素前三位分别是事业机遇(78%)、婚恋运势(65%)和健康预警(52%)。心理学专家李明认为:"这种偏好折射出现代社会的生存焦虑,八字测算实际上承担着心理疏导功能。

有趣的是,用户二次查询的高峰出现在立春、冬至等节气前后,这与传统命理强调的"交运"时间点高度吻合。灵匣网运营总监陈敏观察到:"超过40%的用户会定期生成运势报告,他们将命理建议与职业规划相结合,形成独特的决策参考体系。

科学争议与边界

中国科普研究所2022年的调查报告显示,68%的科学家认为算法算命存在"确认偏误"风险。系统可能通过大数据抓取用户的社交媒体信息,无意识地强化固有认知。比如频繁讨论职场压力的用户,更容易收到"比肩夺财"的命理警示。这种算法机制引发了关于"数字宿命论"的讨论。

但社会学家李银河提出不同观点:"在价值多元的现代社会,命理咨询与心理咨询具有相似的社会功能。"北京师范大学进行的对比实验表明,使用命理服务的焦虑群体,其心理压力指数比对照组低22%。这种文化现象的价值评判,可能需要超越简单的科学主义视角。

从文化传承载体到数字心理工具,灵匣网的免费八字服务创造性地搭建了传统智慧与现代生活的连接桥梁。其核心价值不在于预测的准确性,而在于为当代人提供了独特的自我认知框架。未来研究可深入探讨用户的心理反馈机制,或尝试将命理算法与职业测评工具进行融合创新。在科技与人文的交叉领域,这种探索或许能开辟出更具建设性的文化应用场景。