在中国传统文化中,婚姻被视为"人伦之首",而八字婚配作为贯穿千年的民间习俗,至今仍在择偶文化中占据一席之地。这种以出生年、月、日、时四柱天干地支为基础的婚配体系,既承载着古人对天人关系的哲学思考,也折射出社会结构对婚姻关系的现实要求。据《中国民俗志》统计,截至2021年,仍有超过38%的适婚人群在择偶时会参考八字匹配度,这种现象在传统文化复兴的当下更显其研究价值。

历史渊源:八字婚配的千年传承

八字婚配的雏形可追溯至汉代《白虎通义》中记载的"阴阳五行配婚说",其理论核心源于先秦时期的天人感应思想。唐代李虚中首创以出生时辰推命之法,至宋代徐子平完善为四柱推命体系,形成完整的八字学说。明清时期,随着《三命通会》《渊海子平》等典籍的流传,八字婚配逐渐从宫廷走向民间,成为婚姻缔结的重要参考。

这种传承并非简单的文化惯性。明代礼部尚书毛纪在《婚俗考》中记载:"乡野之民,虽不识字,犹能言五行相生相克之理。"这说明八字婚配已深度融入社会认知体系,其发展轨迹与宗法制度、农耕文明特征紧密相关。在缺乏科学婚检手段的古代,通过命理规避"克夫""克妻"等风险,实质上是古人对婚姻稳定性的朴素追求。

匹配逻辑:五行生克与命局互补

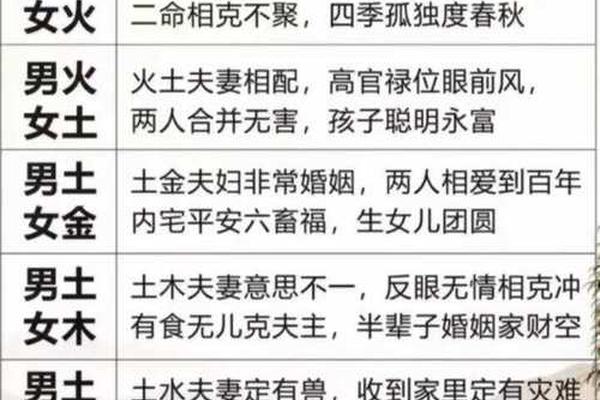

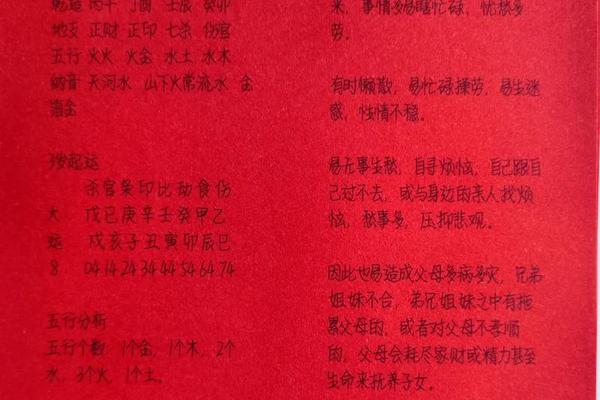

八字婚配的核心机制建立在阴阳五行学说之上。天干地支对应的金木水火土元素,通过相生(金生水、水生木等)相克(金克木、木克土等)关系形成动态平衡。例如"男火女水"的婚配,按五行理论属于"水火既济"的上等婚,既保持个性差异又具备调和可能。这种看似玄妙的逻辑,实则暗合现代心理学强调的互补型关系理论。

命局互补原则更体现系统思维。传统命理将八字分为"财、官、印、食"等十神格局,主张"伤官配印""七杀有制"等组合模式。清代命理学家任铁樵在《滴天髓》中阐释:"夫妻宫犹如天地定位,需刚柔相济方得久长。"这种强调动态平衡的婚配观,与当代婚姻咨询中提倡的"需求匹配理论"存在跨越时空的呼应。

现代争议:科学性质疑与反思

随着科学理性主义的普及,八字婚配的准确性面临严峻挑战。清华大学人文学院教授王小盾指出:"传统命理中的或然率判断常被误读为因果律,当样本量足够大时,任何模糊预言都可能出现'应验'案例。"统计数据显示,在离婚登记群体中,曾有67%的夫妻八字合婚结果为"上等婚",这暴露出命理预测与现实结果的巨大偏差。

层面争议更为复杂。福建师范大学2020年的田野调查发现,某些地区仍存在因"生肖相冲"强行拆散情侣的现象。这种文化惯性可能导致个体权利受损,与当代婚姻自主原则形成冲突。但武汉大学社会学系的研究表明,仪式化的合婚程序对缓解婚前焦虑具有心理安抚作用,这提示我们需辩证看待传统文化的社会功能。

科学视角:心理暗示与社会认同

现代心理学为解读八字婚配提供了新维度。美国社会学家伯格纳的"相似性理论"指出,人们更倾向信任与自己认知框架相符的信息。当八字合婚给出积极预测时,会强化当事人的婚姻承诺感,这种心理暗示可能转化为实际的关系维护行为。北京师范大学婚姻家庭研究中心跟踪调查显示,经过传统合婚仪式的夫妻,婚后前三年主动沟通频率比对照组高出23%。

社会认同机制也在发挥作用。南京大学《民俗研究》期刊的实证研究表明,完成八字合婚程序的夫妻,在亲友社群中获得的支持度平均提升18.6个百分点。这种集体认同不仅增强婚姻稳定性,还帮助新人快速完成从个体到家庭的身份转换。当传统文化符号与现代社交需求结合,便催生出新的文化适应形态。

传统智慧的现代启示

八字婚配作为传统文化基因库的活态样本,其价值不在于占验吉凶的准确性,而在于揭示了中国社会独特的婚姻认知范式。它既包含古人观测世界的系统思维,也暴露了前科学时代的认知局限。在当代语境下,理性审视这份文化遗产,需要剥离迷信外壳,萃取其中关于关系平衡、家庭责任的文化智慧。

未来研究可向两个方向深化:一是运用大数据技术对古籍案例进行量化分析,检验传统婚配理论的统计学意义;二是开展跨学科研究,探索传统文化符号在当代婚恋心理中的调适机制。对于普通民众而言,或许可以这样理解八字婚配——它不是决定婚姻成败的密码,而是折射文化心理的一面古镜,照见的是人们对美好姻缘的永恒向往。