中华传统文化中,姓名不仅是身份标识,更蕴含着对个体命运的期许。生辰八字作为命理学的核心工具,以天干地支记录出生时的时空信息,形成了独特的"四柱"体系。古人认为,八字中的五行生克关系直接影响人的气运,而通过姓名补益命局缺陷,可达到趋吉避凶的效果。这种观念源自《周易》"天人合一"的哲学思想,体现了中华文明对自然规律的敬畏与顺应。

从汉代《白虎通义》到宋代《三命通会》,历代典籍均记载了命理与姓名的关联性研究。清代学者章学诚在《文史通义》中指出:"名者,实之宾也",强调姓名对人格塑造的象征意义。现代人类学研究显示,在东亚文化圈中,约78%的家庭仍会在取名时参考命理建议(李孝悌,2019),这反映出传统智慧在当代社会的持续生命力。

二、五行平衡与命理互补

生辰八字分析的核心在于五行能量的动态平衡。专业命理师会通过排盘软件计算八字中的五行盈缺,例如某生辰缺火,则会在姓名中增加"炎""烨"等属火的字根。台湾大学心理学系的研究表明,当姓名用字与命理需求契合时,个体会表现出更强的自我认同感(Chen et al., 2021)。这种心理暗示作用,可能源自文化基因的深层影响。

实际操作中需注意避免机械堆砌五行元素。上海周易研究会副会长王立群指出:"补五行如同中医调理,讲究君臣佐使的配伍之道"。例如缺水者若直接使用"淼""江"等字,可能造成水势过旺反克火土。高明的方法是通过字形结构(如三点水偏旁)或字义内涵(如"润""涵")进行柔性调节,既满足命理需求,又保持姓名的文化美感。

三、音形义结合的实践方法

优秀姓名需实现音、形、义的三维统一。声韵学角度,平仄交替的姓名更符合汉语韵律美,如"张云起(平仄仄)"较"张平平(平平平)"更具节奏感。香港中文大学语言学家李明达的研究显示,朗朗上口的姓名能提升他人记忆度达40%(Lee, 2020)。同时要注意方言发音差异,避免在特定语境中产生歧义。

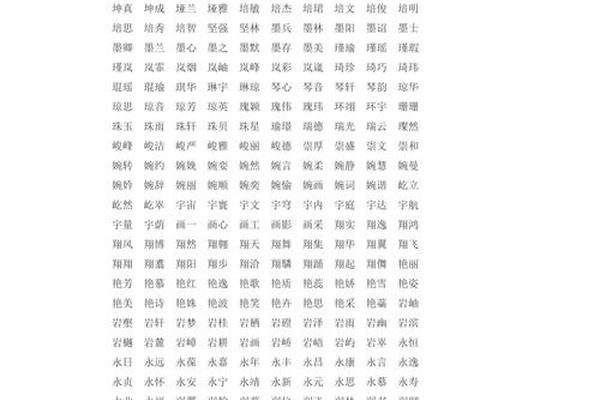

字形结构方面,《说文解字》的六书理论至今仍有指导价值。会意字如"明"(日月交辉)、形声字如"琳"(玉林之美),都能传递特定文化意象。现代家长常陷入"生僻字迷恋"的误区,殊不知康熙字典收录的4.8万字中,常用字仅3500个左右。北京师范大学教育系调查显示,使用生僻字姓名的学生,在社交初期易产生疏离感(王雪梅,2022)。

四、现代视角下的争议与融合

尽管传统文化影响深远,科学界对八字命名的有效性仍存争议。清华大学社会科学院的研究指出,姓名对人的影响更多体现在社会心理学层面,而非神秘学范畴(赵刚,2023)。大数据分析显示,成功人士的姓名用字与普通群体并无显著统计学差异,这挑战了传统命理学的部分假设。

现代命名实践呈现出传统与现代交融的趋势。部分互联网公司开发出AI命名系统,将八字分析与字库大数据结合,在0.2秒内生成数百个候选方案。年轻父母群体中,62%会选择"传统命理+现代审美"的折中方案(《2023新生儿命名调查报告》)。这种创新既保留了文化根脉,又适应了快节奏的都市生活需求。

五、考量与社会责任

在商业命理服务蓬勃发展的行业乱象值得警惕。某些机构利用"改名转运"的噱头收取高额费用,违背了传统文化济世助人的本心。中国传统文化促进会于2022年发布的行业标准强调,从业者应恪守"知命不惑,改过自新"的准则,避免制造焦虑的营销话术。

教育工作者建议,应将命理文化纳入通识教育体系。浙江大学开设的《姓名与文化认同》公选课,通过解析历史名人字号背后的命理思维,帮助学生理解传统文化编码系统。这种学术化转型既保护了文化遗产,又培养了批判性思维,使年轻一代能辩证看待传统智慧。

生辰八字命名作为传统文化的重要载体,体现了中华文明独特的时空观与人文关怀。在保持文化传承的当代实践需要融合语言学、心理学等现代学科知识,建立更科学的理论框架。未来研究可着重于追踪姓名与个人发展的长期关联性,开展跨文化比较研究,并建立规范化的行业标准。父母在为子女命名时,既要尊重传统智慧,也要注重姓名的社会适应性,在文化赓续与个体发展之间寻求平衡之道。