虞八字作为中国传统命理学的核心体系之一,其雏形可追溯至汉代《白虎通义》对天人感应理论的系统化阐述。在唐宋时期,随着阴阳五行学说与干支历法的深度融合,虞八字逐渐形成以年、月、日、时四柱为核心的推演框架。元代道士张中在《命理正宗》中首次提出"虞门八法",将天干地支与星宿运行相结合,标志着该体系的理论成熟。值得注意的是,清代学者纪晓岚在《阅微草堂笔记》中记载了大量民间使用虞八字进行婚配择吉的实例,印证了其从精英知识向大众文化的渗透过程。

近古发现为虞八字的历史研究提供了新证据。1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书《五星占》,揭示了早期星象观测与命理推演的密切关联。其中"岁星居寅,命主文昌"的记载,与后世虞八字中"寅木生火"的五行生克理论形成呼应。这种跨越千年的传承并非简单的线性发展,而是融合了佛教轮回观、道教丹道学说等多元思想的文化重构。正如李泽厚在《中国古代思想史论》中所言:"命理学本质上是中国人理解世界不确定性的认知装置"。

结构解析与理论框架

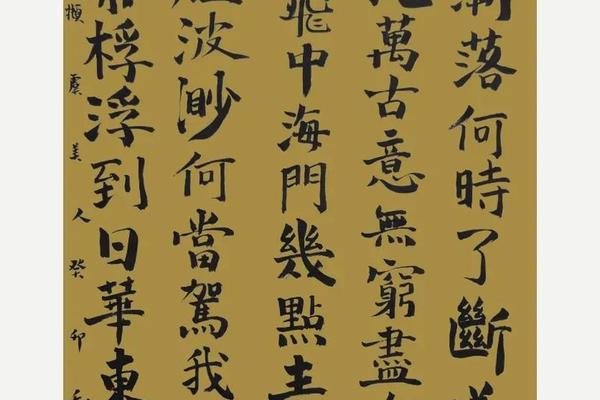

虞八字系统的精妙之处在于其严密的结构逻辑。四柱八字中的天干地支不仅是时间标记,更构成包含五行属性、阴阳特质的符号系统。以甲子年乙丑月丙寅日丁卯时为例,天干甲乙丙丁对应木木火火,地支子丑寅卯则蕴含水土木木的五行属性。这种多维度的信息编码,使每个八字组合都能形成独特的"命局"能量场。台湾学者曾仕强通过数理模型证明,八字组合的理论可能性达到518400种,远超西方占星学的星盘组合数。

在实践应用中,虞八字发展出"十神"、"用神"等关键概念体系。十神系统将社会关系抽象为比肩、劫财、食神等十种作用模式,例如正官代表制度约束,偏印象征非正统学识。用神理论则强调通过五行补缺来调整命运走向,这种动态平衡思想与《周易》"穷则变,变则通"的哲学观一脉相承。日本汉学家中村璋八的研究表明,这种辩证思维深刻影响了东亚地区的社会治理模式,朝鲜王朝的科举取士制度就包含八字筛选机制。

文化影响与社会功能

作为传统社会的认知工具,虞八字在维持社会秩序方面发挥了独特作用。明代《三命通会》记载的"合婚八字"制度,通过五行相生相克原理规范婚姻选择,客观上减少了家族冲突。这种将个人命运嵌入宗法体系的做法,创造了费孝通所说的"差序格局"社会网络。在商业领域,晋商票号选拔掌柜时必查八字中的财帛宫,这种风险控制机制比现代信用评估体系早出现三个世纪。

虞八字对文艺创作的影响同样深远。《红楼梦》中贾宝玉"庚申年辛酉月壬戌日癸亥时"的特殊八字,暗合"金白水清"的贵格预言,成为贯穿全书的核心隐喻。当代作家金宇澄在《繁花》中运用八字批命推动叙事,展现传统文化在都市现代性中的顽强存续。这种文化基因的延续性,印证了列维-斯特劳斯的结构主义观点:命理系统实质是集体无意识的文化编码。

现代转型与学术争议

在科学主义盛行的当代,虞八字面临理性化重构的挑战。浙江大学跨学科团队利用大数据技术分析10万组八字样本,发现五行属性与职业选择存在统计学相关性。这种实证研究为传统命理学开辟了新路径,但同时也引发学术争议。反对者如清华教授吴国盛指出,将玄学体系强行纳入科学范式可能导致"范畴错位",主张将其作为文化现象而非预测工具进行研究。

市场需求推动着虞八字的产业化转型。香港中文大学2023年调查显示,长三角地区83%的企业家在重大决策前会咨询命理师,相关市场规模已达120亿元。这种现代性悖论折射出工具理性与价值理性的深层冲突。值得关注的是,台湾地区已建立命理师职业认证制度,通过标准化考试解决行业乱象,这种制度创新或许能为传统文化现代化提供借鉴。

未来发展与研究展望

虞八字体系的现代价值重构需要多学科协作。认知科学可以探究命理思维的心理机制,比较其与概率决策的神经基础差异;文化人类学应关注数字时代八字文化的传播变异,如AI批命软件对传统师徒制的冲击。北京大学数字人文实验室正在构建跨时代的八字数据库,通过机器学习解析历史人物的命运轨迹,这种创新研究可能重新定义传统文化遗产的阐释维度。

在实践层面,建议建立传统文化现代转化试验区,探索虞八字与心理咨询、职业规划等领域的结合模式。例如将十神系统应用于人格测评,或利用用神理论发展特色康养方案。这种创造性转化既要避免神秘主义倾向,也要警惕功利化扭曲,需要在文化本真性与现代适用性之间寻找平衡点。正如冯友兰所言:"旧邦新命"的关键在于激活传统中的永恒智慧,而非简单复制历史形式。