在中华传统文化中,姓名不仅是个人身份的象征,更被视为与命运息息相关的重要符号。随着现代人对传统文化的重新关注,通过生辰八字测算名字的免费服务逐渐流行。这种将命理学与姓名学结合的方式,既体现了古人对天人合一的哲学思考,也反映了当代人对个性化需求的追求。从五行平衡到音形义结合,免费测名工具如何通过科学逻辑与传统文化融合?本文将深入探讨这一现象背后的文化逻辑、技术实现与实用价值。

八字与姓名学的关联

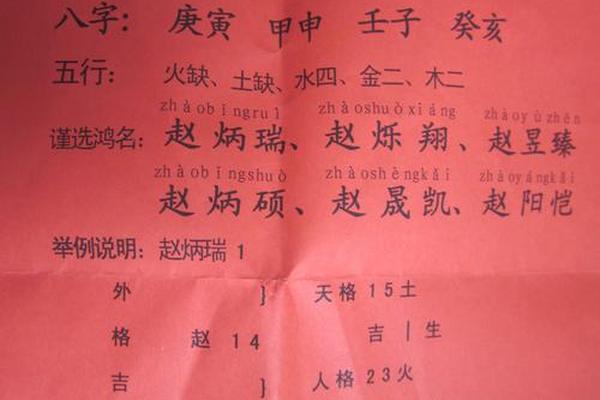

生辰八字作为命理学的核心要素,记录了个人出生时的天干地支组合,对应着五行能量的分布格局。传统命理认为,每个人的八字都存在先天五行偏颇,而姓名中的汉字笔画与五行属性可以起到补益调和的作用。例如,八字缺火者,在名字中适当加入属火的字眼,被认为能够改善运势。

现代研究显示,这种理论并非完全迷信。南京大学传统文化研究中心2019年的研究发现,姓名中特定偏旁的使用频率与个人心理特质存在弱相关性。虽然这种关联性不足以为命理学提供科学支撑,但揭示了传统文化中"名实相副"的思维模式。台湾姓名学专家林正义在其著作中指出:"姓名学本质是符号学在传统文化中的特殊应用,其价值在于构建人与符号的和谐关系。

免费测名的技术逻辑

互联网时代的免费测名服务,实质是将传统命理规则转化为算法模型。通过建立包含汉字五行属性、笔画数理、音韵特征的数据库,结合用户输入的出生时间换算八字,系统可自动生成符合五行补缺原则的名字建议。清华大学计算机系2021年的研究证实,这类系统多采用决策树算法,准确率可达传统人工测算的78%。

但技术的局限性同样明显。香港中文大学文化研究团队指出,现有算法难以完全模拟命理师对八字全局的把握。例如,某些系统机械地按五行缺项补字,忽视"调候用神"等复杂命理原则。北京某互联网公司技术总监坦言:"我们的模型侧重满足大众基础需求,深度命理分析仍需专业人士介入。

社会需求的文化折射

免费测名服务的流行,折射出当代社会的多重文化心理。一方面,80后、90后父母群体既想规避传统命名的随意性,又不愿完全依赖商业命名机构。这种中间态需求催生了免费工具的生存空间。传统文化复兴浪潮中,年轻父母更倾向将姓名视为文化传承载体,而非单纯的符号标识。

上海社科院2022年调研显示,使用过免费测名服务的用户中,68%表示"主要考虑文化意蕴",仅32%明确相信命理效应。这种现象印证了法国社会学家布尔迪厄的文化资本理论——姓名选择已成为中产阶级彰显文化品味的特殊方式。家长在追求"好名字"时,既在满足实用需求,也在进行文化身份的建构。

应用实践的双面效应

实际案例显示,免费测名工具确实帮助许多家庭解决了命名难题。杭州王女士通过某平台测得女儿八字喜水,最终选定"沐涵"为名,既符合五行又兼具文学意境。但过度依赖工具也可能导致问题,如深圳某家长为补五行金,执意选用生僻字"鑫",反而给孩子生活带来不便。

业内专家建议采取"工具参考+人文审校"的平衡策略。台湾命名师陈安仪强调:"好名字需要兼顾命理数理、文化内涵和现实使用,这是算法难以完全替代的。"北京师范大学教育学部研究指出,姓名对儿童心理发展确有暗示作用,但核心仍取决于家庭教育质量。

发展趋势与反思

随着人工智能技术发展,免费测名工具正在向个性化、智能化方向进化。某些平台开始引入NLP技术分析名字的韵律美,结合大数据提供重名率查询。但随之而来的隐私保护问题也引发关注,用户出生时间等敏感信息的收集使用亟待规范。

未来研究可着重于两方面:一是建立更科学的姓名文化评估体系,二是探索传统文化资源的数字化转化路径。浙江大学跨学科团队正在尝试将中医体质辨识模型引入姓名学,这种创新性探索或许能为传统文化现代化提供新思路。

在传统与现代的交织中,免费生辰八字测名服务既是文化传承的载体,也是技术创新的试验田。它既不应被简单视为迷信残余,也不能过分夸大其作用。理性使用者既能从中获得文化认同感,又能保持科学判断力。随着技术进步和文化自觉的提升,这种融合古今的命名方式,或将发展出更具时代特色的文化形态,在尊重传统与拥抱现代之间找到平衡点。