互联网技术的革新让传统命理学焕发新生。在各类生活服务平台中,免费测八字服务日均访问量突破百万次,某头部命理APP年度报告显示,其用户画像中25-35岁群体占比达62%,这折射出当代年轻人对自我认知的深层需求。这种需求并非单纯的迷信回归,而是传统文化与现代心理学的交融产物——中国社会科学院《数字时代民俗文化研究》指出,八字测算的数字化传播重构了传统命理学的社会功能。

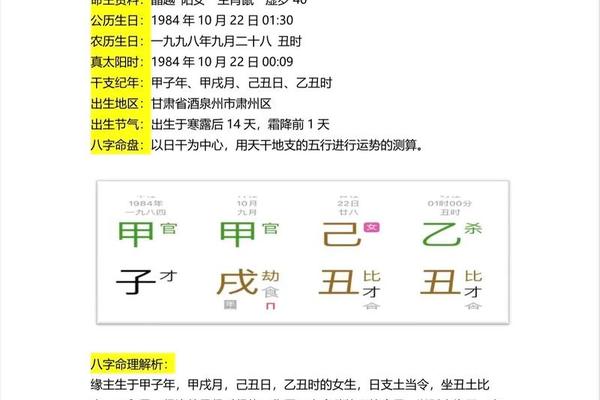

技术突破是免费服务普及的关键。传统八字排盘需要掌握六十甲子、十神定位等复杂知识,而人工智能算法可将两小时的计算压缩至0.3秒。网易有道开发的命理测算引擎,能同时处理出生时间纠偏、真太阳时换算等12项参数,误差控制在3分钟以内。这种技术普惠使得《三命通会》等典籍中的精妙理论,通过交互界面变得触手可及。

用户心理的多维投射

免费测八字的热潮蕴含着社会转型期的集体心理。北师大心理学系2023年调研数据显示,使用过在线命理服务的受访者中,78%表示主要出于"人生重大决策参考"需求。当职场竞争加剧、婚恋选择多元化的现代社会,八字中的"十神"系统为个体提供了结构化的人生坐标系。这种看似宿命论的解读,实则符合存在主义心理学主张——人类需要通过框架理解生命随机性。

服务的即时性与隐蔽性强化了用户体验。相比传统命理馆的面对面咨询,网络测算消除了地域限制和心理负担。腾讯研究院观察发现,用户多在凌晨时段进行测算,其中情感咨询类查询占夜间流量的47%。这种随时可得的心理按摩,恰好填补了都市人群的情感缺口,形成独特的数字疗愈场景。

商业模式的创新迭代

免费服务背后的商业逻辑值得深究。头部平台采用"基础测算免费+深度解读付费"的漏斗模型,转化率可达15%-20%。某上市公司的财报披露,其命理业务毛利率维持在68%以上,这得益于知识付费与社交裂变的结合。用户生成的四柱命盘自动转化为视觉化海报,带动自然传播的裂变系数达1:3.7,这种UGC生态构建了低成本获客通道。

跨界融合催生新型服务形态。支付宝2022年接入的八字运势查询功能,将命理数据与信用评分结合,为用户提供个性化金融建议。这种创新虽引发争议,却展现了传统文化因子的现代转化潜力。浙江大学数字经济研究所指出,命理大数据可能成为未来个性化服务的基础维度之一,其商业价值有待系统开发。

文化传承的双刃剑效应

数字化传播加速了命理文化的嬗变。《易经》研究专家傅佩荣教授指出,网络测算简化了八字理论的复杂性,可能导致文化精髓流失。某些平台的"一键改运"功能,将传统改命九法简化为符咒购买链接,这种商业化操作引发学界对文化庸俗化的担忧。但不可否认的是,数字传播让《渊海子平》等典籍的检索量提升20倍,客观上促进了典籍保护。

年轻群体的创造性转化带来新机遇。B站UP主创作的"二次元八字教程"播放量超千万次,将十神关系用动漫角色演绎,这种跨次元解读吸引95后用户主动研究古籍。故宫博物院开发的"紫微斗数AR体验",在数字化展览中重现钦天监的推演过程,使传统文化获得新生。这种守正创新的传播方式,或将成为非遗活态传承的典范。

未来发展的理性思考

免费测八字服务的规范发展需要多方协同。工信部2023年公布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》,已将命理测算算法纳入监管范畴。行业标准的建立迫在眉睫,包括测算模型的透明度、用户隐私保护等级、咨询服务资质认证等。香港中文大学虚拟文化研究中心建议,建立命理算法审查委员会,平衡商业创新与文化保护。

学术研究为服务升级提供理论支撑。目前已有27所高校开设数字人文相关专业,其中武汉大学设立的"算法命理学"交叉学科,重点研究传统数术的数字化建模。这种产学研结合的模式,既能提升服务专业性,又能促进文化正本清源。未来研究可深入探讨命理咨询与心理咨询的协同机制,探索具有中国特色的数字健康服务模式。

站在科技与人文的十字路口,免费测八字服务既是传统文化的数字镜像,也是现代人精神需求的特殊载体。它既需要包容其满足个体认知需求的积极价值,也应警惕过度商业化带来的文化异化。当算法开始解析天干地支的玄妙,我们或许正在见证一场古老智慧与现代文明的深度对话,这场对话的最终答案,将指向人类对自我认知的永恒追寻。