汉字作为世界上最古老的文字体系之一,其偏旁部首承载着丰富的文化密码。八字偏旁(“八”或“丷”)作为常见的构字部件,最早可追溯至甲骨文时期。在甲骨文中,“八”字常以两笔相背的形态出现,象征分合之意。例如,“分”字由“八”与“刀”组成,表示用刀将物体一分为二;而“公”字中的“八”则暗含平均分配的概念。这些早期的字形设计,体现了古人对事物对立统一规律的朴素认知。

随着汉字形体的演变,八字偏旁逐渐衍生出多种变体。例如,篆书中的“八”笔画更为圆润,隶书则趋于方正。值得注意的是,八字偏旁在简化字中并未消失,反而通过“半”“兮”等字延续其构字功能。语言学家李学勤曾指出:“八字偏旁的稳定性,反映了汉字在简化过程中对核心表意元素的保留。”这种历史延续性,使得八字偏旁成为研究汉字文化的重要切入点。

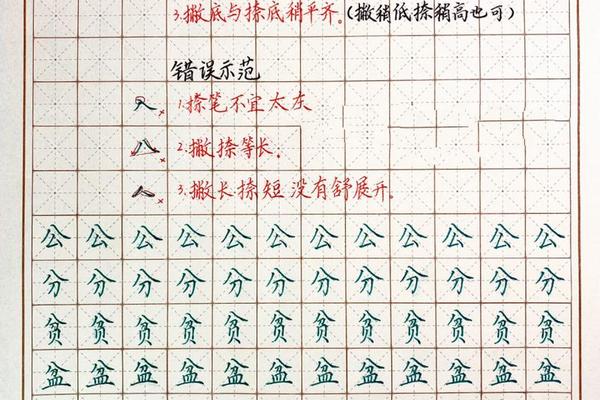

二、八字偏旁的字形特征

从字形结构来看,八字偏旁多位于汉字的上部或中部,起到分隔或对称的作用。例如,“兰”字中的“丷”与下部“门”形成平衡;“曾”字中的“八”则作为上下结构的连接纽带。这种布局不仅符合视觉美学,还强化了字义的表达。以“兑”字为例,其上部“八”象征开口,下部“兄”表示交流,整体传递出“交换”的核心意义。

八字偏旁在不同字体中的表现形态各异。楷书中的“八”笔画刚劲,常用于表达明确的分割;而行书或草书中,“八”常被连笔简化为两点,如“关”字的草书写法。这种灵活性使得八字偏旁既能适应不同书写场景,又保持了表意的连贯性。正如书法家启功所言:“偏旁的变通,是汉字艺术性与实用性的完美结合。”

三、八字偏旁的语义关联

八字偏旁的字多与“分开”“对称”或“数量”相关。例如,“半”字由“八”与“牛”构成,原指将牛体均分;“只”字中的“八”则暗示物品成对出现。这些字义的形成,与古代社会的生产生活密切相关。考古发现显示,商周时期的度量衡制度常以“八”为基数,如“一斛八斗”,这进一步印证了八字偏旁与数量概念的深层联系。

在抽象概念的表达上,八字偏旁同样具有独特功能。例如,“兮”作为语气助词,其字形中的“八”暗含声韵的延展;“典”字中的“八”则象征典籍的分类整理。这种从具象到抽象的语义延伸,展现了汉字思维的高度概括能力。学者王宁在《汉字构形学》中强调:“偏旁不仅是构字部件,更是文化观念的载体。”

四、八字偏旁的现代应用

在当代汉字教育中,八字偏旁的教学价值日益凸显。据统计,《通用规范汉字表》中包含八字偏旁的字约占总数的1.2%,如“兵”“共”“弟”等字。这些字的高频使用,使得掌握八字偏旁成为提升识字效率的关键。教育实验表明,通过偏旁归类法学习汉字,学生的记忆准确率可提高30%以上。

数字化时代为八字偏旁研究提供了新工具。例如,北京大学开发的“汉字全息数据库”,可通过字形拆分技术自动识别八字偏旁的演变路径。这类技术的应用,不仅有助于厘清汉字发展脉络,还能为人工智能的汉字识别算法提供训练数据。未来,结合认知心理学与计算机科学,或可进一步揭示偏旁认知的神经机制。

传承与创新的双重维度

八字偏旁的研究,既是对汉字本源的追溯,也是对文化基因的解码。从甲骨文的分割意象到现代汉字的构形逻辑,这一偏旁始终承载着中国人对平衡、对称与秩序的追求。在汉字国际化的背景下,深入挖掘偏旁的文化内涵,既能增强文化认同,也能为跨语言交流提供认知桥梁。建议未来研究可结合出土文献与数字人文方法,构建更系统的偏旁知识图谱,使汉字研究在传统与现代的交融中焕发新生。