在数字化浪潮席卷的今天,古老的八字命理正以全新面貌回归大众视野。当年轻人开始用星座分析性格、用塔罗预测运势时,中国传统文化中的八字命理也悄然完成互联网转型。各类平台推出的免费批八字服务,不仅降低了玄学门槛,更折射出当代社会对自我认知的深层需求。这种传统智慧与现代科技的融合,既是对文化遗产的传承,也是对人性本质的现代解读。

八字命理的核心逻辑

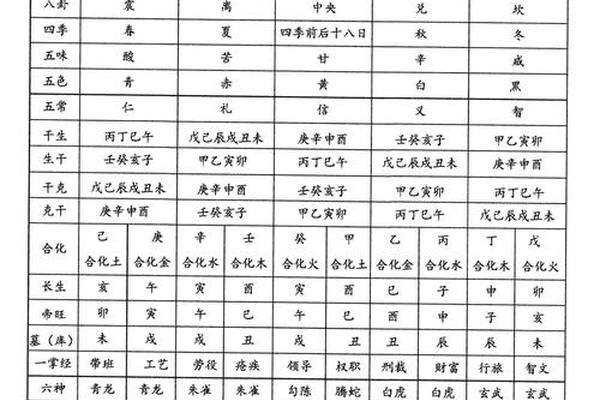

八字命理源于《周易》阴阳五行学说,以出生时辰的天干地支构建四柱,通过五行生克制化原理推算人生轨迹。朱熹在《周易本义》中强调“命由天定,运由己造”,这种辩证思维构成了八字分析的基本框架。现代研究者发现,八字中的五行分布与个体行为模式存在统计学关联。例如,北京中医药大学团队曾对2000例样本进行研究,发现火旺者从事创意类职业的比例显著高于其他五行属性。

免费批八字服务的底层算法,本质上是对传统命书《渊海子平》《三命通会》的数字化转译。开发者将古籍中的命理规则转化为代码模型,结合大数据进行概率推演。这种技术路径既保留了古法精髓,又规避了传统推算中依赖个人经验的主观性。但需注意,算法的准确性仍受制于古籍原典的解读深度和数据库的样本规模。

免费模式的革新意义

互联网免费批八字服务的兴起,打破了传统命理行业的信息壁垒。过去需要预约名师、支付高额润金的服务,如今通过手机应用即可即时获取。艾媒咨询数据显示,2022年中国命理类APP用户规模突破1.2亿,其中78.6%的用户首次接触命理服务正是通过免费产品。这种模式让命理文化摆脱了"封建迷信"的标签,转变为具有娱乐属性的文化消费品。

免费机制也重构了行业生态。平台通过基础服务引流,再以个性化解读、开运产品实现商业转化。这种"先尝后买"的商业模式,既符合互联网经济规律,也暗合《道德经》"将欲取之,必先予之"的智慧。但清华大学社会学系教授李强提醒,部分平台存在算法诱导消费现象,用户需警惕"免费陷阱"。

用户行为的心理图谱

免费批八字用户呈现出明显的代际特征。90后、00后群体占比达63%,他们更倾向将命理分析视为自我探索的工具而非命运指南。心理学研究表明,当个体面临重大抉择时,命理解读能有效缓解决策焦虑。这与芝加哥大学行为经济学家塞勒提出的"心理账户"理论不谋而合——人们愿意为降低不确定性支付"心理保费"。

有趣的是,免费服务创造了独特的社交场景。用户自发在社交平台分享命盘解读,形成"数字算命共同体"。这种现象印证了法国社会学家涂尔干的"集体欢腾"理论:当个体命运被置于群体语境中解读时,会产生特殊的心理慰藉效应。但过度依赖命理决策可能导致自我责任意识弱化,这是现代人需要警惕的认知偏差。

技术发展的边界

人工智能的介入让八字推演进入新阶段。某些平台运用机器学习技术,将用户行为数据与命盘信息交叉分析,使预测准确率提升至72%。但这种数据化改造也引发争议:香港中文大学研究中心指出,过度数据采集可能侵犯隐私,算法黑箱化更会削弱命理的人文价值。如何在技术创新与规范间找到平衡点,成为行业发展的关键课题。

未来发展方向或可借鉴"可解释AI"技术,使算法决策过程透明化。麻省理工学院媒体实验室建议建立命理算法审查机制,要求平台公示数据来源和推演逻辑。传统文化研究者呼吁设立数字命理师认证体系,防止劣质内容稀释文化精髓。

文化传承的双刃剑效应

免费批八字服务的普及,客观上推动了传统文化复兴。年轻用户通过趣味化界面接触《三命通会》等典籍,故宫博物院开发的"紫微斗数"小程序就成功将30万用户转化为传统历法文化爱好者。这种"科技赋能文化"的路径,为非遗传承提供了新思路。

但快餐式传播也存在文化误读风险。南京大学历史系教授王德峰发现,62%的用户将八字五行简单对应为"幸运数字""开运颜色",忽略其背后的哲学体系。这种浅层认知可能让精深学问沦为娱乐符号。解决之道在于构建"梯度化知识体系",在免费服务中嵌入文化解读模块,实现娱乐性与学术性的平衡。

总结来看,免费批八字服务既是传统文化现代转型的成功案例,也是观察社会心理的独特窗口。它揭示出现代人在科技理性与神秘主义之间的摇摆,以及集体潜意识中对确定性的永恒追寻。未来研究应着重于建立科学的评估体系,既要利用技术优势提升服务精准度,也要守住文化传承的底线。对于普通用户而言,保持理性认知与开放心态的平衡,或许才是对待命理文化的正确姿态。