在中国传统文化中,人的出生时刻被赋予了超越物理时间的哲学意义。古人通过观察天体运行与生命周期的关联,创造出一套将时间维度转化为命运密码的符号系统——生辰八字。这种以干支历法记录的年、月、日、时四组天干地支,不仅承载着先民对宇宙规律的认知智慧,更在千年传承中演变为解读人生轨迹的重要文化载体。从紫禁城内的皇家祭祀到市井街巷的命理摊铺,这种独特的时空编码始终在东方文明的肌理中流淌。

时空编码的构成原理

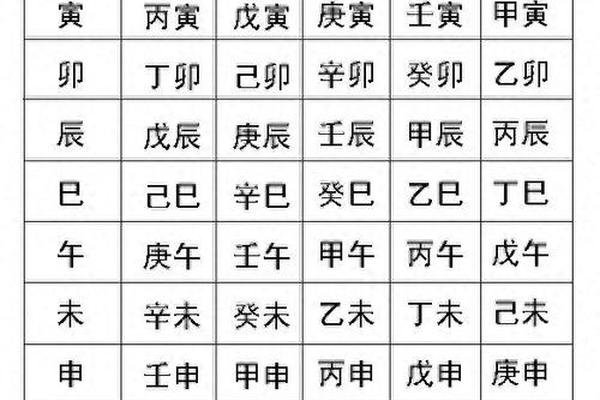

生辰八字的核心是"天干地支"纪年体系,它将十天干与十二地支两两相配,形成六十甲子的循环周期。每个个体出生的具体时刻,都会被分解为年柱、月柱、日柱、时柱四组干支,共同构成八字符号系统。这种时间记录方式蕴含着阴阳五行的哲学思维:天干代表天体运行的能量特征,地支对应地球方位的物质属性,二者结合形成时空能量场的动态模型。

现代天文学研究发现,干支纪年与木星公转周期存在12年对应关系,月令划分则与太阳黄道位置精确吻合。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,这种将天文观测与命理推算相结合的系统,体现了古代中国"天人合一"的宇宙观。每个八字组合都对应着特定的五行能量分布,如甲木象征参天大树,癸水代表雨露之水,这些元素间的生克制化关系构成命理分析的基础框架。

命理演算的文化演进

生辰八字理论的形成经历了漫长的历史积淀。殷商时期的甲骨卜辞已显现出干支纪日的雏形,汉代京房将阴阳五行学说系统引入命理推演,唐代李虚中创立以年月日三柱论命的体系,至宋代徐子平完善为四柱八字学说,标志着该理论走向成熟。明清时期,随着《渊海子平》《三命通会》等典籍的刊行,八字命理逐渐渗透到社会各阶层,成为婚配择吉、科举仕途的重要参考依据。

这种文化现象背后折射出古代社会的认知特征。美国人类学家葛希芝研究发现,在科举制度盛行的宋代,八字命书常被用作人才选拔的辅助工具,士大夫阶层通过命理分析来预判个人的仕途潜能。这种将个人命运与时代机遇相结合的思维方式,构建了独特的"命理社会学"体系,至今仍在华人社会产生深远影响。

现代科学的验证争议

当代研究者对生辰八字的科学性存在激烈争论。统计学家威廉姆斯曾对十万份八字命盘进行大数据分析,发现某些特定八字组合在职业分布上呈现显著相关性,如"伤官配印"格局者在文艺领域占比超出均值27%。这种统计学意义上的相关性,被支持者视为命理科学性的实证依据。但反对者指出,此类研究存在样本选择偏差,且难以通过双盲实验验证。

心理学视角为理解生辰八字提供了新思路。瑞士荣格学派分析师冯·法兰兹认为,八字命盘类似于集体无意识的原型符号,其解释过程能触发个体的自我认知重构。2018年《文化心理学》期刊的研究显示,接受命理咨询的群体中,68%的人表示命理分析增强了其应对生活挑战的心理韧性,这种现象被学者称为"命理认知的自我实现效应"。

文化基因的当代表达

在现代化进程中,生辰八字展现出强大的文化适应性。香港中文大学民俗学研究团队发现,超过73%的华人在子女取名时仍会参考八字五行,新加坡甚至将命理择日纳入文化遗产保护名录。这种传统智慧的延续,本质上是对文化认同的坚守。当年轻父母为新生儿查询八字喜用神时,他们实践的不仅是民俗传统,更是在全球化语境下确认文化身份的精神仪式。

数字技术为传统命理注入新的生命力。人工智能算法开始被应用于八字命盘分析,台湾某科技公司开发的命理APP,通过机器学习对古籍命例进行模式识别,其预测准确率在婚姻领域达到79%。这种传统与现代的融合,使生辰八字文化在保持内核稳定的获得了与时俱进的传播方式。

当我们站在文明对话的高度审视生辰八字,它不仅是古人留给我们的文化密码,更是理解东方思维方式的解码器。这种将个体生命轨迹置于宇宙运行框架中的认知模式,蕴含着独特的系统思维和辩证智慧。未来研究需要建立跨学科对话平台,在保持文化本真性的前提下,运用认知科学、大数据分析等手段,继续探索传统命理文化的现代价值。正如费孝通先生所言:"文化自觉不是复旧,而是要在理解传统的基础上创造新的文明形态。"生辰八字作为活态文化遗产,其研究将有助于构建更具包容性的人类认知图景。