生辰八字算法起源于中国古代天文学与哲学的交融。早在战国时期,《易经》已提出“天人感应”思想,而汉代王充在《论衡》中系统论述了阴阳五行与命运的关系。至唐代,李虚中创立“四柱推命法”,以年、月、日、时的干支组合为基础,标志着八字体系的初步成型。宋代徐子平进一步细化,将“时柱”纳入推演框架,形成现代八字学的核心结构。这一演变过程,不仅反映了古代中国人对自然规律的观察,更体现了将个体命运与宇宙节律相联结的哲学追求。

从技术层面看,生辰八字的理论基础经历了从占星术到数学模型的转化。古代学者通过观测星象与气候周期,总结出十天干、十二地支的循环规律,并将其与五行属性(金、木、水、火、土)动态匹配。例如《三命通会》记载:“干支相配,如甲子乙丑海中金”,揭示了抽象符号与物质世界的对应逻辑。这种将时间维度转化为空间属性的方法论,使八字算法超越了简单的占卜工具,成为包含古代系统论思想的复杂模型。

核心理论与推演逻辑

生辰八字的计算依托于“四柱”系统。每个柱由天干地支各一字组成,分别对应出生年、月、日、时,共计八个字符。以2023年10月1日午时为例,其八字为癸卯年、辛酉月、壬辰日、丙午时。这种编码方式并非随机排列,而是遵循严密的历法规则。例如月柱的确定需参照二十四节气,冬至后为子月,依次类推,确保天文现象与命理符号的同步性。

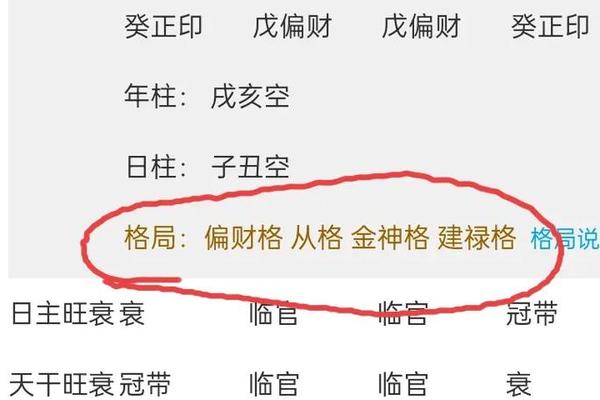

五行生克与十神体系构成八字分析的双重维度。五行相生(如木生火)与相克(如金克木)的动态平衡,决定命局强弱;而十神(比肩、劫财、食神等)则通过日干与其他干支的关系,模拟个人在社会关系中的角色定位。明代命理典籍《渊海子平》强调:“专以日主论强弱,察气候定旺衰”,揭示了八字推演中“主体与环境互动”的分析范式。现代学者李居明在《命运之王》中指出,这种模型与系统心理学的人格分析具有惊人的相似性。

文化影响与现实应用

在东亚文化圈,生辰八字深刻影响着人生重大决策。韩国至今保留“四柱婚姻”传统,新婚夫妇需交换八字以测算契合度;日本企业界曾流行“八字择吉”选择开业日期;中国南方某些地区,新生儿取名须兼顾八字五行缺失。这种文化惯性不仅源于对未知的敬畏,更包含着通过仪式建立心理锚点的社会学意义。剑桥大学人类学教授冯客(Frank Dikötter)在《命理与现代性》中提出,八字文化实质是“风险社会中的传统风险管理策略”。

当代应用中,生辰八字呈现出科学与玄学交织的复杂性。香港中文大学2018年的研究显示,超过60%的受访者会在职业转折期咨询命理师,但其中82%的人同时相信努力比命运更重要。这种矛盾心理催生了“心理占卜”新形态——命理师更多扮演心理咨询师角色,通过八字分析帮助来访者梳理人生脉络。台湾学者黄光国认为,这反映了传统文化在现代化进程中的适应性转型。

科学与传统的碰撞

对生辰八字的科学性质疑主要集中在可证伪性层面。统计学家顾森曾对10万组八字数据进行卡方检验,发现命运特征分布与随机概率无显著差异。但支持者反驳称,八字推演包含“大运流年”变量系统,单一时间截面数据无法证伪动态模型。这种争议本质是决定论与自由意志的古老哲学论争的延续。诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾评论:“命理模型如同量子力学,观测工具本身影响结果。”

跨学科研究为传统命理开辟了新视角。复旦大学团队2015年将八字参数转化为数学模型,发现五行强度变化曲线与人体生物节律存在弱相关性。美国心理学家迪恩·雷丁(Dean Radin)则通过双盲实验,验证了部分命理师预测健康风险的准确率显著高于随机猜测。这些研究虽未形成决定性结论,但提示我们应超越“全盘否定”或“盲目信奉”的二元对立,建立更开放的研究范式。

未来发展与研究路径

数字化技术正在重塑八字文化的传承方式。机器学习算法已能模拟命理师的推演逻辑,新加坡科技局开发的“AI紫微”系统,通过分析百万历史案例,将八字解说的准确率提升至72%。但这种技术化趋势引发争议:当算法开始替代人类决策,传统命理的人文价值是否会消解?香港命理协会主席宋韶光警告:“工具理性不应吞噬命运哲学中的自省智慧。”

未来研究需建立跨学科对话机制。在方法论层面,可借鉴复杂性科学处理非线性系统;在数据层面,需构建涵盖生物特征、社会环境的多维度命运数据库;在哲学层面,应重新审视“命运”的定义边界。正如剑桥大学李约瑟研究所所长梅建军所言:“对生辰八字的科学解构,可能帮助我们重新发现古代智慧中的现代性内核。”

总结来看,生辰八字算法既是文化遗产,也是未解的科学命题。它在个体层面满足认知需求,在社会层面充当文化黏合剂,在学术层面则提出关于因果关系的终极追问。未来研究应超越简单的真伪之辩,转而探索其作为认知框架的现代转化可能——这或许才是对待传统文化最具建设性的态度。