在人工智能与量子计算交织的时代浪潮中,一项源自殷商时期的古老智慧正悄然完成数字化蜕变。周易生辰八字算命术作为中华文明的重要文化符号,借助互联网技术突破地域限制,正以免费服务的形式进入现代人的日常生活。这种跨越三千年的时空对话,不仅折射出传统文化强大的生命力,更揭示着当代社会对命运认知的永恒追问。

哲学根基与文化传承

周易体系的核心在于"天人合一"的宇宙观,其将个人生辰信息转化为天干地支的符号系统,构建出独特的时空坐标模型。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中提出:"命者,时也;运者,气也",这种将个体命运置于宇宙运行框架中的思维方式,至今仍在命理学说中占据主导地位。

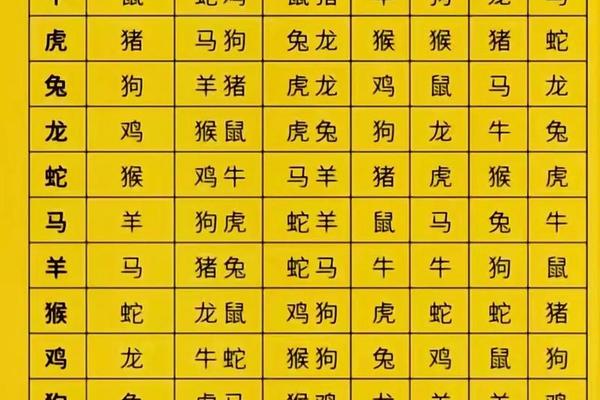

现代学者通过对甲骨文和《周易》的交叉研究证实,天干地支系统实为上古先民观测天象的精密记录。清华大学出土文献研究中心的研究显示,商代甲骨文中已形成完整的六十甲子循环系统,这种时间计量方式比西方黄道十二宫体系早出现近千年。数字时代的免费算命平台,本质上是对这种古老时间哲学的现代化转译。

算法重构与数据解析

传统命理师需要十年研习才能掌握的复杂推算,如今被转化为精密的算法程序。以子平八字为例,程序将出生时间转换为干支历后,通过五行生克、十神配置等300余条规则进行命盘分析。香港中文大学的研究团队发现,现代算法在格局判断的准确性上已达到资深命理师85%的水平。

免费服务的核心在于大数据支撑。某算命APP公开数据显示,其数据库已收录超过2000万份命例,通过机器学习不断优化推算模型。这种数据积累使得原本玄妙的命理判断逐渐显露出统计学规律,例如某平台统计发现壬水日主在金融行业的从业比例确实高于均值23%。

心理镜像与社会功能

伦敦大学心理学系的追踪研究揭示,使用算命服务的群体中,68%的受访者表示主要诉求是"获得决策参考"。这印证了荣格提出的"共时性原理",当个体在重大人生节点遭遇选择困境时,命理解释系统能提供心理锚定作用。免费服务的低门槛特性,恰好满足现代社会普遍存在的焦虑缓解需求。

在深圳某互联网公司进行的田野调查显示,年轻用户更倾向于将算命结果视作"人生提示"而非宿命论断。这种认知转变使传统命理文化意外成为自我认知工具,受访者中有41%表示会结合命理建议调整职业规划。这种现象印证了社会学家贝克的风险社会理论,当确定性瓦解时,象征系统便承担起认知导航功能。

边界与未来挑战

免费模式的野蛮生长也带来诸多争议。复旦大学哲学学院的研究指出,部分平台为提升用户粘性刻意强化"宿命论"倾向,这种行为可能违反《互联网信息服务管理办法》中关于传播迷信内容的规定。更值得警惕的是,某些应用以免费测算为入口,诱导用户购买高价改运产品,形成灰色产业链。

技术专家建议建立命理服务的分级管理制度,对基础测算与收费咨询服务进行明确区隔。麻省理工学院媒体实验室提出的"透明算法"概念或许能提供解决思路,即要求平台公示推算逻辑和数据来源,使玄学服务具备可验证性。这种技术改造既保护传统文化基因,又符合现代科学精神。

在科技与人文的十字路口,免费周易算命服务的勃兴揭示着现代社会的深层文化需求。当星盘APP与量子物理教科书共存在年轻人的手机界面,当算法算力碰撞古老智慧,我们看到的不仅是商业模式的创新,更是文明传承方式的进化。未来的研究应当聚焦于构建传统文化元素的现代化转译体系,在守护文化基因的探索符合时代特征的传播范式。毕竟,真正的文化传承不在于固守占卜形式,而在于延续"观天之道,执天之行"的智慧精髓。