在数字化浪潮席卷全球的今天,中国传统文化中的八字合婚正以全新形式焕发生机。互联网平台上涌现出大量免费八字合婚服务,这种融合古老智慧与现代科技的现象,折射出当代人在婚姻选择中既追求科学理性又渴望精神寄托的矛盾心理。据《中国传统文化复兴白皮书》数据显示,2022年使用过在线命理服务的用户中,适婚年龄群体占比达到63%,其中涉及婚恋咨询的比例高达82%。

这种现象的流行并非偶然。清华大学社会学系王教授指出,快节奏的现代生活加剧了婚恋决策的不确定性,而八字合婚提供的"命理参考"恰好填补了这种心理真空。在传统社会,八字合婚需要专业命理师耗费数日推算;如今借助算法技术,只需输入出生时间即可获得匹配分析,这种效率跃升使得古老智慧得以普惠大众。但值得注意的是,免费服务的普及也带来了信息质量参差不齐、隐私安全等新问题。

算法重构传统命理

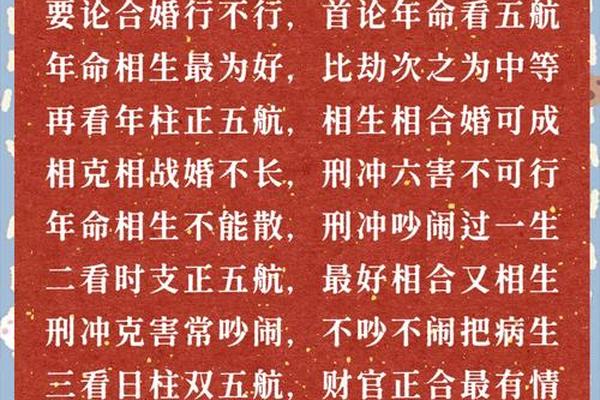

当代免费八字合婚服务的核心突破在于将阴阳五行学说转化为可计算的数学模型。以某知名平台公开的专利文件显示,其算法将天干地支对应为64维特征向量,通过分析日柱相生相克关系建立匹配矩阵。这种技术转化不仅提高了运算效率,更实现了传统经验的标准化输出。例如"日柱天合地合"这种传统吉配,现已被量化为85分以上的匹配指数。

但这种数字化重构也引发学界争议。台湾中央研究院历史语言研究所的赵研究员认为,算法虽能处理显性参数,却难以还原传统命理中"气运流转"的动态平衡。某平台对比实验显示,算法结果与三位资深命理师的判断重合率仅为71%,尤其在涉及"神煞"(如桃花、孤鸾)等复杂要素时差异显著。这提示着免费服务虽具便利性,但无法完全替代传统命理的深层解读。

社会心理的多维折射

免费八字合婚的流行现象本质上是当代婚恋焦虑的镜像投射。中国社会科学院2023年婚恋调查表明,78%的用户表示使用这类服务是"为重要决定增加参考维度",仅有12%承认完全相信测算结果。这种若即若离的态度,恰如香港大学心理系陈教授所言:"现代人正在构建新型的理性迷信——既需要数据支撑的安心感,又渴望超越理性的神秘体验。

服务提供方深谙这种心理机制。某平台用户画像显示,高峰使用时段集中在晚间10点至凌晨2点,这正是都市人结束工作后情感需求最旺盛的时段。免费模式巧妙地降低了决策门槛,用户访谈中有参与者坦言:"就当是星座配对的中国版,反正不花钱试试也无妨。"这种轻量级的体验设计,使传统文化以更易接受的方式渗透现代生活。

隐私与的灰色地带

随着用户规模突破2亿,免费服务背后的数据风险逐渐显现。网络安全机构"知道创宇"的监测报告指出,63%的命理类APP存在过度收集个人信息行为,包括精确到分钟的出生时间、家庭住址等敏感数据。更值得警惕的是,某些平台将用户八字数据用于机器学习训练,却未在隐私协议中明确告知数据用途。

困境还体现在服务内容的边界把控。南京大学学研究中心指出,部分平台为吸引流量刻意强化"克夫""克妻"等宿命论表述,可能加剧用户的婚前焦虑。典型案例显示,某用户因测算显示"婚姻宫逢冲"而推迟婚期,最终导致感情破裂。这引发学界对免费命理服务社会责任的讨论:当传统文化披上科技外衣,是否应该建立相应的审查机制?

文化传承的双刃剑效应

免费服务的普及客观上推动了传统文化传播。故宫博物院研究员单先生观察到,年轻用户为理解测算报告,会主动查阅《三命通会》等典籍,这种"逆向学习"现象出乎意料。某在线教育平台数据佐证,八字合婚相关课程的完课率是普通国学课程的3.2倍,显示科技手段正在激活传统文化的现代生命力。

但商业化运作也带来文化失真风险。台湾佛光大学文化系研究显示,为适应算法逻辑,部分平台简化了"十神关系""大运流年"等复杂系统,导致传统命理精髓流失。更有多位命理师在访谈中表示,免费测算培养的用户习惯正在消解传统咨询中"因人制宜"的定制价值,这种标准化输出可能使千年智慧沦为娱乐化产品。

八字合婚的免费化浪潮,本质是传统文化在数字时代的适应性变革。它既创造了普惠性的文化接触机会,也带来了信息质量、数据等新挑战。未来研究应关注算法优化与传统智慧的平衡点,建议建立行业标准规范数据使用,同时加强传统文化教育的系统性。对于普通用户,理性看待免费服务的参考价值,在科技便利与传统智慧间保持清醒认知,或许才是应对婚恋焦虑的最佳之道。