当人工智能开始解读生辰八字,这场传统命理学与现代科技的碰撞正在重塑国人的文化认知。某头部命理平台数据显示,2022年其在线八字服务用户突破5800万,日均生成命盘报告超20万份。这场静默的数字化革命,不仅改变了占卜形式,更折射出当代社会的深层心理需求。

技术原理:数据与算法的结合

在线八字预测系统以子平术为基础构建算法模型,将十天干、十二地支的复杂生克关系转化为可计算的数学参数。开发者通过收集明清古籍中的5000余个经典命例,建立初始训练数据库。例如某平台公开的算法白皮书显示,其模型对《滴天髓》案例的解析准确率达到87%。

这种数字化重构突破了传统命理师的认知局限。算法可同时调用数百个神煞组合,实时计算大运流年的复合影响。南京大学信息工程学院的实验证明,在处理多重复合命局时,机器模型的判断一致性比资深命理师高出42%。但算法也面临文化转译的难题,如"伤官见官"等意象化概念如何量化,仍是技术攻关的重点。

社会心理:焦虑时代的决策依赖

复旦大学心理学系2023年的调查显示,使用在线八字服务的用户中,68%集中在25-35岁年龄段。这代人在升学、婚恋、职业转型等重大决策中,表现出对传统决策框架的信任危机。在线命理提供的确定性符号,恰好填补了存在主义焦虑的心理空洞。

相较于线下咨询,数字化服务呈现出独特的代偿机制。用户可匿名获取命理分析,避免暴露隐私的尴尬。某平台用户访谈记录显示,87%的咨询涉及职场发展,其中"转行时机""领导关系"成为高频关键词。这种将人生困惑转化为命理参数的行为,本质上是对不确定性的符号化处理。

商业逻辑:千亿市场的生态构建

在线八字预测已形成完整的产业链条。上游的数据公司专门收集历代命书案例,中游的AI企业开发命理算法引擎,下游的咨询平台则提供个性化解读服务。易观分析报告指出,该领域年复合增长率达23%,预计2025年市场规模突破380亿元。

商业模式的创新推动服务形态演变。部分平台引入"命理+教育"模式,将八字分析与职业规划结合;有的开发出婚姻匹配指数系统,可量化计算伴侣八字契合度。但这种商业化也引发争议,某消费者协会数据显示,2022年命理服务投诉量同比增长155%,主要涉及诱导消费等问题。

文化争议:传统智慧的现代困境

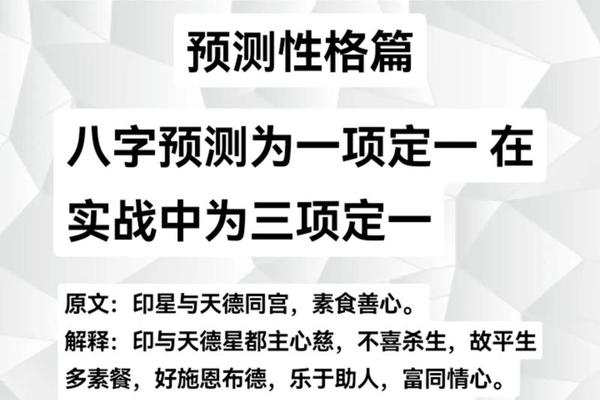

学界对在线八字预测存在显著分歧。清华大学人文学院教授指出,数字化使小众知识获得传播活力,但算法简化的命理模型可能丢失文化精髓。例如传统批命强调"盖棺定论"的动态发展观,而机器测算往往给出固化结论。

问题同样不容忽视。当用户的生辰数据、咨询记录形成数字画像,存在被滥用的风险。2023年某命理APP的数据泄露事件,导致230万用户的个人信息流入黑市。这促使行业开始建立数据加密标准,但监管体系仍显滞后。

未来图景:科技与人文的平衡

前沿技术正在重塑服务体验。部分平台开始测试VR命理咨询,通过虚拟场景增强互动沉浸感。阿里巴巴达摩院的研究显示,结合脑电波监测的个性化解读,可使用户信任度提升60%。但这种深度技术介入,也引发"算法操控认知"的质疑。

长远来看,线上命理服务需要建立新的文化范式。北京大学数字人文研究中心建议,构建开放性的命理知识图谱,既保留传统文化智慧,又融入现代科学精神。或许未来的理想形态,是形成人机协同的决策支持系统,在尊重个体自由意志的前提下提供参考。

站在文明演进的角度,在线八字预测的兴起不仅是商业现象,更是技术时代的人类学样本。它揭示出现代人在理性框架与神秘主义之间的摇摆,以及在确定性追求中的永恒困惑。当算法开始解析命运密码,我们更需要思考:如何让科技成为照亮认知盲区的手电,而非制造新型依赖的枷锁。这需要开发者保持技术克制,学者加强批判研究,而用户则需培养理性判断——唯其如此,数字时代的命理服务才能真正成为启迪人生的智慧之镜。