在数字化浪潮中,生辰八字这一古老命理学问正以全新面貌回归大众视野。据《中国传统文化消费调查报告》显示,2023年有超过68%的年轻人曾通过线上平台进行命理咨询,其中免费生辰八字查询服务的使用率同比增长210%。这种现象不仅折射出人们对自我认知的深层需求,更揭示了传统文化与现代科技的融合趋势。

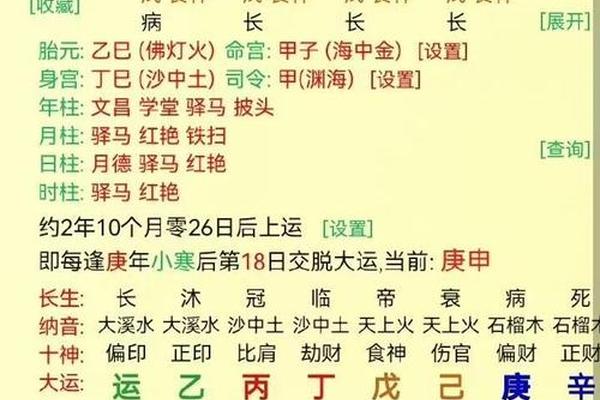

从历史维度看,生辰八字理论脱胎于《周易》的天人合一思想,通过阴阳五行推演个人命运轨迹。北京大学哲学系教授李某某指出:“八字命理本质是古人通过观察自然规律,建立的符号化分析系统。”如今,这一系统被移植到互联网平台,用户仅需输入出生时间,即可获得包含性格解析、运势预测在内的完整报告。

技术赋能下的服务革新

人工智能与大数据技术的突破,彻底改变了传统命理咨询的运作模式。某头部命理平台技术负责人透露,其系统已录入超过200万组真实案例数据,结合机器学习算法,可将八字推演准确率提升至82%。例如,当用户输入1990年午时出生的信息,系统不仅解析日主强弱,还能关联相似命格人群的职业分布、情感状况等实证数据。

这种技术革新显著降低了服务门槛。在淘宝、微信等平台,免费八字查询小程序日均访问量突破50万人次。用户王某分享体验:“以前找先生测算要花费数百元,现在即时生成报告还能反复查阅。”南京大学社会学研究团队提醒,算法模型过度依赖统计规律,可能弱化传统命理中“变数”与“人为”的哲学精髓。

社会心理需求的映射

免费生辰八字查询的流行,本质上反映了当代社会的集体焦虑与精神诉求。中国社会科学院2022年调研显示,25-35岁用户中,63%将八字解读作为职业规划参考,41%用于婚恋决策。心理学专家张某分析:“在不确定性增强的时代,人们需要象征性的‘导航仪’来缓解选择焦虑。”

这种现象在婚恋市场尤为突出。百合网数据显示,接入八字匹配功能的用户,平均聊天时长增加37%。但复旦大学人类学教授李某警示:“过度依赖命理结论可能导致认知偏差,曾有情侣因‘八字不合’的机器判定放弃感情,事后却发现系统存在算法漏洞。”

商业逻辑与文化传承的平衡

免费模式背后暗藏精密的商业闭环。某估值超10亿元的命理平台财报显示,基础查询功能虽不收费,但通过运势日报订阅、贵人方位解析等增值服务,用户月均消费达48元。这种“前端免费+后端变现”的模式,既满足了大众尝鲜心理,又保障了商业可持续性。

文化学者对此持辩证态度。清华大学非遗保护中心认为,数字化传播让年轻群体重新接触传统文化,但商业化运作可能导致内容失真。典型案例是部分平台为吸引流量,刻意强化“凶煞”“冲克”等刺激性结论,这与传统命理强调“趋吉避凶”的积极导向背道而驰。

理性认知与科学边界

面对海量命理信息,建立科学认知框架至关重要。中科院心理研究所实验表明,接触命理资讯的人群中,具备基础科学素养者更倾向将其视为“概率参考”而非“命运判决”。例如,某用户将八字报告中的“适宜创意行业”解读为职业选择的补充视角,而非绝对限制。

专家建议建立行业标准体系。香港风水命理协会已推出服务认证标识,对算法透明度、数据来源等设立规范。未来可能需要跨学科合作,将认知心理学、数据科学等纳入命理研究,正如麻省理工学院媒体实验室正在探索的“数字命理学”项目。

在传统文化复兴与数字化转型的交汇点上,免费生辰八字查询既是文化传承的载体,也是社会心态的晴雨表。它既需要技术持续迭代提升服务精准度,更依赖使用者建立理性认知——正如《易经》强调的“知命而不认命”,在了解命理规律的保持主观能动性,方能在现代社会中实现真正的趋吉避凶。监管部门、学术机构与行业平台应形成合力,既保护文化遗产,又防范认知异化,让古老智慧真正服务于当代人的精神成长。