在当代社会,每逢重大人生抉择时,总有人会问及"生辰八字"。这套源于先秦时期的命理体系,历经三千年演变,至今仍深刻影响着东亚文化圈。其本质是以干支历法为框架,将人出生时刻的天文坐标转化为四组干支符号,构建出独特的命运解析模型。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,干支系统堪称人类最早的时间编码体系,其数学结构的精巧程度远超同期其他文明。

这种将时间维度人格化的智慧,源自中国特有的"天人感应"哲学。汉代董仲舒在《春秋繁露》中系统阐述了"人副天数"理论,认为人体结构与天体运行存在精确对应。这种思想投射到命理学中,就形成了以出生时刻为基点,通过阴阳五行生克制化推演人生轨迹的独特方法。北宋徐子平所著《渊海子平》首次确立"四柱"概念,将年、月、日、时四个时间单位各配干支,形成完整的八字命盘系统。

二、干支符号的精密数学模型

八字体系的核心在于天干地支的排列组合。十天干(甲至癸)与十二地支(子至亥)按固定顺序两两相配,形成六十甲子循环周期。这种排列并非简单的顺序叠加,而是蕴含着深奥的数理逻辑。德国数学家莱布尼茨曾惊叹,中国的干支纪年法完美实现了60进制与10进制的统一,其数理结构至今仍在计算机科学领域有所应用。

每个干支组合都具有特定的五行属性与阴阳特质。如甲子对应"海中金"、丙午对应"天河水",这些充满诗意的命名背后是严密的分类系统。清代命理典籍《三命通会》详细记载了纳音五行与神煞体系,通过日柱与其他三柱的相互作用,推演出命主的"十神"关系网。这种将时间维度转化为空间关系的思维模式,与当代系统论有着惊人的相似性。

三、动态平衡的生命解读体系

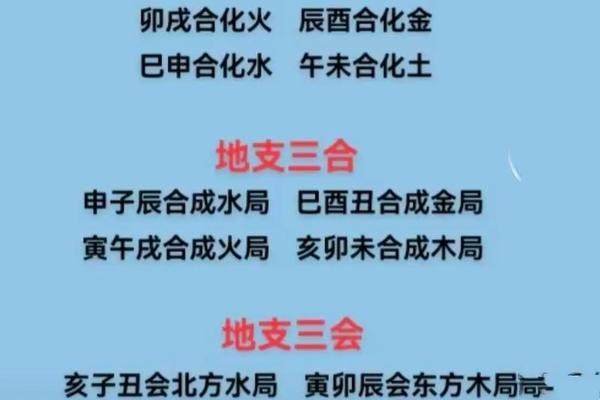

八字推演的核心逻辑在于五行生克的动态平衡。金木水火土五要素的旺衰休囚,构成命局的基本态势。命理师通过分析四柱间的刑冲破害关系,判断命主的"用神"所在。这种寻找系统最优解的思维方式,与现代控制论中的负反馈调节机制不谋而合。日本学者中村璋八的研究表明,八字体系中的五行平衡原理,与中医的阴阳调和理论同出一源。

在实际应用中,八字命理展现出强大的解释弹性。明代《滴天髓》提出"盖头""截脚"等特殊格局概念,为命局分析提供动态修正机制。现代命理师在传统框架下引入大数据分析,通过统计样本验证特定八字组合与现实境遇的关联性。台湾学者黄一农的跨学科研究显示,某些八字特征与职业选择确实存在统计学意义上的相关性。

四、传统文化中的认知范式

在儒家"尽人事听天命"的框架下,八字体系发挥着独特的社会功能。它为人生不确定性提供解释方案,在宿命论与自由意志间架设缓冲地带。香港大学社会学者吕大乐的研究指出,八字咨询在现代社会常扮演心理疏导角色,帮助个体建立对未来的可控感。这种文化现象在快速变迁的当代社会尤为显著。

随着科学理性主义的普及,八字命理的存续面临新挑战。部分学者主张将其视为文化人类学的研究样本,而非实证科学体系。清华大学科学史系教授吴国盛认为,八字体系的价值在于展现了中国古人认识世界的独特视角,其思维模式本身具有重要的认知科学价值。这种观点为传统命理学的现代转型提供了新思路。

五、未来发展的多维可能性

在人工智能时代,八字体系正在经历数字化重构。机器学习算法被用于分析古籍中的命理规则,自然语言处理技术助力古典命学术语的现代化转译。某些科研团队尝试将八字参数纳入社会行为预测模型,探索传统文化资源与现代数据分析的结合点。这类跨学科实验虽存争议,却为文化传承开辟了新路径。

从文化基因保护的角度看,八字体系承载着独特的中华文明记忆。联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中,将传统历法体系列为重点保护对象。对八字文化的研究与阐释,不仅关乎命理技艺的存续,更是对中华文明思维方式的重要解码。这种文化自觉,正是当代学人需要承担的历史责任。

站在文明对话的高度重新审视八字文化,我们会发现这不仅是预测吉凶的工具,更是理解中华文明思维密码的重要入口。在保持科学理性的前提下,深入挖掘其哲学内涵与认知价值,或许能为现代人提供理解命运的新维度。未来研究应加强跨学科协作,在文化人类学、认知科学、数据科学等多领域展开对话,让古老智慧焕发新的生机。