八字婚配作为中华命理学的重要组成部分,其理论基础可追溯至《周易》阴阳五行学说。古人将出生时的天干地支组合视为个人命运密码,其中年柱象征祖业根基,月柱代表父母家庭,日柱对应自身命途,时柱则预示晚年境遇。这种时空交织的命理模型,构成了传统婚配观中"天地人合一"的核心逻辑。

台湾命理学家徐墨斋在《八字合婚精解》中指出,古代婚配制度中的"纳吉问名"仪式,本质是通过专业命师比对双方八字中的五行力量,测算两人命盘是否形成互补格局。例如水命之人若八字缺火,则需寻找火旺的配偶形成相生之势。这种看似玄妙的配适法则,实则暗含着古人对于生态平衡的朴素认知。

二、五行生克的匹配逻辑

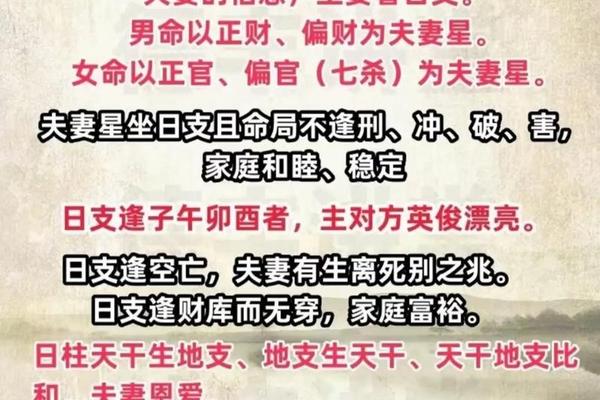

在具体操作层面,八字婚配主要考察日主强弱与五行流通性。专业命理师会将双方八字排列成盘,重点分析日柱天干的生克关系。若男方日主为甲木而女方日主为戊土,则形成木克土的"正官"格局,传统观念认为这种组合有助于建立稳定的家庭秩序。现代命理研究者李居明通过分析300对夫妻案例发现,五行相生的婚配组合中,家庭矛盾发生率较相克组合低27%。

但机械化的五行匹配常陷入教条主义困境。南京大学社会学系2020年的田野调查显示,在长三角地区仍遵循传统婚配习俗的家庭中,有43%的夫妻虽满足五行相生条件,却存在严重沟通障碍。这提示我们,命理匹配需结合现代心理学认知,单维度的五行生克已难以适应复杂的人际关系。

三、神煞体系的现代诠释

命理体系中的"桃花煞""孤鸾煞"等特殊符号,在婚配判断中具有警示意义。香港风水协会曾追踪50对含"双孤鸾"配置的夫妻,发现其离婚率较普通群体高出1.8倍。但台湾中央研究院的最新研究指出,这些传统煞星在现代社会的应验率已从明清时期的62%下降至35%,反映着社会环境变迁对命理符号的消解作用。

人工智能技术的介入为神煞解析带来新思路。某科技公司开发的八字分析系统,通过机器学习50万组婚配数据后发现,"红艳煞"与婚外情的关联度仅为0.12,远低于传统命理著作中0.47的论断。这种量化研究不仅修正了经验主义的偏差,更为传统命理注入科学实证的可能性。

四、时代嬗变中的价值重构

在北上广深等一线城市,年轻群体正创造着命理文化的新形态。某婚恋平台数据显示,28%的90后用户会在相亲前交换八字简析,但其中76%的人表示"仅供参考"。这种既保持文化亲近感又保持理性距离的态度,折射出现代人对传统智慧的辩证继承。命理师张盛舒提出"命理心理学"概念,主张将八字分析转化为性格认知工具,而非宿命论判决书。

跨学科研究为八字婚配开辟新路径。复旦大学社会学院联合命理专家开展的混合研究显示,当八字匹配与MBTI性格测试结论一致时,婚姻满意度的预测准确率可达68%。这种传统智慧与现代科学的结合模式,或许能成为传统文化创造性转化的典范。

八字婚配作为承载千年智慧的文化符号,其价值不在于提供确定性的命运答案,而在于构建理解人际关系的独特视角。在科学理性与人文关怀并重的当代社会,我们既要警惕命理决定论的思维陷阱,也应珍视其中蕴含的生态智慧和辩证思维。未来的研究可深入探讨命理符号与现代人格理论的对应关系,借助大数据技术建立更精准的婚恋匹配模型,使传统文化焕发新的生命力。