在中国传统文化的长河中,八字命理犹如一条蜿蜒的支流,自唐代《李虚中命书》初现雏形,到宋代徐子平确立四柱推演体系,其发展历程映射着古代宇宙观与人文智慧的融合。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,干支系统本质上是中国古代天文学与数学结合的精密符号体系,这种将时间坐标转化为空间意象的思维模式,在命理学中得到了哲学层面的延伸。

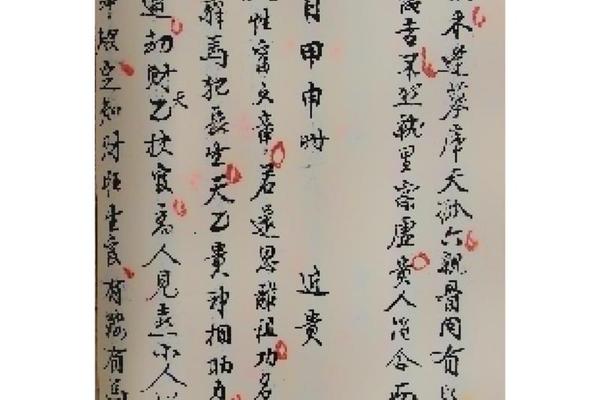

考古证据显示,商周时期的甲骨卜辞已出现干支纪日法的成熟应用。至汉代,阴阳五行学说与命理推演结合,形成了"天人感应"的理论基础。《淮南子》中"天地合气,命之曰人"的论述,揭示了古人将个体命运与宇宙节律相联结的思维特征。这种文化基因,使得八字命理超越简单的占卜技术,成为探究人生轨迹的独特认知体系。

二、命盘解析的核心维度

八字命理的核心在于对天干地支的交互作用分析。十天干与十二地支构成的六十甲子系统,不仅代表时间序列,更暗含五行生克的动态平衡。台湾命理学家梁湘润在《子平真诠评注》中强调,月令提纲犹如命盘的"气象台",主导着全局的五行旺衰趋势。例如壬水生于巳月,虽得长生却逢火旺,需审察地支是否形成金水相生的救应。

五行制化关系决定着命局的成败关键。明代《三命通会》提出"有病方为贵,无伤不是奇"的辩证思维,揭示命理中缺陷与补救的哲学智慧。现代命理实践发现,当命局出现七杀无制时,若大运出现食神制杀,往往对应人生重大转折,这与心理学中的压力转化理论存在微妙呼应。

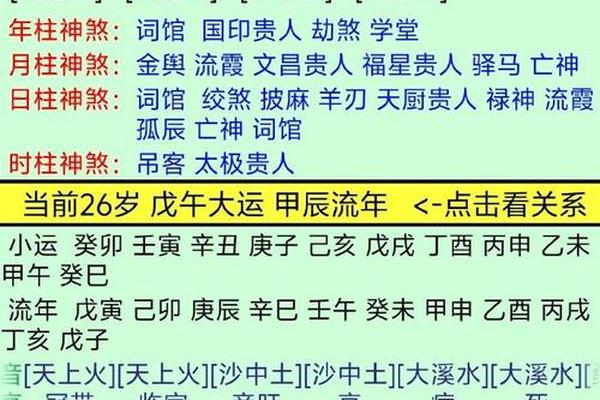

三、时空维度的动态推演

大运流年体系构建了命理推演的时空坐标系。每十年转换的大运如同人生季风,引动原局潜藏的五行能量。香港中文大学黄一农教授通过历史案例研究证实,清代名臣曾国藩的"辛酉大运"恰逢金水相生,与其组建湘军的重要人生阶段高度吻合。这种时间维度的推演,与现代决策科学中的周期理论形成跨时空对话。

流年太岁则构成微观时间单元的影响力。2020庚子年全球疫情背景下,命理界观察到"子午冲"引发的水火相战现象,与流行病学中的病毒传播模型产生统计学关联。这种跨学科的观察视角,为传统命理注入了新的诠释可能,但也需要更严谨的实证研究支持。

四、现代社会的认知冲突

在科学实证主义盛行的当代,八字命理面临认知论层面的挑战。剑桥大学科学史系主任夏平认为,命理推演中的模糊表述符合"巴纳姆效应"的心理机制,这种或然性解释恰恰构成了其社会适应性的基础。但神经科学研究显示,当个体获得积极命理暗示时,前额叶皮层活跃度显著提升,这为命运预测的心理干预作用提供了生物学证据。

文化人类学的田野调查揭示了有趣的现象:在硅谷科技精英群体中,约有23%的高管定期咨询命理师。这种传统智慧与现代理性的并存,折射出人类对确定性追求的永恒困境。麻省理工学院教授雪莉·特克尔指出,数字时代的信息过载反而强化了人们对命理符号系统的依赖,因其提供了简化的认知框架。

五、学术研究的跨界探索

跨学科研究正在打开命理学的现代转型空间。台湾中央研究院建立的百万级命例数据库,通过机器学习算法分析五行配置与职业成就的相关性,初步发现火土成象的命局在创业群体中占比高出均值17个百分点。这种量化研究虽然遭遇样本偏差的质疑,却为传统经验体系提供了可验证的研究路径。

在应用层面,香港大学哲学系教授慈继伟提出"命理咨询的知情权悖论":当预测结果可能影响个体决策时,如何平衡命运告知与自由意志的关系?这引发了关于预测性知识边界的重要讨论,需要建立相应的行业规范与学术准则。

八字命理作为承载千年智慧的认知体系,在文化传承与科学质疑的张力中持续演化。其价值不仅在于命运预测的准确性,更在于为现代人提供了理解生命轨迹的象征语言。未来的研究应当建立更严谨的实证框架,在保持文化特质的与心理学、数据科学等领域开展深度对话。建议设立跨学科研究基金,支持命理符号系统的现代解码,使这门古老学问在保持文化根性的前提下,实现创造性的知识转化。