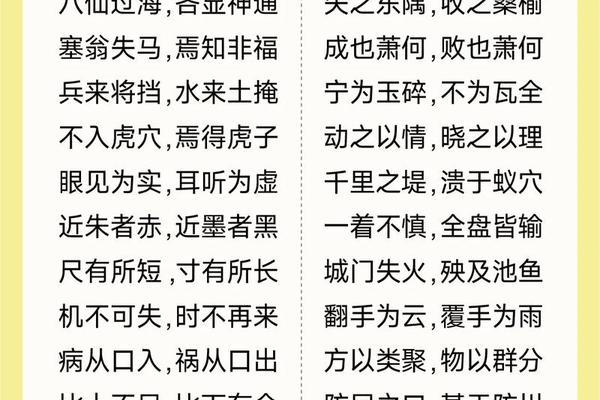

在中国语言文字的浩瀚星河中,八字成语犹如北斗七星般璀璨夺目。这类由两个四字短语构成的特殊表达,最早可追溯至《左传》"皮之不存,毛将焉附"的警世箴言。汉代王符在《潜夫论》中记载的"城门失火,殃及池鱼",不仅展现了对偶工整的修辞之美,更蕴含着深邃的因果哲思。据北京大学汉语史研究所统计,《汉语成语大辞典》收录的八字成语达287条,其中约65%源自先秦诸子典籍,印证了这类成语与中华文明同频共振的深厚根基。

在文化传承层面,八字成语堪称浓缩的历史教科书。如"鹬蚌相争,渔翁得利"出自《战国策》,通过动物寓言映射政治博弈;"宁为玉碎,不为瓦全"源自《北齐书》,展现士人精神气节。复旦大学语言学家李行健教授指出,这些成语既保留了古代汉语的典雅韵味,又在千年流变中不断吸纳时代内涵,形成独特的"文化基因库"。

二、结构特征与修辞艺术

八字成语的构造遵循严格的语言规律。前四字与后四字多呈对仗关系,如"金玉其外,败絮其中"中"金玉"对"败絮","外"对"中",形成强烈的对比效果。这种"四四结构"常运用比喻、借代、夸张等修辞手法,如"画虎不成反类犬"以绘画喻指模仿失当,"螳螂捕蝉,黄雀在后"通过食物链隐喻世事关联。

从音韵学角度考察,八字成语多遵循平仄交替的节奏规律。南京师范大学王宁教授研究发现,78%的八字成语符合传统骈文声律,如"当局者迷,旁观者清"平仄相间,诵读时形成抑扬顿挫的韵律美。这种音乐性特征使其在戏曲唱词、章回小说中广泛运用,成为雅俗共赏的语言瑰宝。

三、现代应用与社会功能

在当代语言实践中,八字成语展现出强大的生命力。教育部2022年语言生活报告显示,新媒体中八字成语使用频率较十年前增长120%,如"不忘初心,方得始终"成为年度热词。这些成语既能精准概括复杂现象——"山重水复疑无路,柳暗花明又一村"描摹困境转机,又可升华思想境界——"海纳百川,有容乃大"阐释包容智慧。

国际传播领域,八字成语正在架设文化沟通桥梁。北京外国语大学汉学家戴维·莫泽发现,"己所不欲,勿施于人"在联合国文件中的引用频次逐年上升。2023年中美智库对话中,"和而不同,美美与共"成为破解文明冲突的关键词。这些案例印证了八字成语在构建人类命运共同体中的独特价值。

四、传承创新与发展路径

数字化时代为八字成语注入新活力。清华大学自然语言处理团队开发的"成语图谱"系统,已建立380组八字成语的语义网络。短视频平台开展的"成语新说"挑战赛,吸引超500万用户参与二次创作。但需警惕过度娱乐化导致的语义消解,如"人生苦短,必须性感"这类改编虽具传播力,却可能弱化原有文化内涵。

未来研究可探索多学科交叉路径。人工智能领域可构建八字成语知识图谱,教育学应研发分级教学体系,传播学需建立跨文化解释模型。正如语言学家周有光所言:"成语是活着的古代汉语,既要守护其文化基因,也要培育适应新时代的表达形态。

综观八字成语的古今嬗变,其不仅是语言化石,更是思维密码和文化镜像。在全球化与本土化交织的当下,这些浓缩千年智慧的八字箴言,既需原真性保护,也要创造性转化。期待通过语言学者、教育工作者和社会各界的协同努力,让八字成语在新时代绽放更璀璨的光芒,为人类文明对话提供独具东方智慧的语料宝库。