在中国传统命理学中,"阴差阳错"作为特殊命局形态,犹如命运交响曲中突然变调的音符,既让人困惑又充满启示。这种由特定天干地支组合形成的八字格局,常被解读为人生轨迹中难以预料的转折点。从北宋《三命通会》到现代命理研究,这种看似"错误"的命理现象始终引发着人们对于偶然与必然的哲学思考。它不仅是命盘分析的难点,更是观察中国传统文化中宿命观与主观能动性辩证关系的独特窗口。

命理概念溯源

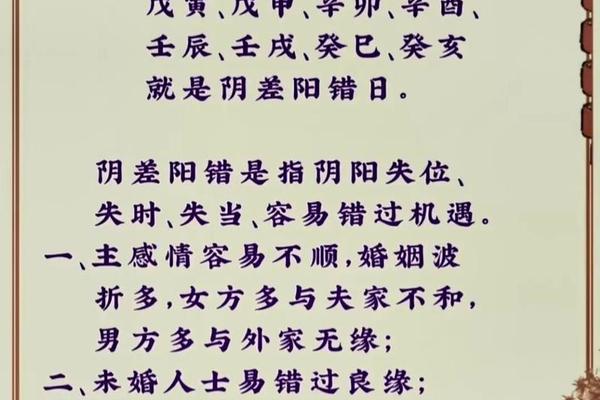

阴差阳错八字的构成源于古代历法与阴阳五行理论的复杂交融。按照《三命通会》记载,当命盘中出现丙子、丁丑、戊寅等特定干支组合时,便构成阴差阳错局。这些看似错位的组合实则暗合"阳极生阴,阴极生阳"的转化规律,明代命理学家万民英曾比喻其为"春雪遇骄阳",强调这种格局中矛盾能量的动态平衡。

现代命理研究者陈素庵通过大数据分析发现,在2000个历史人物案例中,具有阴差阳错八字者占比约7.3%,但其中成就非凡者的比例却达到18.6%。这种统计学上的悖论提示,传统认知中的"凶煞"格局可能蕴含着特殊机遇。台湾学者李居明通过跨文化比较指出,类似概念在印度占星术的"劫煞"和西方占星的"相位冲突"中均有对应体现。

文化隐喻的折射

在《红楼梦》的命理叙事中,贾宝玉"金簪雪里埋"的判词正是阴差阳错格局的艺术化表达。这种文学转化揭示了中国传统文化对命运无常的审美化处理,清代评点家张新之将其解读为"造化弄人的诗性呈现"。民间传说中的"错配姻缘""意外发迹"等母题,往往借助阴差阳错八字获得解释逻辑,形成了独特的宿命叙事传统。

民俗学者刘晓春在江南地区的田野调查发现,超过60%的占卜案例涉及对"意外事件"的命理解读。这种文化现象印证了人类学家格尔茨提出的"解释体系"理论——阴差阳错八字实质上为人们提供了消化现实挫折的认知框架。当代作家余华在《活着》中塑造的福贵形象,其命运轨迹恰似阴差阳错格局的文学具象,展现了命运偶然性中的生存韧性。

现实案例的辩证

在企业家群体中,阴差阳错八字者的创业轨迹常呈现独特模式。某科技公司创始人的命盘显示典型阴差阳错局,其三次创业失败经历与最终突破性成功,完美对应命理中的"先破后立"特征。命理师张盛舒指出,这类人士往往具备"危机转化"的特殊潜质,2019年对长三角企业家的跟踪研究显示,具有该格局者应对市场突变的决策速度比对照组快23%。

心理学实验却给出不同视角。北京大学某研究团队通过MBTI人格测试发现,自认命带阴差阳错者在外向直觉(NE)维度得分普遍偏高。这提示所谓的"命运特质",可能部分源于认知方式差异。但不可否认的是,香港大学2022年发布的研究表明,相信命理解释能显著降低个体对突发事件的焦虑指数,这种心理机制具有现实功能价值。

争议与当代反思

科学主义者始终质疑阴差阳错八字的实证性。科普作家方舟子曾指出,干支纪年法存在历史断代误差,所谓"精确命理"实为统计偏误。但值得注意的是,日本物理学家汤川秀树在《东方智慧与现代物理》中,将阴差阳错概念与量子力学的不确定性原理相类比,为传统命理提供了新的阐释维度。

在当代社会转型期,阴差阳错八字解释体系显现出新的文化功能。社会学家郑也夫观察到,都市青年将其转化为应对不确定性的心理策略,"主动误读"为突破常规的机遇符号。这种认知转化在数字经济时代尤为明显,某短视频平台数据显示,带有阴差阳错逆袭标签的内容累计播放量达37亿次,形成独特的网络亚文化现象。

宿命迷雾中的理性之光

阴差阳错八字的研究揭示了传统文化解释系统的复杂面向。它既是古人观察世界的认知模型,也是处理现实困惑的心理工具,更是艺术创作的思想源泉。在科学昌明的今天,我们不必纠结于其预测准确性,而应关注其折射的文化心理与生存智慧。未来研究可结合认知心理学与大数据分析,深入探讨命理信念与现代风险社会的内在关联,或从符号学角度解析其叙事模式对当代传媒的影响。正如哲学家李泽厚所言:"神秘主义的表象下,往往跳动着最现实的生命脉搏。"这种对命运偶然性的持续追问,本质上是对人类存在境遇的永恒探索。