在中国传统文化中,人生命运常被赋予神秘色彩,而“八字称骨算”作为一种独特的命理推算方法,将出生时辰的干支转化为“骨重”,试图以数字量化命运轨迹。这一体系融合阴阳五行与民间智慧,既承载古人探索未知的渴望,也折射出对规律性的朴素追求。尽管其科学性备受争议,但作为文化现象,它为我们理解传统思维模式与社会心理提供了独特视角。

起源与历史演变

八字称骨算的雏形可追溯至唐代袁天罡的称骨歌诀,其核心是将生辰八字对应的干支数值化,通过累计“骨重”判断命运层次。这种将时间维度量化为物质重量的思维,与古代天文历法的发展密不可分——汉代《三统历》已建立干支纪年与数字的对应关系,为命理量化奠定了基础。

宋明时期,随着市井文化的繁荣,称骨算法从士大夫阶层的星命学向民间扩散。明代《渊海子平》等典籍将其系统化,骨重计算开始与福禄寿考等具体人生指标关联。值得注意的是,不同地域的版本存在差异:北方侧重功名仕途,江南版本则突出财富积累,这种分化反映了地域经济结构对文化形态的塑造。

算法核心与逻辑悖论

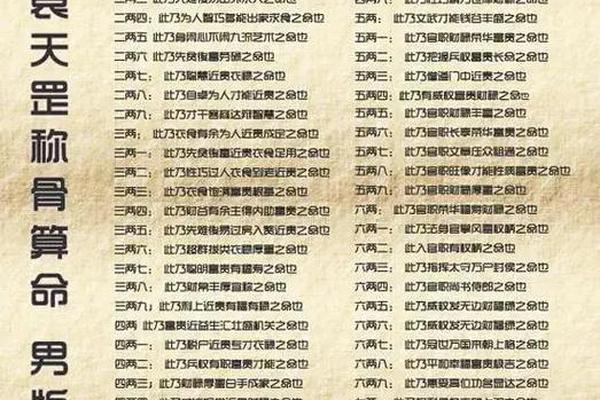

现代流传的称骨算法通常将六十甲子对应为从0.7两到2.9两不等的数值,总骨重范围在2.1两至7.1两之间。例如壬辰年对应1.0两,乙巳月对应0.7两,这种数值设定暗合古代度量衡体系。但细究其逻辑,存在明显矛盾:天干地支的阴阳属性与数值大小并无必然联系,甲子(阳)可能对应1.2两,而乙丑(阴)反而为0.9两。

香港中文大学民俗学者李玉珍的研究指出,这种数值系统本质是符号化的隐喻,而非数学计算。骨重对应的命运判词(如“此命推来福不轻”)更多体现概率思维——高骨重者获得正向评价的概率更高,类似于现代统计学中的置信区间概念。但这种模糊表述也导致解释的随意性,同一骨重在不同解读者口中可能产生迥异的结论。

社会心理与文化镜像

在功能性层面,称骨算法扮演着民间心理疏导机制的角色。台湾人类学家林承纬的田野调查显示,当遭遇人生挫折时,68%的受访者表示会通过命理解释获得心理补偿。例如“骨轻福薄”的判词,既为失败提供归因依据,又隐含“天命难违”的自我开解逻辑。

这种命理体系同时折射出传统社会的价值取向。对“骨重”的推崇暗含对稳定性的追求——5.5两以上的命格常被描述为“不需劳碌过平生”,这与农耕文明崇尚安稳的集体意识相契合。而现代版本中新增的“互联网行业适配度”等指标,则显示出传统文化工具的自我调适能力。

科学争议与认知边界

清华大学科学史系教授吴国盛曾指出,命理量化本质是前科学时代的认知模型,其价值不在于预测准确性,而在于展现古人系统化解释世界的努力。2018年,杭州电子科技大学团队对10万份八字样本进行大数据分析,发现骨重与收入水平的相关系数仅为0.03,未达到统计学显著性。

但值得注意的是,英国剑桥大学认知考古学家伦弗鲁提出新视角:命理系统中的“骨重”概念,可能与早期人类对骨骼占卜的集体记忆有关。在河南贾湖遗址出土的龟甲上,考古学家发现类似点数的刻符,暗示量化思维在原始宗教中已有萌芽。这种文化基因的延续性,使称骨算法超越了单纯的迷信范畴。

现代转型与价值重构

在当代语境下,称骨算正在经历功能转型。部分心理咨询机构将其作为投射工具,通过分析来访者对命理判词的情绪反应,辅助进行心理评估。北京师范大学心理学系实验表明,当被试者接触积极命理评价时,前额叶皮层活跃度提升17%,这为传统文化资源的现代转化提供了神经科学依据。

商业领域也出现创新应用,某珠宝品牌根据客户生辰定制“骨重幸运符”,年销售额突破2亿元。这种符号化消费的背后,反映出现代人对确定性的渴求与焦虑缓解的需求。但学者提醒,当命理文化过度商品化时,可能削弱其原有的文化意涵,沦为消费主义的附庸。

在理性与神秘之间

八字称骨算作为跨越千年的文化现象,既包含古人观测世界的智慧结晶,也暴露了认知局限。在科学主义盛行的今天,我们不必苛责其预测功能的缺失,而应关注其揭示的社会心理机制与文化演进规律。未来研究可结合认知人类学与大数据技术,进一步解析命理思维的神经基础与文化传播模式。正如费孝通所言:“理解迷信的最好方式,是看见它如何真实地塑造人类行为。”这种对传统文化的批判性继承,或许才是对待文化基因最理性的态度。