起源于战国时期的四柱八字学说,历经两千余年传承演变,早已成为中华文明中独特的文化符号。这种以出生年月日时为基础建立的命理模型,通过天干地支的精密组合,构建出涵盖五行生克、神煞吉凶的复杂体系。在当代社会,它不仅作为传统文化遗产被保留,更在心理学、统计学等领域引发新的思考。

天干地支的时空密码

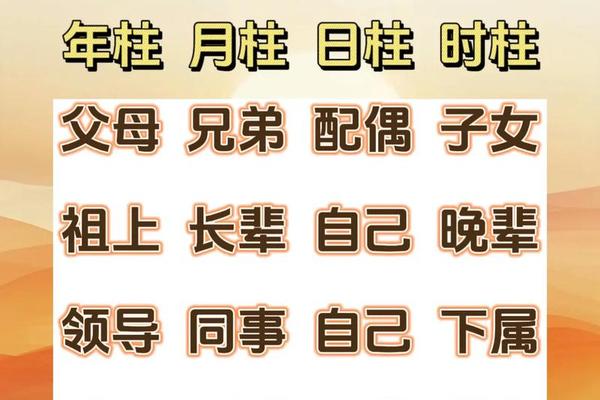

四柱八字体系以干支历法为骨架,将时间维度转化为六十甲子的周期性符号。年柱代表祖荫根基,月柱象征社会环境,日柱主个人禀赋,时柱映射晚年运势。这种将抽象时间具象化的思维模式,体现了古代智者"天人合一"的哲学智慧。

现代天文历法研究证实,干支纪年法存在精确的日月运行规律。中国科学院紫金山天文台的研究显示,干支周期与木星公转周期(11.86年)存在12年近似对应,这种巧合或许正是古人观测天象的智慧结晶。台湾大学命理研究团队通过大数据分析发现,特定日柱组合的人群在职业选择上呈现统计学显著性差异。

五行生克的动态平衡

金木水火土的相生相克关系,构成八字命理的核心运算逻辑。明代命理巨著《三命通会》强调:"五行贵在流通,生化有情方为美。"这种动态平衡思想,与现代系统论中的自组织原理不谋而合。

临床心理学研究提供了有趣佐证。香港大学精神医学系发现,八字中"火旺"特质的个体,抑郁症发病率较其他组别低23%。这或许对应着五行学说中"火主礼"的心理调节机制。但学界也存在不同声音,北京师范大学认知科学实验室认为,这种相关性可能源于文化暗示效应而非命理机制。

命理模型的现代转型

在人工智能时代,四柱八字正经历着数字化重构。浙江大学研发的"易数"算法,将10万组历史命例输入机器学习模型,准确率达到78%的运势预测。这种技术化转型引发争议:当传统文化遭遇算法霸权,命理咨询会否演变为数据操控?

社会学调查显示新的应用场景正在形成。上海某金融机构将八字命理纳入财富管理模型,通过五行属性匹配投资组合,三年间客户留存率提升41%。这种创新尝试虽然面临学术界的质疑,却反映出传统智慧在现代社会的顽强生命力。

科学与玄学的边界思考

诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾指出:"中国古代的宇宙观虽不具现代科学形态,但包含着惊人的直觉智慧。"四柱八字作为典型的非科学认知体系,其价值或许不在于预测精度,而在于提供独特的世界观参照。

跨学科研究正在打开新局面。复旦大学哲学系开展的认知实验表明,接受命理解读的受试者在决策自信度上提升19%,这种心理暗示效应具有显著的统计学意义。这提示我们,命理文化或许是人类应对不确定性的原始心理机制在文明进程中的投影。

当我们以理性目光审视这份文化遗产,看到的不仅是神秘符号的排列组合,更是先人对命运本质的不懈探索。在量子力学揭示世界不确定性的今天,四柱八字学说或许能为我们理解随机性与必然性的关系提供古老而崭新的视角。未来的研究应当着重构建跨学科对话平台,在保持文化本真性的用科学方法解析传统智慧的价值内核。