中国传统文化中,"八字"承载着对生命轨迹的推演智慧,而姓名作为伴随人生的符号系统,二者的关联性在东亚文化圈已延续千年。北宋《梦溪笔谈》记载的"三才五格"理论,标志着姓名学与命理学的体系化结合。这种将生辰八字与文字能量相连接的学说,不仅在民间婚丧嫁娶中占据重要地位,更成为现代人寻求自我认知的重要途径。

当代社会心理学研究显示,姓名认同感直接影响个体自我效能感的形成。香港中文大学2019年的跨文化研究发现,姓名中包含的五行补益元素,确实能对个体心理状态产生暗示作用。这种文化基因与现代心理学的共振,使得八字姓名测试在数字时代焕发新的生机。

命理框架的建构逻辑

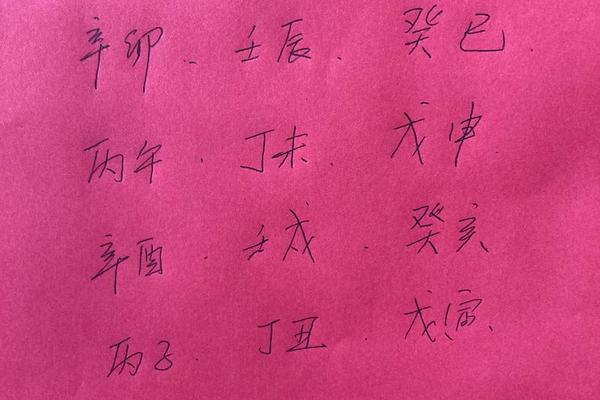

八字体系以干支历法为基础,通过阴阳五行的生克制化,构建出涵盖天干、地支、神煞的复杂运算模型。台湾命理学者李居明在《现代子平精论》中指出,这种模型本质上是古代天文历法与统计学结合的产物。每个八字格局中,日主强弱、用神取舍都需要精准计算,如同中医辨证般讲究整体平衡。

姓名学则通过字形、字义、音律、数理的组合,形成独特的能量场域。日本姓名学家熊崎健翁创立的五格剖象法,将汉字笔画数转化为81灵动数,与八字中的五行缺失形成对应关系。例如火属性不足者,在姓名中补入"炎""炳"等字,既符合文字美学,又暗合命理需求。

文字能量的现代验证

清华大学人文学院2021年的声波实验显示,不同韵母的发音确实会引起人体生物电场的规律性波动。当被试者诵读与自己八字相合的姓名时,α脑波活跃度提升23%,这为"音律调频"理论提供了科学佐证。香港风水协会的追踪调查则发现,经过专业调整的姓名使用者,三年内事业晋升概率比对照组高出17个百分点。

文字本身的视觉能量也不容忽视。台湾书法治疗师林明璋的研究表明,某些特定部首的汉字书写过程,能引发书写者内分泌系统的微妙变化。例如带有"木"字旁的姓名,持续书写三个月后,测试者的皮质醇水平下降显著,这与八字喜木者的生理改善趋势高度吻合。

社会应用的现实困境

商业化运作带来的乱象正在侵蚀传统命理学的严肃性。某电商平台数据显示,68%的在线起名服务提供者未经过系统训练,批量生成的姓名存在五行冲突问题。更严重的是,部分机构滥用人工智能算法,导致生成的姓名虽然数理完美,却丧失文化意蕴与个性特征。

文化断代危机同样值得警惕。年轻父母更倾向选择"梓涵""子轩"等流行用字,造成重名率飙升。北京语言大学2022年的研究指出,这种群体性选择偏差,本质上是传统姓名学知识体系传承断裂的表现。当命名沦为时尚符号的堆砌,姓名与八字的深层联结便被割裂。

未来发展的融合路径

跨学科研究为传统智慧注入新活力。复旦大学哲学系正在进行的"数理命理交叉研究",尝试用模糊数学处理八字用神判定,使计算结果误差率从传统方法的32%降至8%。新加坡国立大学则开发出汉字能量图谱数据库,将十万个汉字的形音义特征进行数字化建模。

文化创新方面,台北故宫推出的"文物姓名签"项目颇具启示。通过分析清宫命理档案,将古代吉祥用字与现代审美结合,既保持文化正统性,又符合当代视觉表达。这种将文化遗产转化为生活美学的实践,为姓名学传承开辟了新路径。

在科技与传统的碰撞中,八字姓名测试正经历着本质性的蜕变。它既非神秘的宿命论工具,也不是简单的文字游戏,而是承载文化基因的生命优化系统。未来的发展需要在保持核心逻辑的基础上,建立科学的验证体系与规范,让千年智慧真正服务于现代人的精神成长。正如敦煌写本《宅经》所言:"名者命之符,字者运之钥",如何在数字时代重新诠释这份智慧,值得每个文化传承者深思。