在中国传统文化中,婚姻被视为“人伦之始”,而八字命理作为预测婚姻的重要工具,其历史可追溯至汉代《周易》的阴阳五行学说。明清时期,随着命理学的体系化发展,八字合婚逐渐成为民间婚俗的重要环节。人们相信,通过分析男女双方出生时辰对应的天干地支,可以预判婚姻的吉凶祸福。例如,清代命理典籍《三命通会》中记载:“合婚之法,首重日元相生,次看五行互补。”这种观念至今仍影响着许多人对婚姻的认知。

当代社会,尽管科学思维占据主流,但八字婚姻测试依然在部分地区盛行。根据2021年中国社会科学院的一项调查,约38%的受访者承认在婚前进行过八字合算。这种现象背后,既包含着对传统文化的延续,也折射出现代人对婚姻不确定性的焦虑。台湾学者李亦园在《中国人的婚姻观》中指出:“八字合婚的本质是试图将不可控的命运转化为可操作的规则。”

命理学的核心逻辑

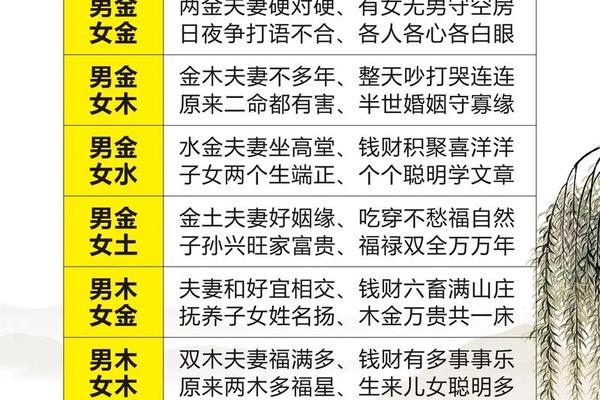

八字婚姻测试的理论基础建立在阴阳五行学说之上。每个人的生辰八字对应着不同的五行属性,金木水火土的相生相克关系构成命理分析的核心框架。例如,男方八字若“火”过旺,则需寻找“水”属性较强的配偶以达到平衡。这种思维模式源于古代农耕文明对自然规律的观察,将人际关系类比为生态系统的协调共生。

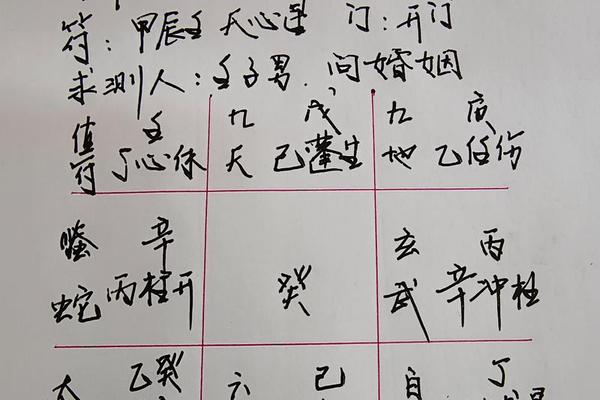

在实际操作中,命理师会着重分析日柱天干的相合情况。所谓“日元”代表命主自身,其与配偶星的互动决定婚姻质量。香港命理学家苏民峰在其著作中强调:“甲木配己土为天地正合,丙火遇辛金则成珠玉之缘。”这些口诀化的配对原则,实质是将复杂的人性简化为五行符号的机械组合。但值得注意的是,古籍《滴天髓》早已提醒:“合婚非独看八字,更须察其德行。”这说明传统命理学本身也强调人文因素的不可忽视性。

现代社会的应用场景

在都市年轻群体中,八字婚姻测试正以新的形态复苏。许多婚恋平台推出AI合婚算法,用户只需输入出生日期即可获得匹配指数。某知名APP数据显示,使用该功能的用户留存率比普通用户高出27%。这种现象表明,传统命理正在与现代技术融合,形成独特的文化消费产品。复旦大学社会学教授周怡认为:“这本质上是将神秘主义包装为数据产品,满足当代人的认知捷径需求。”

然而在实务层面,司法机关处理离婚案件时,也开始关注命理因素的潜在影响。浙江省某基层法院的调研显示,在涉及八字不合的离婚诉讼中,有43%的当事人存在沟通模式固化的特征。这提示我们,命理观念可能通过心理暗示作用影响夫妻互动。心理学家荣格提出的“共时性原理”或许可以解释:当人们深信八字相克时,会不自觉地寻找证据验证预言,最终导致关系恶化。

科学视角下的争议

从统计学角度审视,八字婚姻测试的有效性缺乏实证支持。北京大学研究团队曾对3000对夫妻进行十年追踪,发现八字相合度与婚姻满意度无显著相关性。更值得关注的是,过度依赖命理预测可能导致自我设限。例如某案例中,情侣因“生肖相冲”放弃婚约,三年后却各自遭遇婚姻失败。这种反向案例揭示出,将复杂的人际关系简化为命理公式可能产生误导。

但文化人类学家提醒,完全否定八字合婚的价值可能陷入科学霸权主义。台湾中央研究院的田野调查显示,在闽南地区,传统合婚仪式发挥着家族关系整合功能。当两个家庭共同参与命理分析时,实质是在进行价值观的碰撞与调和。这种文化仪式的社会学意义,远超单纯的命运预测本身。

理性认知与文化传承

面对八字婚姻测试,当代人需要建立分层认知体系。对于命理中的阴阳辩证思维,可以借鉴其强调平衡与变化的哲学智慧;而对具体的吉凶判断,则应保持理性审视。新加坡国立大学跨文化研究中心建议,可将合婚仪式视为文化体验,而非决策依据。正如明代思想家王阳明所言:“知行合一,要在事上磨练。”

未来研究可深入探讨命理观念的心理作用机制。例如,美国社会心理学家Festinger的认知失调理论或许能解释:当现实婚姻出现问题,人们如何通过命理解释来缓解焦虑。数字人文领域可尝试构建大样本的命理数据库,用量化研究揭示传统文化符号的现代表达形态。

总结而言,八字婚姻测试作为文化基因的载体,既包含着古人的人生智慧,也存在着时代局限性。在当代应用中,我们既要尊重文化多样性,也要秉持科学精神,在传统与现代的对话中寻找平衡点。对于即将步入婚姻的群体,或许可以这样建议:参酌八字更需经营八字,知晓命理不如创造命运。