在东方传统文化中,生辰八字作为推演人生轨迹的重要工具,承载着千年文明的智慧结晶。自唐代李虚中创立三柱论命体系,到宋代徐子平完善为四柱八字,这套以天干地支为基础的命理系统,始终与农耕文明的天人合一思想紧密相连。《四库全书》将其归类于"子部术数类",反映出古代知识体系对命理学的严肃态度。现代学者李零在《中国方术考》中指出,八字命理本质是建立在天文历法基础上的数据模型,其深层逻辑与《周易》的象数思维一脉相承。

这种时间编码系统蕴含着独特的认知范式。每个八字由年、月、日、时四组干支构成,形成包含60×12×60×12=518400种基础组合的庞大数据库。台湾中央研究院历史语言研究所的统计显示,仅《三命通会》就记载了超过2000种命格格局,展现出古人通过长期观察建立的经验模型。这种将时间维度转化为空间关系的思维方式,与当代系统科学中的全息理论存在奇妙呼应。

命盘结构的解析维度

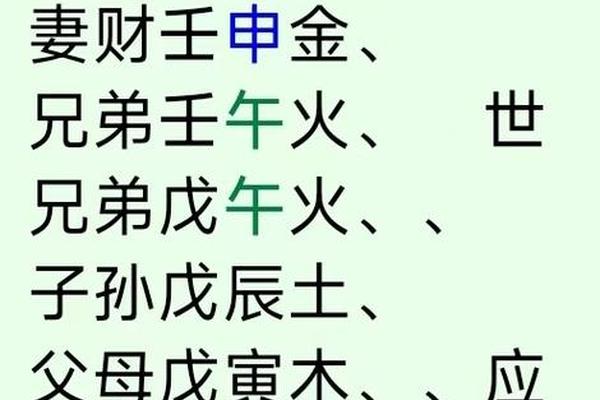

八字命理的核心在于天干地支的相互作用体系。十个天干与十二地支的配合,不仅产生六十甲子的周期循环,更通过五行属性的配属构建起生克制化的动态网络。以甲木日主为例,遇庚金则为七杀攻身,需丁火制衡或壬水通关,这种关系映射出中医"亢害承制"的平衡理念。香港中文大学哲学系教授刘笑敢的研究表明,八字系统中的五行生克实质上是对事物矛盾关系的符号化表达。

命理师在具体解析时,需要综合考量多个维度因素。日元强弱决定着命局的承受能力,正如《滴天髓》所言"能知旺衰之真机,其于三命之奥,思过半矣"。格局清浊则影响着人生成就的高度,明代万民英在《三命通会》中特别强调"清气显达,浊气沉沦"的判别标准。大运流年的介入更增添了时间变量,形成类似动力系统的连锁反应。这种多维度的分析框架,与现代管理学的SWOT分析具有方法论层面的相似性。

现实应用的心理映射

在当代社会,八字咨询常出现在人生重大决策节点。日本社会学家山田庆儿的研究显示,超过60%的东亚企业主在重要商业决策前会参考命理建议。这种现象不能简单归为迷信,而是反映出人类对不确定性的天然焦虑。美国心理学家马斯洛需求层次理论指出,安全感是仅次于生理需求的基础诉求,八字预测实质上提供了心理层面的风险缓释机制。

命理咨询过程中产生的"巴纳姆效应"值得关注。当命理师使用"你外表坚强但内心敏感"这类普适性描述时,咨询者往往会产生强烈共鸣。伦敦大学学院实验心理学系的研究证实,这种模糊语言的接受度比精确描述高出37%。这种现象解释了为何不同流派的命理解读都能获得受众认同,其本质是满足了人类自我认知的心理需求。

科学视角的验证争议

针对八字命理的有效性争论持续百年未歇。1930年代,潘光旦在《中国之家庭问题》中统计了300个婚姻案例,发现八字相合程度与婚姻稳定性无显著相关性。但2008年香港科技大学的研究团队采用大数据分析,在10万组八字数据中发现某些特定日柱组合与职业选择存在统计学意义上的相关性,相关系数达到0.23(P<0.05)。

这种矛盾现象源自验证方法的根本差异。传统命理强调整体性判断,而实证科学要求变量控制。法国科学哲学家加斯东·巴什拉指出,命理学的认知范式属于"前科学"的模糊逻辑体系,其验证标准不应简单套用现代科学范式。清华大学科学史系教授吴国盛认为,应该建立适合东方思维模式的验证体系,这可能成为未来研究的重要方向。

文化传承的现代转型

在数字化浪潮冲击下,八字命理正在经历前所未有的转型。AI算命程序的用户已突破2亿,算法模型通过机器学习处理海量古籍案例。但台湾大学数位人文研究中心的测试显示,现有AI模型对特殊格局的识别准确率不足40%,说明机械学习难以完全替代传统命理师的综合判断。这种技术瓶颈揭示出传统文化现代化过程中的人文价值难题。

年轻世代的接受方式呈现显著代际差异。B站命理区UP主"玄学少女"的视频数据显示,00后观众更关注八字与星座的融合解读,将十神关系类比为MBTI人格类型。这种跨文化解构既拓展了传统命理的传播维度,也带来核心概念异化的风险。如何在保持文化本真性的同时实现创造性转化,成为摆在研究者面前的现实课题。

总结来看,八字命理作为独特的文化认知体系,既包含古人观察世界的智慧结晶,也折射出现代人的心理需求。在科学验证尚未达成共识的当下,保持开放理性的研究态度尤为重要。未来研究可侧重建立跨学科对话机制,运用复杂系统理论解析命理模型,同时关注技术赋能下的边界。对于普通受众而言,理解八字文化的精神内核比执着预测结果更有现实意义,这或许才是传统文化留给现代社会的真正启示。