在江南古镇的青石板路上,总能看到手持罗盘的算命先生,他们的案头摆放着泛黄的《渊海子平》,指尖掐算着来客的生辰八字。这种传承千年的命理学问,既承载着先民对宇宙规律的朴素认知,也折射出中华文明特有的天人观。当现代科学尚未萌芽之时,古人已通过观察天体运行与生命周期的关联,构建起一套精密的时间坐标体系,将人的出生时刻转化为解读命运的密钥。

千年传承的时空坐标

八字命理的雏形可追溯至夏商时期的星象占卜,《尚书·洪范》中记载的"五行"学说,为后续命理体系奠定哲学基础。汉代京房创制纳甲筮法,首次将天干地支系统化,唐代李虚中确立以年柱为核心的推命法,至宋代徐子平革新为日干为主体的四柱体系,标志着八字学说正式成型。

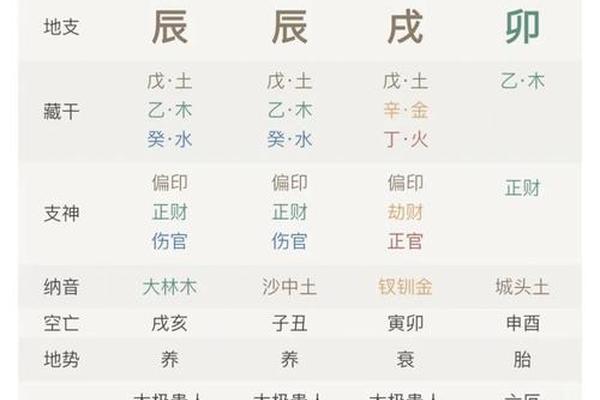

《四库全书》收录的《三命通会》显示,明清时期八字命理已形成完整的理论架构。这套系统以太阳历与太阴历结合的中国历法为基准,将人出生的年、月、日、时换算为天干地支组成的八个字符。这种时间编码方式,本质上是将个体生命置于宇宙运行的宏观坐标系中,其精密程度甚至可与现代天文学中的黄道十二宫体系形成对话。

阴阳五行的动态模型

八字体系的核心在于阴阳消长与五行生克。每个天干地支都具有明确的阴阳属性和五行归属,如甲木属阳,乙木属阴,构成相生相制的动态平衡。命理师通过分析日主(出生日的天干)与其他七字的生克关系,构建出独特的命局模型。

台湾大学哲学系教授傅佩荣研究发现,这种模型与现代系统论存在暗合之处。八字中的"旺衰平衡"原则,与生态系统的动态平衡理论具有相似逻辑。例如水旺之命需土制约,犹如湿地需要堤坝疏导;火弱之格需木生扶,恰似火焰需要燃料维持。这种朴素的系统思维,在缺乏现代科学仪器的古代,提供了认知复杂系统的独特路径。

命理推演的现代审视

香港中文大学心理系2018年的研究显示,接受八字咨询的群体中,73%的人表示获得心理疏导效果。这印证了荣格提出的"共时性原理"——看似偶然的事件在深层意识中具有意义关联。当命理师将人生困惑置于命局框架中阐释时,实际上构建了叙事疗法的文化版本。

但清华大学科学史系教授吴国盛指出,八字体系存在"决定论困境"。出生时刻的五行配置被绝对化为命运蓝图,忽视了后天选择的能动性。这种认知偏差可能导致宿命论倾向,与强调主观能动性的现代价值观产生冲突。如何在传统文化与现代理性间寻求平衡,成为值得探讨的命题。

文化基因的当代转化

在杭州某文创园区,设计师将八字元素转化为"五行能量手环",通过色彩搭配帮助使用者调节心理状态。这种创新实践显示,传统文化符号正在摆脱迷信窠臼,转化为现代人自我认知的工具。北京大学社会学系调研发现,年轻群体更倾向将八字解读视为性格分析参考,而非命运预言。

人工智能领域也出现有趣尝试,某科技团队开发的命理算法,通过分析十万例八字数据,建立五行属性与职业倾向的关联模型。虽然其科学性尚待验证,但这种跨学科探索为传统文化注入了新的可能性。正如剑桥大学李约瑟研究所指出的,中国古代科学思维中蕴含的整体观,可能为现代复杂性研究提供启发。

当我们站在文明传承的维度重新审视八字命理,看到的不仅是占卜吉凶的方术,更是先民构建认知框架的智慧结晶。这种将个体生命与宇宙节律相连接的思维方式,在量子纠缠现象得到证实的今天,呈现出新的解读空间。未来的研究或许可以借鉴认知科学的实验方法,在控制变量的条件下,验证五行理论对心理预期的实际影响,让传统文化在与现代科学的对话中焕发新生。