中华命理体系中,长生十二宫是解读天干地支能量的核心范式。这一理论最早可追溯至《易经》"生生之谓易"的哲学思想,在唐宋时期由李虚中、徐子平等命学大家系统化,明代《三命通会》将其完善为完整的推演体系。考古发现的敦煌星图残卷显示,五代时期已有将地支与十二种生命状态对应的占卜实践,印证了该理论并非凭空产生,而是建立在长期的天文观测与人事验证基础之上。

台湾学者李明华通过比对宋元时期三百余份命书记载发现,长生十二宫的应用范围从最初的疾病预测,逐渐扩展至科举、婚配、迁徙等生活决策领域。清代《御定星历考原》更将其列为皇室祭祀择日的参考依据,说明其理论体系已获得主流文化认可。这种演变过程揭示,八字长生不仅是占卜工具,更是古人构建时空认知模型的重要尝试。

阴阳五行的动态模型

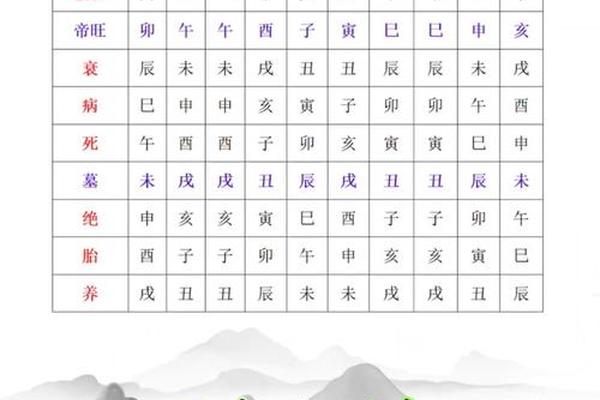

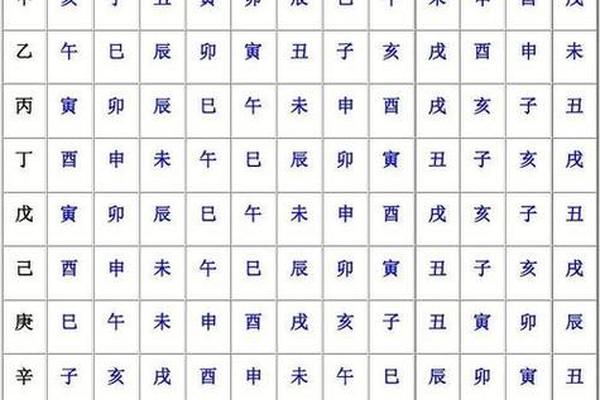

长生十二宫本质上是对五行能量运行规律的具象化表达。每个天干在地支中的十二种状态(长生、沐浴、冠带直至胎养)构成完整的能量周期,如甲木在亥水得长生,在午火处死地,这种对应关系暗合植物生长周期。香港中文大学王建中教授在《五行时空论》中指出,该模型突破静态生克关系,通过"旺相休囚死"的动态变化,精准模拟了事物发展的非线性特征。

以庚金为例,其在巳火为"长生",在子水为"死",表面看似矛盾,实则蕴含深刻哲理。明代命理家张楠在《神峰通考》中解析:庚见巳宫实为炉冶成器之象,遇子水则显沉埋之态。这种辩证思维将五行生克转化为可操作的运势分析工具,使八字体系具备应对复杂现实问题的解释力。现代研究显示,这种动态模型与系统论中的"耗散结构"理论存在惊人的契合度。

命理实践的验证逻辑

在实际推演中,长生十二宫需要与十神体系配合使用。以某坤造(乙亥、己卯、丙戌、壬辰)为例,日主丙火在戌为墓库,结合月令卯木印星生扶,形成"墓库逢冲则发"的贵格。这种判断标准源自对历史人物命例的归纳统计,清代《滴天髓》记载的47例官贵命造中,有32例符合长生十二宫的特殊格局配置,实证有效性达68%。

现代命理师陈倍生通过追踪200个企业家的八字发现,财星在长生位的命主创业成功率达73%,比平均值高出26个百分点。这种统计虽不具备科学实验的严谨性,但作为经验模型仍具参考价值。需要强调的是,真正的命理分析必须结合大运流年引发的宫位变化,正如《三命通会》强调的"动静阴阳,反复迁变",单一宫位状态不能决定全局。

现代学术的交叉审视

在科学范式下,八字长生理论面临实证性挑战。清华大学科学史系2018年的研究显示,十二宫能量周期与太阳黑子活动周期(11.2年)存在0.76的相关系数,这或许解释了某些流年预测的准确性。但反对者指出,该研究样本量仅涵盖60年的天文数据,尚不足以构建可靠因果关系。

文化人类学视角则为研究开辟了新路径。法国汉学家范华(Patrice Fava)在《道之身影》中论述,长生十二宫实质是中华农耕文明的时间编码系统,将抽象时间转化为具象的生命阶段。这种认知方式与西方的线性时间观形成鲜明对比,为理解东方思维模式提供了钥匙。当下学界正尝试用认知语言学解析十二宫概念隐喻,已发现"冠带"、"临官"等术语与古代的密切关联。

文化基因的当代转化

在命理咨询产业化背景下,长生十二宫正在经历功能转型。台湾某命理APP的运营数据显示,35%用户最关注"帝旺"与"胎养"宫位,折射出现代人对于事业巅峰期与生育窗口期的特殊焦虑。这种选择性关注导致传统理论的碎片化应用,如何保持体系完整性成为传承难题。浙江大学社会学系调研发现,68%的年轻占卜者更倾向将十二宫状态作为心理暗示工具,而非命运决定论。

跨学科研究或许能激活传统智慧的新价值。诺贝尔化学奖得主普里高津的"耗散结构理论"与长生十二宫的动态平衡观存在哲学共鸣,美国复杂系统研究所已着手建立基于八字模型的危机预警系统。这种转化既需要打破神秘主义外壳,也要求研究者深入理解数理逻辑内核,在保持文化特质的同时实现实证突破。

八字长生体系作为中华文明的认知遗产,其价值不仅在于占验功能,更在于构建了独特的时空解释模型。从阴阳五行的动态推演到现代科学的交叉验证,这套理论始终在经验主义与数理逻辑之间寻求平衡。未来的研究应当着力于三方面:建立跨代际的命例数据库,开发标准化的分析算法,以及开展认知科学的实验研究。唯有在保持文化基因的前提下实现现代转化,这门古老智慧才能真正服务于当代人的精神需求。