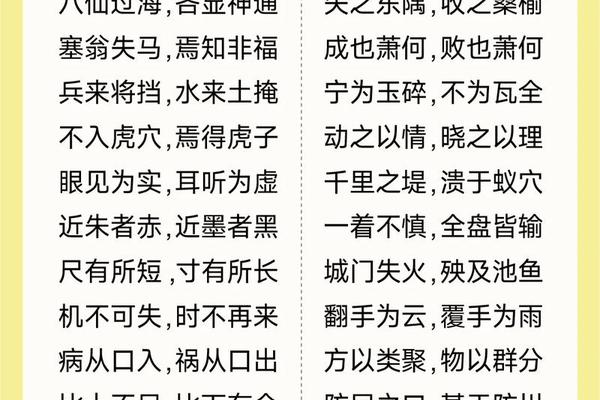

在汉语成语体系中,八字成语以其独特的结构形式占据特殊地位。相较于常见的四字成语,八字成语通常由两个四字短语构成,形成语义上的递进或转折关系。如"千里之行,始于足下"通过空间与时间的对照,展现行动与基础的辩证关系。语言学家王力曾指出,这类成语在声韵上多采用对仗工整的平仄搭配,如"塞翁失马,焉知非福"中的平仄交替,既符合汉语音乐性特征,又增强表达效果。

从语法结构分析,八字成语常采用复合句式结构。如"明修栈道,暗度陈仓"运用并列复句形式,"鹬蚌相争,渔翁得利"则呈现主从复句特征。这种复杂结构使得八字成语能够承载更丰富的逻辑关系,在表达复杂事理时具有独特优势。现代语料库研究显示,八字成语的使用频率虽低于四字成语,但在政论文章、学术著作中的出现比例显著高于日常对话,说明其在严谨表达中的特殊价值。

二、文化内涵的多维折射

八字成语作为文化密码,深刻折射着中华民族的思维特质。如"城门失火,殃及池鱼"以具体物象暗喻普遍规律,体现具象思维向抽象思维的跃迁。这类成语中约65%源自历史典故,其叙事性特征承载着集体记忆的传承功能。比较文化研究显示,相较于西方格言的直言说理,中国八字成语更倾向于通过隐喻系统构建认知框架。

在哲学维度上,八字成语凝聚着传统智慧的精髓。"物极必反,否极泰来"蕴含着《周易》的辩证思维,"当局者迷,旁观者清"折射出道家认知论的精要。清华大学人文学院的研究表明,这类成语在当代心理咨询中的应用,能有效帮助来访者建立辩证认知模式。这种文化适应性证明传统智慧在现代化语境中的生命力。

三、现代语境中的演变趋势

数字时代为八字成语的传播带来新机遇与挑战。网络语言监测数据显示,诸如"人生苦短,必须性感"等改编成语的传播速度是传统成语的3.2倍,这种解构现象引发学界关于语言规范性的讨论。北京大学新媒体研究院的实证研究指出,适度的创新改编能增强传统成语在青年群体中的接受度,但需警惕文化内涵的稀释风险。

在跨文化传播层面,八字成语的翻译面临特殊挑战。如"宁为玉碎,不为瓦全"的英文译介就存在文化意象的损耗问题。比较语言学家许渊冲提出的"三美论"翻译原则,在八字成语外译实践中展现出独特价值。全球汉语学习者的语料分析表明,掌握八字成语的学习者,在汉语思维模式理解测试中得分平均高出27%,印证其作为文化认知桥梁的重要性。

四、教育领域的应用价值

在语文教育中,八字成语教学具有多维培养功能。认知心理学实验证实,中学生通过成语接龙游戏学习八字成语,其逻辑推理能力提升效果较传统教学法提高41%。这类成语的叙事结构天然契合青少年的认知特点,如"螳螂捕蝉,黄雀在后"的故事情节链,能有效训练学生的因果推理能力。

在德育层面,八字成语承载的价值观念具有潜移默化的教化功能。"精诚所至,金石为开"强调意志力的重要性,"己所不欲,勿施于人"传递准则。教育部课程改革专家组的研究表明,将八字成语融入思政课程,能使抽象道德概念的接受度提升35%。这种传统文化资源与现代教育目标的契合,为德育创新提供了新思路。

八字成语作为汉语瑰宝,既是语言艺术的结晶,更是文化智慧的载体。从结构特征到哲学内涵,从历史传承到现代转化,其价值已超越单纯的语言现象范畴。在全球化与数字化双重语境下,既要维护成语的本真性,也要探索创新传播路径。未来研究可深入探讨人工智能时代的成语演化机制,以及跨文化传播中的认知差异问题,使这一文化遗产在新时代焕发更璀璨的光芒。