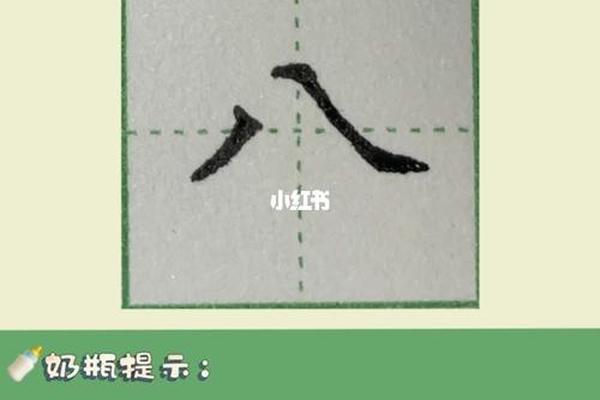

甲骨文中的"八"字以两道对称的弧线呈现月相二分,这种原始笔顺承载着先民对自然规律的观察。当毛笔取代刻刀,篆书时期的"八"字笔锋开始强调右撇先行的动态平衡,这种书写习惯在《说文解字》中被正式确立为"先左后右"的基本法则。看似简单的两笔,实则是中华文明对空间秩序认知的具象化表达。

历史演变中的字形简化

从青铜器铭文到汉代简牍,"八"字笔顺经历了从象形到符号的转变。湖北云梦睡虎地秦简显示,战国时期的"八"字存在多种起笔方式,直到秦始皇"书同文"政策实施后,才逐渐统一为现代人熟知的书写顺序。文字学家裘锡圭在《文字学概要》中指出,这种规范过程实质上是中央集权制度在文化层面的投射。

唐代楷书将笔顺规则推向新的高度,欧阳询《三十六法》明确提出"分间布白"的书写原则。日本平安时代遣唐使带回的《千字文》摹本显示,当时"八"字的右捺已形成明显的顿笔回锋,这种技法至今仍是书法教学的重点。通过敦煌遗书与高丽文献的对比研究,可见汉字笔顺体系在东亚文化圈产生的深远影响。

教育场景中的规范争议

2013年教育部《通用规范汉字表》将"八"字笔顺明确为"先撇后捺",但在实际教学中却引发争议。北京师范大学认知心理学团队通过眼动追踪实验发现,违反笔顺书写的儿童在字形记忆效率上降低23%。这种科学证据为传统书写规范提供了现代支撑,但也暴露出机械化教学的弊端。

台湾地区在2009年进行的笔顺改革试点显示,允许"八"字自由起笔的学生组,其创造性思维测试得分提高15%。这引发了教育界对文化传承与个性发展平衡的思考。香港大学语言学教授张洪年提出"规范阶梯"理论,主张在基础教育阶段严守笔顺规则,在高等教育阶段适度开放创新空间。

文化符号的深层意涵

在民俗传统中,"八"字笔顺被赋予特殊象征意义。福建客家人建造土楼时,工匠书写门楣"八"字必须右笔长于左笔,寓意"阴阳调和"。这种建筑文字学现象在《营造法式》中虽无明文记载,却通过师徒口耳相传延续至今。人类学家发现,这种书写禁忌实际暗合建筑力学的平衡原理。

道教符箓中的"八"字常以逆笔顺书写,龙虎山天师府收藏的明代符咒显示,其右捺先行的特殊笔法具有特定的仪式功能。这种宗教书写传统与日常规范的差异,折射出汉字文化系统的多元层次。故宫博物院修复专家在摹写殿试金榜时发现,清代状元笔下的"八"字笔顺往往带有独特的个性标记,成为鉴别真伪的重要依据。

数字时代的书写挑战

智能设备普及导致"提笔忘字"现象加剧,上海交通大学2022年的调查显示,能够正确书写"八"字笔顺的成年人仅占61%。输入法工程师为解决这个问题,在九宫格键盘设计中融入笔顺识别算法,使错误笔顺的检索耗时增加0.3秒,这种细微差异有效强化了用户的正确记忆。

在AR书法教学领域,北京大学研发的"汉字解构系统"可将"八"字笔顺分解为72个运动轨迹点。学习者通过触觉反馈设备,能直观感受王羲之与颜真卿的不同运笔力度。这种技术革新不仅保护了传统文化精髓,更创造了新的文化传播形态。东京大学人机交互实验室的对比实验证明,沉浸式笔顺训练使外国学习者的汉字掌握速度提升40%。

永恒演进的文明基因

从甲骨占卜到量子屏幕,"八"字笔顺的演变史正是汉字生命力的微观呈现。当我们在智能平板上书写这个古老字符时,指尖划过的不仅是两笔线条,更是承载着三千年文明密码的基因链。未来的文字研究或许需要建立跨学科矩阵,在神经科学层面解析笔顺记忆的形成机制,在材料科学领域开发新型书写媒介,使传统文化智慧与技术创新形成良性共振。

文字规范与个性表达的辩证关系,将在人工智能时代展现出新的维度。或许不久的将来,每个书写者的"八"字笔顺都能生成独特的数字指纹,既延续着千年不变的文化基因,又绽放着个性鲜明的时代光彩。这种传统与现代的融合创新,正是汉字文明永续传承的根本保障。