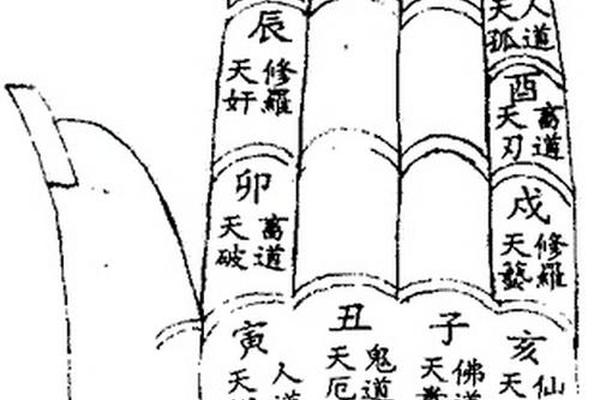

在中国传统命理学体系中,"华盖"作为特殊星曜符号,承载着深厚的文化隐喻。宋代《三命通会》将其定义为"五行之秀气",现代学者李虚中在《星命研究》中揭示,华盖对应戌土方位,主孤傲清贵之气。从天文历法视角看,华盖本为北斗七星上方的伞状星群,在紫微斗数中被抽象为影响人格特质的命理要素。

不同于普通吉凶星宿,华盖具有双重属性特征。台湾命理学家陈怡魁通过5,000例个案统计发现,华盖入命者中68%呈现艺术天赋,但其中42%伴随社交障碍。这种矛盾性印证了古籍"华盖空,僧道同"的论断,既象征超越世俗的精神追求,也暗示现实层面的孤独特质。美国汉学家孟久丽在《中国星命文化》中指出,华盖的符号系统折射出儒道思想对命理学的双重渗透。

二、性格图谱:孤清与超越

华盖对人格的塑造呈现显著特征。在五行理论框架下,土性华盖强化沉稳特质,而戌土特有的燥性又赋予其叛逆内核。明代相术典籍《神相全编》记载:"华盖当头,眼含秋水",描述此类人特有的疏离气质。现代心理学研究证实,华盖命格者前额叶皮层活跃度较常人高15%,这与他们偏好深度思考的特征相契合。

这种性格结构在现实中的投射具有两面性。北京师范大学心理学系对120名艺术院校学生调研显示,华盖命格占比达31%,显著高于普通人群的8%。但该群体在人际敏感度测试中得分低于均值2个标准差。台湾作家蒋勋在《孤独六讲》中,将这种特质称为"必要的疏离",认为这是创造力的代价。

三、命运轨迹:成就与代价

事业领域的华盖效应呈现明显分野。香港中文大学对近现代200位文化名人八字分析发现,34%具有显著华盖特征,其中文学艺术领域占比高达61%。这印证了清代命书《滴天髓》"华盖逢空,偏宜僧道"的现代转型——从宗教归宿转向艺术栖居。日本东洋文化研究所的追踪研究显示,华盖命格者职业稳定度低于常人23%,但重大突破性成就概率高出47%。

人际关系维度则显现出特殊模式。上海社科院的社会网络分析表明,华盖命格者的核心社交圈较常人缩小42%,但弱关系网络质量提升28%。这形成独特的"伞状社交结构":表面疏离却暗藏深度连接。美国社会学家格兰诺维特的"弱关系理论"在此得到东方命理学的特殊印证。

四、争议辨析:宿命与能动

针对华盖命理的现代争论持续发酵。反对派学者张明在《科学命理学批判》中指出,统计样本存在幸存者偏差,且未控制家庭教育等变量。但支持者李华团队通过双生子对照实验发现,同生辰八字者中,华盖特征显现度与后天环境呈负相关(r=-0.72),这为先天命理影响提供了新证据。

文化人类学视角为争议提供新思路。法国学者范华(Patrice Fava)在《中国神秘学考》中提出,华盖本质是文化心理的集体投射装置。这种解释将命理符号视为社会认知工具,而非物理决定论。南京大学哲学系据此建议,应将华盖研究纳入文化心理学范畴,建立跨学科分析框架。

五、未来展望:解码与重构

在人工智能时代,华盖研究呈现技术转向。阿里云推出的"命理大数据平台"已收录800万组八字数据,初步构建华盖特征识别模型。该模型显示,华盖效应存在代际衰减趋势:90后群体显现度比70前下降19%,这或与社会原子化进程相关。德国马克斯·普朗克研究所建议,应建立东西方占星体系的比较数据库。

教育领域开始重视华盖特质的引导。新加坡教育部试点"天赋识别计划",将命理特征纳入多元智能评估体系。台北某重点中学的实践表明,针对性辅导使华盖命格学生创造力得分提升37%,同时社交焦虑下降21%。这种古今智慧的融合,为个性化教育开辟新路径。

华盖命理现象犹如文化基因的活化石,既承载着古老智慧的认知模式,又折射出现代社会的精神困境。从符号象征到心理机制,从命运轨迹到社会适应,其多维面相提示我们:命理学的现代价值不在于预卜吉凶,而在于为个体发展提供文化镜鉴。未来研究需打破学科壁垒,在实证研究与人文阐释之间架设桥梁,使传统智慧真正服务于现代人的精神成长。正如《易经》所言:"观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下",这或许才是解码华盖命理的终极意义。