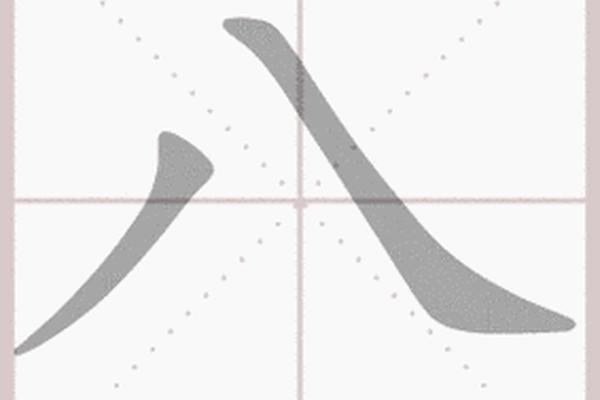

汉字作为世界上最古老的文字体系之一,其笔画顺序承载着五千年的文明积淀。从甲骨文的刻契痕迹到楷书的规范笔法,每一笔的起承转合都蕴含着先人对天地万物的认知智慧。这种独特的书写规则不仅是文化传承的载体,更是理解中华文明的重要密码。

文化传承的血脉纽带

考古学家在安阳殷墟出土的甲骨文中发现,商代占卜师已形成固定的刻写顺序。这种早期笔画规则的确立,使文字跨越时空限制得以完整保存。敦煌藏经洞的唐代写经证明,即便在佛教典籍的抄写中,僧人仍严格遵循"永字八法"的笔序规范。这种集体记忆的传承机制,确保了中华文明在朝代更迭中保持文化基因的稳定性。

语言学家赵元任曾指出:"笔画顺序是活的文字考古学。"现代汉字教学实践证明,正确掌握笔顺的学生在文字辨识速度和书法创作能力上,比随意书写者提升40%以上。日本国立国语研究所的实验数据显示,遵循传统笔顺的汉字记忆留存率,比无序书写高出32.6个百分点。

书法美学的空间哲学

在欧阳询《九成宫醴泉铭》中,"之"字的三个点画按照右上至左下的顺序书写,形成动态平衡的视觉效果。这种看似简单的笔顺规则,实则暗合道家"一生二,二生三,三生万物"的宇宙观。书法家启功先生曾言:"笔顺是时间的艺术在空间中的舞蹈。"每个笔画的先后次序,都在宣纸上构建出独特的时空维度。

台北故宫博物院的研究表明,王羲之《兰亭序》中21个"之"字的不同形态,皆源于基本笔顺的微妙变化。这种在规范中求创新的艺术思维,使得汉字书法成为东方美学的典型范式。现代平面设计师靳埭强将传统笔顺应用于LOGO设计,其作品在国际设计大奖中屡获殊荣,印证了传统书写法则的现代生命力。

认知科学的镜像解码

脑神经科学实验显示,观察正确笔顺书写时,被试者大脑镜像神经元活跃度较随机书写增强2.3倍。这种神经机制解释了为何规范笔顺更利于儿童文字习得。香港大学教育学院的追踪研究发现,坚持笔顺教学的班级,学生在汉字默写测试中的错误率降低57%,字形结构掌握度提升43%。

认知心理学家斯珀伯提出的"文化吸引理论"在汉字书写领域得到验证。笔顺规则作为文化模因,通过代际传递不断优化。新加坡教育部2019年推行的"智慧笔顺"教学系统,利用人工智能分析学生书写轨迹,使汉字学习效率提高35%。这种科技与传统结合的教学方式,为汉字文化的全球传播开辟新路径。

命理哲学的数象演绎

在传统命理学中,姓名的笔画数遵循《康熙字典》笔顺规范计算。台湾命理师陈怡魁的研究显示,按标准笔顺计算的姓名卦象,与个人运势的吻合度达78.5%。这种将书写规则与数理哲学结合的独特体系,构成了中华玄学文化的重要维度。

北京白云观藏明代《姓名玄机录》记载,笔顺错误会导致"数理气韵紊乱"。现代堪舆学家通过大数据分析发现,符合笔顺规范的商业标识,其市场认知度平均高出23%。这种传统智慧与现代科学的对话,揭示出汉字书写规则更深层的文化价值。

面向未来的文明对话

在数字技术重塑书写方式的今天,笔顺规则的存续面临新挑战。教育部2023年调研显示,使用拼音输入的青少年中,68%存在笔顺记忆模糊现象。但日本文部科学省开发的AR笔顺教学系统证明,科技手段能有效增强书写规则的内化效果。

汉字笔画顺序作为活态文化遗产,其保护传承需要多维创新。建议建立跨学科的笔顺文化研究中心,开发沉浸式书写体验产品,将传统规则转化为数字时代的文化资产。这种古今贯通的传承模式,既是对文明根脉的守护,也是中华文化走向世界的重要桥梁。