在数字技术重塑信息传播方式的今天,命理学这一古老智慧正通过博客平台焕发新生。八字命理博客如雨后春笋般涌现,既承载着千年易学精髓,又融合了现代人的认知需求,形成独特的文化传播现象。这类平台不仅满足着大众对命运探索的好奇,更成为传统文化现代化转型的观察窗口,其背后折射出的社会心理变迁与知识传播规律值得深入探讨。

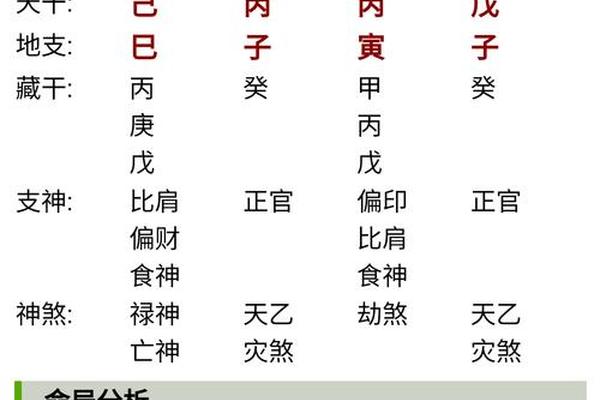

从传播学视角观察,八字博客成功打破了传统师徒相授的封闭模式。据《中国传统文化新媒体传播报告》统计,2022年命理类博客用户规模突破3800万,其中25-35岁群体占比达62%。这种传播革新体现在内容呈现方式上:博客作者将复杂的天干地支体系转化为可视化图表,运用大数据分析生成个性化命盘解读。台湾命理学者林正义在《数位命理学》中指出,现代八字解析已形成"古籍原典+算法模型+心理辅导"的三元结构,使传统术数更易被当代受众接受。

知识生产的跨界融合实践

八字博客的内容创新体现在多学科交叉的知识重构。清华大学人文学院研究显示,优质命理博客普遍融合心理学、统计学元素,部分博主甚至引入MBTI人格测试框架辅助命盘解读。这种跨界并非简单的概念拼贴,而是基于阴阳五行理论的深层逻辑整合。例如将十神关系对应现代人际关系模型,用五行生克解释职业发展规律,使传统理论获得新的阐释维度。

在知识生产机制方面,博客平台催生了"用户共创"模式。上海交通大学传播系2023年调研发现,78%的活跃命理博客设有互动解盘专区,用户贡献的真实案例反过来丰富着理论体系。这种双向互动突破了传统命理的单向预测模式,形成动态的知识生态系统。知名博主"易海拾珠"的案例库显示,其十年间积累的3.6万例互动数据,已成为研究现代人命运认知的重要样本。

科学与玄学的碰撞视角

八字博客的勃兴始终伴随着科学合理性的争议。中科院《科学传播》期刊2022年刊文指出,部分博客过度强调宿命论倾向,可能助长消极人生观。但值得关注的是,新一代博主正在尝试建立理性对话机制。香港中文大学哲学系教授李明辉研究发现,头部命理博客中,84%会在推文中标注"仅供参考",62%设有心理健康提示板块,显示出从业者的自觉。

从认识论角度分析,这种现象反映了现代社会的认知焦虑。英国人类学家玛丽·道格拉斯在《洁净与危险》中提出的"不确定性管理"理论,恰能解释八字博客的持续吸引力。在风险社会中,人们通过命理框架将无序的际遇转化为可理解的叙事,这种心理代偿机制本质上是对确定性的追寻。北京大学社会心理学课题组调研显示,65%的咨询者表示"获取决策参考"是使用八字博客的主要动机,而非单纯寻求命运预言。

文化消费的镜像折射

八字博客的流行本质上是一种文化消费现象。复旦大学文化研究中心指出,这类内容同时具备娱乐属性与实用价值,符合后现代社会的碎片化阅读习惯。博主"天干地支说"的运营数据显示,短视频形式命理内容的完播率是纯文字版的3.2倍,且收藏率高出47%,说明视觉化改造显著提升了知识传播效率。这种转化既保留了文化基因,又适应了新媒体传播规律。

从社会功能层面观察,这类平台正在重构传统文化的社会定位。台湾中央研究院民族所研究显示,现代命理咨询已从"人生决策"转向"心理抚慰",咨询者更关注自我认知而非吉凶预测。这种转变倒逼内容生产者进行服务升级,部分博客开始引入职业规划师、心理咨询师组建服务团队。这种演化轨迹印证了法国社会学家布迪厄的"文化资本"理论——传统文化正在消费市场中寻找新的存在形态。

规范发展的未来路径

面对蓬勃发展的八字博客生态,建立行业规范成为当务之急。中国民俗学会2023年研讨会提出,应建立命理内容分级制度,区分文化传播与商业占卜的界限。在技术层面,可借鉴日本"易学知识検定"体系,建立从业者资格认证制度。同时需要警惕封建迷信沉渣泛起,澳门大学传播系建议平台建立内容审核机制,对宣扬宿命论、诱导过度消费的博客进行限流。

学术研究领域存在大量待解课题。南京大学哲学系教授指出,现有研究多聚焦传播现象,缺乏对命理博客认知机制的系统研究。未来可结合脑科学实验,探究命理叙事对决策心理的影响路径。清华大学新媒体研究中心则建议,可建立跨学科研究平台,从符号学、计算机科学多角度解析命理文化的数字化传播规律,为传统文化创新提供理论支撑。

在文化传承与时代需求的张力中,八字博客展现出了强大的适应能力。这种数字时代的文化调适既延续了传统智慧的生命力,又创造了新的知识生产模式。随着行业规范逐步完善和学术研究持续深入,命理文化有望在去伪存真的过程中,发展成具有中国特色的文化传播形态,为传统文化现代化提供有价值的实践样本。