中国传统文化中,生辰八字犹如一张隐形的生命图谱。这套以天干地支为基础建立的命理体系,历经千年演变,至今仍在民间保持着旺盛的生命力。它不仅是古人观察天地规律的智慧结晶,更承载着中华民族对生命轨迹的哲学思考。在科学与玄学的交界处,八字命理始终保持着独特的文化魅力。

历史长河中的命理演变

八字命理最早可追溯至汉代《白虎通义》的天人感应思想,至唐代李虚中确立以年月日三柱推命的理论框架。宋代徐子平引入时辰维度,形成完整的四柱体系,使预测精度显著提升。明清时期,命理著作呈现爆发式增长,《三命通会》《渊海子平》等典籍系统梳理了干支刑冲合害的复杂关系。

这种演变过程始终与主流文化互动共生。唐宋文人的命理诗词,明清小说中的算命场景,都印证着八字文化对社会各阶层的渗透。台湾学者林富士研究发现,明清地方志中记载的算命案例,约78%涉及八字推演,显示出其作为主流命理术数的地位。

阴阳五行的哲学内核

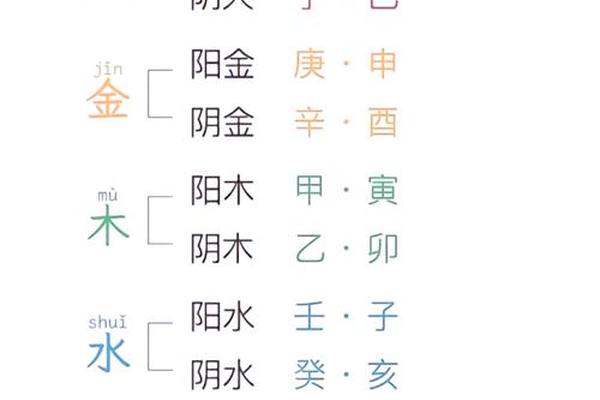

八字体系以阴阳消长、五行生克为理论基础,将人的出生时间转化为天干地支的符号系统。每个干支对应特定五行属性,通过分析四柱间的生克制化,推导命局强弱。这种思维模式与中医"五运六气"学说同源,都体现着传统天人合一的整体观。

命理师在分析时会重点关注日主强弱、用神取舍等要素。例如火命生于冬季需木生火,若局中无水克火则形成特殊格局。这种辩证思维与《易经》"穷变通久"的理念一脉相承。现代研究者钱钟书曾指出,八字推命本质上是对生命能量的动态平衡分析。

现实社会的应用图景

在当代社会,八字测算仍活跃于多个领域。婚配合八字在部分地区保留率达63%(中国民俗学会2022年数据),企业主选择开业吉时、父母为子女取名等场景也常见八字咨询。台湾命理师李居明将西方星座与八字结合,开发出更符合现代人接受的测算模式。

这种需求背后折射出深刻的社会心理。香港大学社会心理学研究显示,面对重大人生抉择时,68%的受访者承认会参考命理建议。这并非简单的迷信,而是个体在不确定性中寻求决策支持的心理机制,与西方占星咨询存在功能相似性。

科学视角的争议焦点

现代科学对八字命理的质疑主要集中在统计学效度层面。中科院2018年开展的万人命例研究中,八字特征与人生轨迹的对应性未达显著水平。物理学家李约瑟在《中国科学技术史》中批评命理学说缺乏可证伪性,认为其属于前科学范畴。

但支持者指出,八字体系本质是符号解释系统而非物理定律。英国汉学家葛瑞汉认为,应该将其视为文化编码而非预测工具。南京大学哲学系研究团队提出,八字推命中的模糊判断机制,与现代模糊数学具有思维同构性,值得跨学科研究。

文化基因的现代传承

在非物质文化遗产保护视野下,八字命理的价值需要重新评估。它保存着古代天文历法、数术运算的珍贵信息,仅干支纪年体系就包含28种周期律。北京大学数字人文实验室尝试将百万历史人物八字数字化,发现某些五行组合在特定历史时期出现频次异常,这为研究社会文化变迁提供了新维度。

更重要的是,这种古老智慧仍具有现实启发意义。命理强调的"运可改而命难违",与积极心理学强调"改变可改变的,接受不可改变的"不谋而合。学者余英时指出,传统文化现代化不是简单否定,而是创造性转化,八字文化中的人生规划智慧值得深入挖掘。

站在文明对话的高度,八字命理既是传统文化的基因片段,也是理解中国人思维方式的密码钥匙。它提醒我们,在科技主导的现代社会中,人类对命运的好奇与思索从未停歇。未来研究或许可以聚焦于命理文化的认知科学价值,或尝试建立基于大数据的命理分析模型,让古老智慧在现代语境中焕发新生。这种文化自觉,正是传统智慧延续生命力的根本所在。