“八字圩”是中国传统农田水利工程中的一种圩田布局形式,主要流行于长江中下游的江南地区,尤其在江苏、安徽、浙江等水网密集的区域较为常见。

基本概念

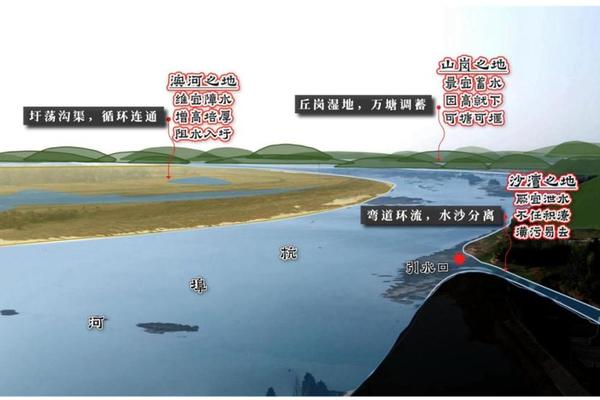

圩田(wéi tián)是古代劳动人民在低洼地带修筑堤坝,围垦农田的一种方式。所谓“八字圩”,是指圩田的堤坝或沟渠系统呈“八”字形分布,通过主河道或中心沟渠向两侧延伸支流,形成对称的排水和灌溉网络。

结构特点

1. 主干河道:通常以一条主河道或中心沟渠为轴线。

2. 分支系统:支流从主河道向两侧斜向延伸,形如“八”字,便于分洪和引水。

3. 堤坝防护:圩田外围筑有环形堤坝,防止外部洪水入侵。

功能与意义

历史背景

圩田技术起源于唐宋时期,明清时期在长江流域大规模发展。八字圩的设计体现了古代水利工程中的几何规划思想,是因地制宜治水的智慧结晶。例如,清代《筑圩图说》等文献中记载了类似布局。

现代遗存

如今在江苏高淳、安徽芜湖等地的古圩田区,仍可见到八字圩的历史痕迹。部分区域作为农业文化遗产保护,成为研究古代水利技术的重要实例。

若您指的是某个具体名为“八字圩”的地点(如村庄或圩区),可能需要结合当地地方志进一步考证。