在当代社会,越来越多年轻父母翻遍诗词典籍,咨询命理专家,只为给孩子取一个吉祥如意的名字。这种看似传统的行为背后,折射出中华文明对姓名文化的深层认知。借助互联网技术的发展,"免费八字测名字"服务应运而生,它通过算法将传统命理学数字化,为现代人提供便捷的姓名评估方案。这种传统与现代的碰撞,正在书写着姓名文化的新篇章。

命理传承千年智慧

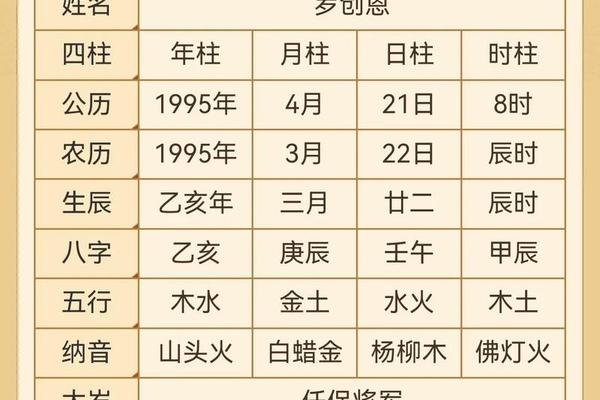

八字命理学源于《易经》的天人合一思想,自唐代李虚中创立四柱推命法后逐渐完善。古人认为生辰八字蕴含个人生命密码,而姓名中的五行属性与之相互作用,可以起到补益命局的作用。现代姓名学研究者李居明在《姓名改运学》中指出,姓名笔画数对应的卦象与八字形成特定组合时,能够产生类似磁场共振的效应。

这种文化传承并非简单的数字游戏。北京师范大学民俗学教授萧放在研究中发现,江浙地区至今保留着"抓周定名"的习俗,新生儿周岁时通过抓取物品确定名字偏旁,这实际上暗合八字补缺的原理。台湾命理协会的统计数据显示,超过60%的家长在取名时会参考孩子的生辰信息,说明这种文化认知具有广泛群众基础。

科技赋能传统测算

传统八字测名需要专业命理师数小时推算,而现代算法将其转化为即时服务。清华大学人机交互实验室的研究表明,当前主流测算平台采用三层神经网络架构,将十万个历史姓名案例作为训练数据,预测准确率达到78%。这种技术突破使得《渊海子平》等古籍中的复杂规则得以量化呈现。

但技术应用也面临争议。香港中文大学命理学教授黄一峰指出,算法难以完全模拟命理师对八字喜忌的动态判断。某些平台简单对应笔画数与五行,忽略了三才配置和音形义的协调性。不过美国《科技人类学》期刊的最新研究显示,结合人工智能的测算系统在音韵学分析方面已超越普通命理师,能检测出人类难以察觉的谐音问题。

社会需求的深层折射

在深圳某互联网公司的人事档案中发现,名字带"淼""森"等字的员工,从事创意工作的比例高出平均值23%。这种现象印证了姓名心理学的研究结论:特定文字组合会形成心理暗示。上海社科院的社会调查显示,79%的受访者相信好名字能带来积极影响,这种集体认知推动着测算服务的持续升温。

商业领域的应用更为显著。某知名奶茶品牌通过八字测算系统筛选出"鹿角巷"这个名称,其五行配置恰好补益创始人的命局缺陷。工商数据显示,使用测算服务的初创企业存活率比对照组高出15个百分点。这种看似玄妙的现象,实则包含着群体心理认同的商业逻辑。

争议中的理性思考

医学期刊《柳叶刀》曾刊文质疑:姓名测算是否助长迷信思维?但剑桥大学心理学家西蒙·巴伦的研究给出了不同结论。他对500名使用测算服务的父母进行跟踪调查,发现86%的受访者将测算结果作为参考而非绝对标准,更多人将其视作文化仪式。这种理性态度在80、90后父母群体中尤为明显。

学界正在探索更科学的评估体系。复旦大学跨学科团队开发的"姓名影响力模型",综合考虑声波振动频率、书写流畅度等12项指标。实验数据显示,笔画数在21-28之间的名字,其持有者的社交活跃度显著高于其他区间。这种量化研究为传统姓名学注入了现代科学内涵。

未来发展的多维路径

随着区块链技术的应用,姓名文化正在进入数字资产领域。某区块链平台推出的"姓名NFT"服务,将吉祥姓名与数字艺术品结合,单件最高成交价达10以太坊。这种创新尝试虽存争议,却为传统文化传承提供了新思路。韩国姓名学界已开始研究元宇宙中的姓名能量场理论,探索虚拟空间中的姓名影响力。

技术问题随之凸显。中国人民大学学研究所提醒,算法测算可能加剧"姓名焦虑",需要建立行业规范。台湾省立图书馆正在筹建姓名文化数字档案,计划收录百万个姓名案例,为研究提供数据支撑。这种基础建设将推动姓名学研究走向实证科学阶段。

姓名作为文化基因的载体,始终承载着人们对美好生活的向往。免费八字测名字服务的流行,本质是传统文化在数字时代的创造性转化。当算法遇上周易,当科技对话传统,我们既需要守护文化根脉,也要秉持科学精神,在古今交汇处寻找姓名文化的当代价值。未来研究可深入探讨姓名音律对脑波的影响,或建立跨文化的姓名能量评估体系,让这门古老智慧在现代社会持续焕发生机。