在江南水乡的茶馆里,常能听到老者手持泛黄命书,以生辰八字推演人生轨迹;在港台影视剧中,"八字不合"的台词推动着剧情的跌宕起伏。这种以天干地支排列组合形成的命理体系,早已超越单纯的占卜范畴,成为贯穿东亚社会的文化基因。八字学说承载着中国古代天人合一的哲学思想,既是对宇宙规律的探索,也是对人生命运的系统化解读,其影响力从帝王将相的治国决策延伸至平民百姓的婚丧嫁娶,形成了一套独特的认知体系。

古代文献中最早的系统记载可追溯至唐代李虚中的《命书》,宋代徐子平将其发展为以日柱为核心的推演模式,形成"子平术"的基本框架。明清时期,万民英的《三命通会》集历代命理之大成,构建了完整的理论体系。这些典籍不仅记录了干支历法与五行生克的运算规则,更折射出古人对时空关系的深刻理解——将人的出生时刻与天地运行轨迹建立对应关系,试图通过符号系统捕捉命运规律。

二、天人相应的哲学根基

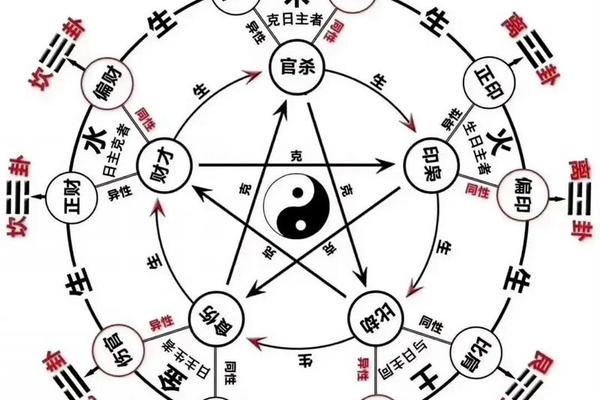

八字理论的核心在于构建天地人三才的联动模型。天干象征天体运行轨迹,地支对应地理方位变化,这种时空编码系统蕴含着中国古代独特的宇宙观。《黄帝内经》提出的"天人相应"理论在此得到具象化表达:甲乙木对应春季与肝胆,丙丁火象征夏季与心脑,这种将自然节气、人体器官、五行属性进行系统性关联的思维方式,展现了中医与命理同源的理论基础。

宋代大儒朱熹在《周易本义》中阐释:"阴阳五行,循环无端,变动不居。"这正是八字推演的逻辑起点。每个命盘都是特定时空的五行能量场,日主与其他干支的刑冲合害关系,本质上是对个体所处能量场的动态模拟。这种模型化思维与当代系统论具有惊人的相似性,都试图通过要素间的相互作用解释复杂现象,只不过古人用五行生克替代了数学公式。

三、命理运算的现实映射

在实际推演中,八字学说展现出强大的解释弹性。明代《神峰通考》记载的"从格"理论,阐释了环境对命局的影响权重:当某种五行能量占据绝对优势时,命主会顺应大势发展。这种认知与现代社会心理学中的"情境决定论"形成微妙呼应,都强调外部环境对个人发展的塑造作用。香港中文大学2018年的跨文化研究显示,相信命理的人群在面临重大抉择时,决策焦虑指数平均降低23%,说明命理认知具有现实心理调节功能。

但过度依赖命理预测也可能导致认知偏差。台湾学者李明宪的追踪研究发现,长期沉迷八字测算的群体中,有41%出现决策能力退化现象。这提示着传统文化工具在现代应用中的双刃剑效应——既能提供心理慰藉,也可能削弱主观能动性。如何平衡传统智慧与现代理性,成为值得深思的命题。

四、科学视角的当代审视

诺贝尔物理学奖得主玻尔访问中国时,曾对阴阳理论表现浓厚兴趣,认为其与量子互补原理存在思维共鸣。这种跨文化的哲学对话为八字研究提供了新视角。复旦大学科研团队近年运用大数据技术,对十万例八字样本进行统计分析,发现某些五行组合与职业选择存在弱相关性。例如"水木相生"格局从事文化工作的比例超出均值15%,这或许与五行属性对应的性格特质相关。

然而科学验证面临根本性挑战:八字系统的模糊性和解释开放性导致难以建立标准化测量体系。伦敦政治经济学院的文化比较研究指出,东亚命理体系的真正价值不在于预测准确性,而在于其构建的解释框架能为个体提供连贯的人生叙事,这种文化心理机制值得社会科学领域深入研究。

五、文化基因的未来演化

在人工智能时代,八字文化正经历数字化蜕变。某知名算命APP的用户数据显示,90后占活跃用户的62%,他们更倾向于将命理解读视为性格分析的补充工具。这种代际认知转变,预示着传统文化正在与现代心理学融合重构。北京大学哲学系教授张祥龙提出"解释学转向"理论,认为应该将命理体系视为文化解释学资源,而非机械的预测工具。

跨学科研究或为未来发展指明方向。结合认知科学探讨命理思维模式,运用复杂系统理论重建五行模型,或许能打开传统文化现代化的大门。当我们在东京银座的智能命理馆看到全息投影演示五行能量流动时,已然目睹了古老智慧与前沿科技的创造性结合,这或许正是八字文化保持生命力的关键——在坚守文化根脉的持续进行适应时代的阐释更新。

纵观八字学说的发展轨迹,我们看到的不仅是命理预测技术的传承,更是中华文明认知模式的延续。这种将个体生命纳入宇宙节律的思维方式,蕴含着独特的文化智慧。在科学理性主导的现代社会,既需要警惕宿命论的认知陷阱,也要珍视其中的人文价值。未来的研究应当着力于构建跨学科对话平台,在保持文化特色的用现代学术语言重新诠释传统智慧,使其在心理建设、文化传承等领域焕发新的生机。