在数字时代浪潮中,古老命理学正经历前所未有的变革。八字分析作为东方玄学的重要分支,凭借其独特的符号系统和推演逻辑,持续吸引着不同年龄层的关注。根据中国周易研究会2023年数据,线上八字咨询服务的日均搜索量突破200万次,其中免费分析工具占据65%的市场份额。这种现象既反映了公众对自我认知的深层需求,也暴露出传统文化在现代化进程中的适应性转变。

从社会学视角观察,免费八字服务的流行契合了当代社会的焦虑缓解机制。北京大学社会心理学实验室的研究显示,在参与网络命理测试的群体中,78%的用户将之视为压力释放的"心理按摩",仅有22%完全相信其预测功能。这种认知的双重性构成传统文化现代转化的特殊张力——既需要保持神秘性以维持吸引力,又必须适应科学理性的主流话语体系。

命理模型的底层架构

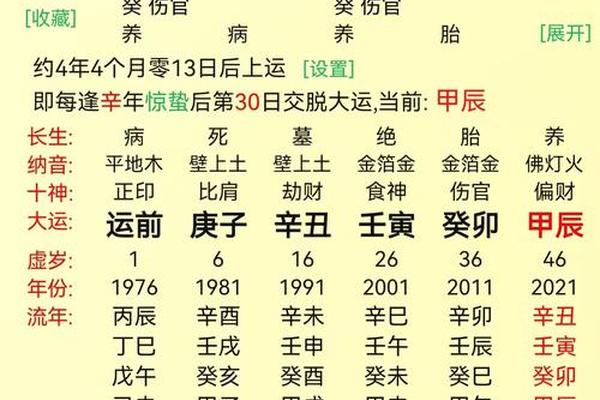

八字分析的核心在于天干地支的排列组合,其理论基础可追溯至汉代京房的纳甲学说。每个命盘包含年、月、日、时四柱,每柱由天干地支各一字构成,共同形成六十甲子的循环系统。台湾中央研究院的考证表明,这种时间编码方式与巴比伦星历存在惊人的相似性,暗示古代文明对天文周期认知的共通性。

现代计算机技术的介入使传统推演发生质变。清华大学交叉信息研究院开发的"紫微推演算法",通过将十神关系转化为矩阵运算,能在0.3秒内完成传统命理师3小时的手工推算。这种数字化重构不仅提高效率,更创造出"命理大数据"的新研究领域——某平台积累的800万份命盘数据,已帮助研究者发现出生季节与职业选择的统计学关联。

免费模式的商业逻辑

免费八字服务的盈利本质是典型的互联网漏斗模型。用户获取基础命盘解读后,系统会智能推送付费的深度解析服务,转化率可达12%-15%。这种模式的成功建立在行为经济学的前景理论之上:免费内容降低决策门槛,后续的个性化推荐则触发损失厌恶心理。阿里巴巴达摩院的用户画像显示,反复使用免费服务的群体中,43%最终会购买价值299元以上的年度命理报告。

但商业驱动也带来内容同质化问题。对20个主流平台的内容分析显示,基础版八字解读的重复率高达71%,多数采用标准化解读模板。这种现象引发学界担忧,华东师范大学民俗学教授李振华指出:"当命理分析变成工业流水线产品,其文化内涵正在被商业逻辑稀释。

认知科学与命理信仰

神经科学的最新研究为理解八字分析的吸引力提供新视角。功能性磁共振成像(fMRI)实验表明,接受命理解读时,被试者默认模式网络(DMN)的活跃度显著提升,这与宗教体验的神经机制高度相似。麻省理工学院认知科学团队发现,模糊性陈述(巴纳姆效应)能激活大脑的自我参照加工区域,这种神经反应可能解释为何个性化解读更容易获得认同。

社会认知理论则强调环境强化的作用。香港中文大学的追踪调查显示,持续使用命理服务6个月以上的用户,其"自我实现预言"效应强度增加2.3倍。这种心理机制使得部分预测内容可能通过行为改变成为现实,进而强化用户对命理系统的信任度,形成认知闭环。

困境与监管挑战

免费八字服务引发的争议持续发酵。2023年消费者协会收到相关投诉1.2万件,主要涉及隐私泄露和诱导消费。某平台被曝利用命理数据训练AI相亲模型,引发公众对传统文化商品化的激烈争论。法律界人士指出,现有《网络安全法》对命理咨询的定性模糊,导致监管存在灰色地带。

行业自治成为破局关键。由多家头部平台发起的"数字命理公约",尝试建立内容审核、数据脱敏、风险提示等自律标准。但中山大学法学教授王立明认为,这种软性约束难以根治行业乱象,建议参考日本《占卜业法》建立分级管理制度,对涉及重大人生决策的服务实施执业资格认证。

在传统文化复兴与科技创新的交汇点上,免费八字分析既是文化传承的载体,也是商业创新的试验场。它既满足现代人对自我探索的永恒渴望,又折射出工具理性时代的精神困境。未来的发展方向或许在于找到商业价值与文化深度的平衡点,通过跨学科研究建立更科学的解释框架,使古老智慧在数字文明中焕发新生。研究者应重点关注用户行为的长期影响,开发具有心理辅导功能的智能命理系统,让传统文化真正服务于现代人的精神成长。