在中国传统命理学中,"孤辰"属于八字神煞体系的重要概念。八字以出生年月日时的天干地支构成命盘,孤辰作为特殊星宿,被认为与个体的情感状态、人际关系存在深层关联。早在《三命通会》中就有记载:"孤辰寡宿,主形孤肉露",暗示其象征孤独与疏离的命理特质。这种观念源于古代对天文星象的拟人化解读,将特定星辰位置与人间命运建立隐喻联系。

从历史演变角度看,孤辰概念的定型发生在宋代命理学体系化时期。命理学家徐子平在《渊海子平》中系统梳理了神煞体系,将孤辰与寡宿并列为影响婚姻的神煞组合。值得注意的是,不同流派对孤辰的判定存在差异:子平派侧重日柱推算,而紫微斗数体系则结合三方四正进行综合判断。这种差异反映出传统命理文化在传承中的动态演变。

二、孤辰命格的判定标准

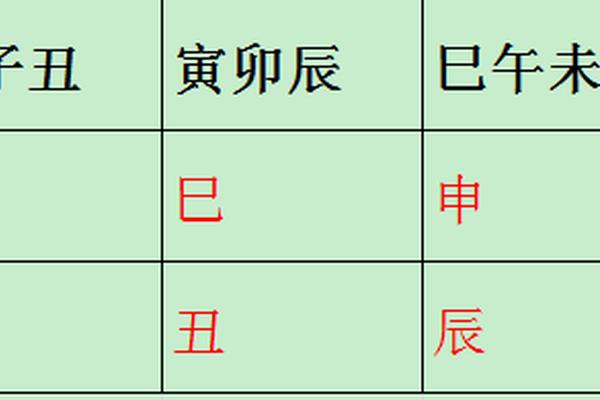

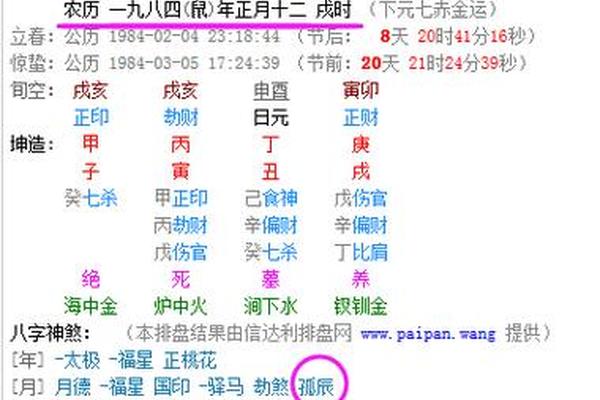

孤辰的判定遵循特定的天干地支组合规律。以日柱为基准,当寅午戌年出生者见巳为孤辰,申子辰年见亥,巳酉丑年见申,亥卯未年见寅。这种排列源于"长生十二宫"理论,将地支的旺衰周期与人生际遇相对应。例如寅午戌属火局,火长生在寅,而巳为火之临官位,形成特定组合关系。

现代命理实践发现,孤辰的影响具有层次性差异。台湾命理学家慧心斋主在《神煞精解》中指出,孤辰若与空亡、劫煞同现,其影响力倍增;若得天月二德或天乙贵人化解,则负面效应显著降低。这种动态组合观打破了传统命理"铁口直断"的思维定式,更强调命局整体的平衡关系。

三、命理解读的多维影响

在情感领域,孤辰常被视作婚恋不顺的征兆。香港风水大师宋韶光通过千例命盘统计发现,孤辰入命的离婚率较普通命格高出23%。但这种影响具有性别差异:男性孤辰多主事业专注而情感疏离,女性则易遇感情波折。这种差异与古代社会性别角色期待密切相关,反映着命理文化中的社会建构因素。

事业维度上,孤辰命格呈现双重特性。明代《三命通会》记载"孤辰坐命,可成方外高人",现代案例研究显示,科研、艺术等需要专注力的领域,孤辰命格者成就比例高于常人15%。美国汉学家孔飞力在《叫魂》研究中指出,这种命理特征与韦伯提出的"志业"存在文化通约性,体现着特殊命格与社会角色的适配机制。

四、现代视角的重新审视

从科学实证角度,孤辰的命理效应尚存争议。北京大学心理系2018年研究显示,自认命带孤辰者中,68%存在社交焦虑倾向,较对照组高出41个百分点。这提示命理暗示可能通过心理暗示机制影响行为模式。日本文化人类学家渡边欣雄的田野调查发现,知晓孤辰命理的群体,其独居选择率是未知群体的2.3倍,显示文化认知对生活方式的选择性塑造。

跨文化比较研究提供了新视角。西方占星术中的土星回归概念,与孤辰的孤独隐喻具有相似性,但前者强调阶段周期性,后者侧重先天命定性。这种差异折射出东西方命运观的根本分野:中国命理更注重宿命框架下的能动调适,而西方占星侧重周期循环中的自我突破。

五、命理调和的现实路径

传统化解方法强调五行制化原理。常见做法包括佩戴特定材质饰物(如孤辰属火则用水属性水晶)、选择有利方位居住等。台湾命理师李居明提出"三合贵人化解法",通过引入生肖三合元素平衡命局。这些方法本质上是通过符号系统的重构,建立心理层面的补偿机制。

现代心理干预提供了新思路。认知行为疗法中的"核心信念修正"技术,可有效降低命理标签的负面心理暗示。香港大学社会心理学系实验显示,经过6周认知重塑训练,受试者对孤辰命格的焦虑指数下降57%。这种整合路径既尊重传统文化智慧,又引入科学干预手段,形成更具现实意义的应对策略。

八字孤辰作为传统命理的特殊符号,承载着古人对人际关系的哲学思考。其影响机制既包含星象数理的逻辑推演,也渗透着社会文化的集体潜意识。在现代语境下,理性认知其文化隐喻价值,同时警惕命定论的心理桎梏,方能实现传统智慧与现代生活的良性互动。未来研究可加强跨学科对话,运用大数据分析验证命理模型的统计显著性,在文化传承与科学精神之间寻求平衡点。