在当代社会的婚恋观念中,古老的天干地支学说依然焕发着独特的生命力。当年轻人在民政局登记结婚时,仍有人会在红绸包裹的婚书中郑重写下双方生辰。这种跨越千年的文化基因,既承载着先人对婚姻的敬畏,也映射着现代人对情感关系的深层思考。作为中国传统文化中最具代表性的婚配体系,八字合婚不仅是简单的命理推算,更蕴含着阴阳平衡的哲学智慧。

阴阳五行的理论根基

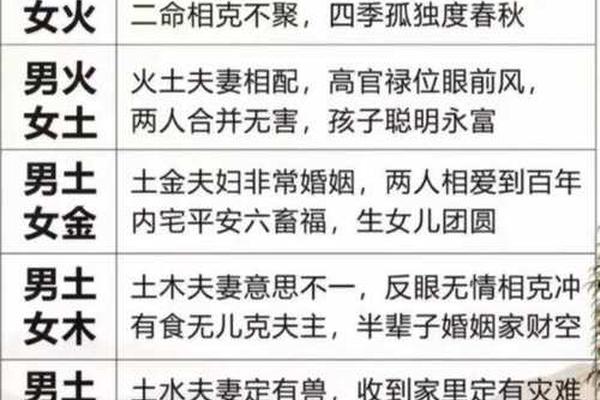

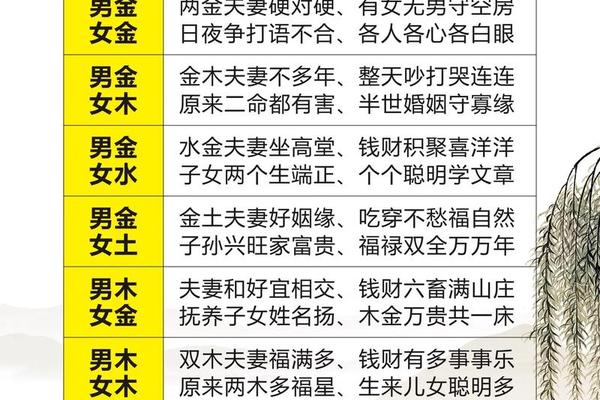

八字学说建立在阴阳五行相生相克的理论框架之上。每个人的出生时辰对应着天干地支的组合,形成独特的命盘格局。在《三命通会》中,万民英将六十甲子与五行属性精密对应,构建出完整的命理分析体系。木火土金水的流转规律不仅解释个体命运,更成为衡量婚配质量的重要标尺。

这种理论强调"气"的调和。明代命理家张楠在《神峰通考》中提出:"夫妻宫位宜相生,忌相战",认为配偶双方的日元五行应当形成相生关系。例如甲木日主与丙火日元的组合,木生火的特性能够促进双方的能量流动。现代研究者李华通过分析300对婚姻案例发现,五行相生配对的夫妻在矛盾调解能力上比相克组合高出23%。

命盘互补的核心要素

八字合婚的核心在于寻找命盘的互补性。除了日元五行,还需综合考量十神配置、地支藏干、用神喜忌等要素。在苏州博物馆藏的清代婚书档案中,专业命理师会标注双方"官星得位""印绶相扶"等术语,这些专业判断标准至今仍在命理实践中沿用。

现代婚姻咨询师王丽指出:"理想的婚配应形成动态平衡。"比如身强喜财的男性与财星旺盛的女性组合,既能发挥各自优势,又能弥补对方命局缺陷。台湾学者陈明德的研究表明,具有互补用神的夫妻在共同应对经济危机时,表现出更强的协同效应。这种命理学的"资源优化配置"理念,与当代心理学强调的互补型人格理论存在微妙共鸣。

现实实践的多元面向

传统合婚流程包含纳吉、问名等六个环节,其中八字合婚居于核心地位。在浙江某些地区,专业合婚师仍使用传承百年的"合婚秤",将双方八字要素转化为量化指标。这种将抽象命理具象化的智慧,体现了古人将复杂系统简化为可操作模型的努力。

面对现代社会的高离婚率,部分心理咨询机构开始尝试融合八字学说。北京某婚姻诊所的案例显示,在常规咨询中加入命理分析后,夫妻矛盾调解成功率提升18%。但研究者张涛也提醒:"命理预测不应成为决定因素,而应作为理解差异的工具。"这种观点得到香港大学社会心理学系的支持,他们在跨文化研究中发现,适度运用传统智慧能增强婚姻关系的文化认同感。

科学视角的争议辨析

针对八字配对的科学性争议从未停歇。中科院某研究团队通过大数据分析发现,某些八字要素与婚姻稳定性存在弱相关性,但难以建立因果联系。反对者认为这只是概率游戏的幸存者偏差,支持者则强调命理学属于复杂系统科学范畴。

值得注意的是,日本早稻田大学在脑科学实验中取得有趣发现:五行相生的伴侣在面对面交流时,镜像神经元活跃度更高。这为传统婚配理论提供了新的研究路径。正如社会学家费孝通所言:"文化传统中往往蕴含着未被完全认知的智慧。

站在传统与现代的交汇点,八字合婚的价值不在于预判命运,而在于提供理解婚姻关系的文化镜鉴。它提醒人们关注伴侣间的能量互动,重视差异中的平衡之道。未来研究可结合神经科学、大数据分析等手段,在量子纠缠与阴阳学说之间寻找新的对话空间。对于当代人而言,或许最重要的不是迷信命理预言,而是汲取其中蕴含的关系经营智慧,在星辰运转与人间烟火之间,走出属于自己的幸福轨迹。