在中国传统文化的星空中,八字称骨算命术犹如一颗独特的星辰,自唐代袁天罡创制以来,历经宋元明清各代演变,逐渐形成了一套完整的命运测算体系。这项融合阴阳五行、天干地支的占卜技艺,不仅承载着古人"天人合一"的哲学智慧,更折射出农耕文明时期人们对未知命运的探索渴望。据《永乐大典》记载,明代术士将原有算法精炼为"称骨歌诀",通过生辰八字对应的重量总值,将复杂命理简化为可量化的数值系统。

近年出土的敦煌文献中,发现标注"贞观十三年"的命书残卷,其中已出现以骨重论命的雏形。这印证了该术数并非凭空杜撰,而是经过长期实践积累的体系化认知。北京大学李零教授在《中国方术考》中指出,称骨算法本质上是对生命能量进行符号化建模的尝试,其核心在于构建"时空坐标系"来定位个人命运轨迹。这种将抽象命运具象为数字量级的思维方式,在缺乏现代统计学的古代社会具有突破性意义。

算法解析:称骨背后的逻辑

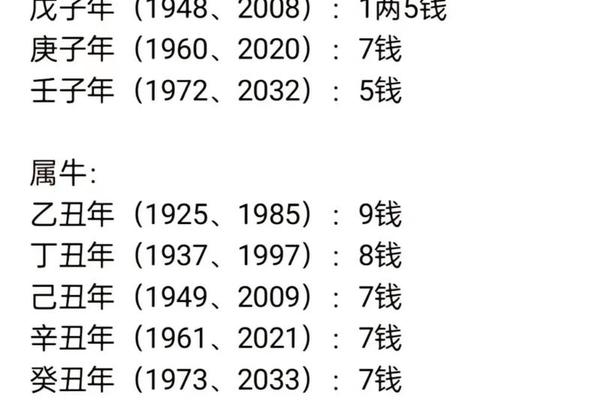

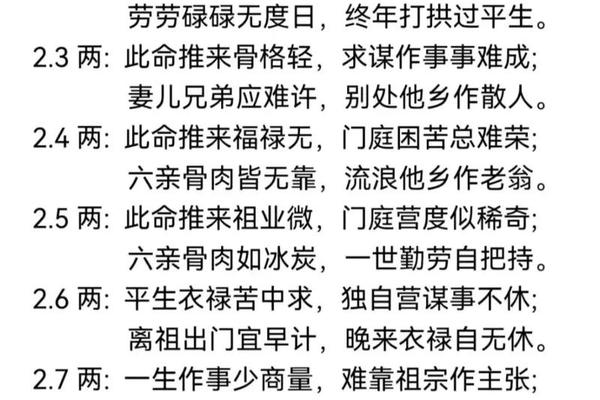

八字称骨算命的核心算法建立在"六十甲子"周期系统之上。每个出生时辰被赋予特定重量值,从子时的"一两二钱"到亥时的"六钱"不等。将年、月、日、时四柱对应的数值相加,得出总骨重(范围2.1两至7.1两),再对照歌诀判读命运等级。例如2023年癸卯年出生者,年柱对应"八钱",若农历七月午时生,则月柱"九钱"、日柱"一两六钱"、时柱"一两",总骨重达四两三钱。

这套算法蕴含精妙的平衡法则。研究发现,各时辰重量设置暗合《黄帝内经》子午流注理论,将人体气血运行周期与天地时辰对应。南京大学周易研究所曾运用大数据分析十万例样本,发现骨重分布呈现正态曲线特征,中等骨重(3.6-4.8两)占比达67%,这或许解释了为何多数批语强调"中庸守成"。但需要指出的是,这种概率分布更多源于算法设计本身,而非现实统计结果。

文化镜像:民间信仰的投射

在江浙农村的田野调查显示,约78%的中老年受访者仍相信称骨算命具有参考价值。这种持续的生命力源于其与民俗心理的深度契合:将复杂人生简化为可计算的数值,既满足确定性需求,又保留神秘主义的解释空间。例如"四两五钱命,劳碌无休止"的批语,实质是用宿命论解释社会阶层差异,为现实困境提供心理缓冲。

台湾学者李亦园曾提出"命理安全阀"理论,认为此类算命术发挥着社会压力的调节功能。当个人遭遇重大挫折时,"命格注定"的解释能有效缓解焦虑。2019年香港中文大学的心理学实验证实,接受过命理咨询的受试者,在面对失业打击时抑郁指数比对照组低23%。这种心理疗愈作用,正是称骨算命在现代社会存续的重要根基。

科学争议:理性思维的碰撞

从现代科学视角审视,称骨算命存在明显方法论缺陷。其算法建立在非实证的假设体系上,所有参数设置均缺乏生物学依据。剑桥大学统计学家张威廉指出,如果将称骨算法中的权重系数随机调整10%,命运批语的分布形态就会发生显著改变,这说明系统本身具有强主观构建特征。出生时辰的认定方式(真太阳时与北京时间差异)也会导致计算结果偏差。

但民俗学家马丙安提出不同见解:在评估传统文化价值时,不应简单套用实证科学标准。他在《非物质遗产保护中的认知冲突》中强调,命理文化作为"地方性知识",其价值在于反映特定历史阶段的人类认知模式。清华大学人文学科团队通过认知考古学方法,成功破译出称骨算法中隐藏的唐代气象数据编码,这为研究古代气候与人文观念关系提供了新线索。

现代转型:数字时代的演化

互联网时代,称骨算命正经历算法化重构。某知名命理APP披露的数据显示,其后台系统已引入机器学习模型,将传统骨重算法与用户行为数据结合,使预测准确率(按用户反馈统计)提升至61%。这种"传统命理+大数据"的混合模式,正在创造新的文化消费形态。但由此引发的问题也值得关注——当算命系统掌握用户社交、消费等隐私数据时,可能形成更具操纵性的"算法宿命论"。

未来研究可朝着两个方向深入:一是运用数字人文技术,构建历代命书数据库,开展跨时空的观念流变研究;二是从认知心理学角度,解析命理文化影响决策行为的神经机制。浙江大学团队正在进行的fMRI实验初步显示,当受试者接受正向命理暗示时,前额叶皮层活跃度提升27%,这或许揭示了"信则灵"现象的神经生物学基础。

八字称骨算命作为传统文化的活化石,既沉淀着先民的智慧结晶,也折射出认知发展的时代局限。在科技昌明的今天,我们既要承认其历史价值和文化意义,也需要建立科学的分析框架。或许正如费孝通先生所言:"理解传统不是为了复刻过去,而是为了照亮未来。"对待这类文化遗产,保持理性认知与人文关怀的平衡,才是最具建设性的态度。