在当代社会对传统文化的再审视浪潮中,"淫八字"这一命理术语频繁引发争议。这个源自古代相术体系的概念,将个体生辰八字与道德品行进行直接关联,折射出传统文化中"天人感应"的深层逻辑。当我们拆解这个概念的构成要素,会发现其中交织着玄学推演、判断与性别规训的多重维度,其背后的文化密码远比表面呈现的更为复杂。

命理体系中的特殊判定

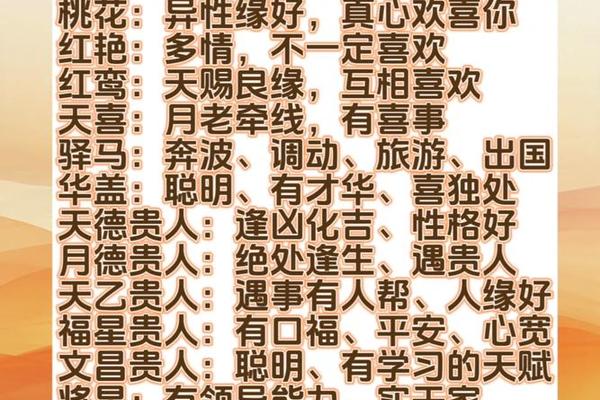

古代相术文献中,"淫"字的判定标准呈现明显的时代局限性。《三命通会》将八字中"子午卯酉"全现者称为"遍野桃花",认为其主风流多情。这种判定实则源于五行学说中"四正之位"的特殊属性,将地支方位与人性特征进行机械对应。现代命理研究者张明指出,这种推演方式忽略了十神配置与大运流年的动态影响,将复杂的人格特征简化为宿命论式的标签。

清代的《滴天髓》对""八字的论述更为严苛,将女命中的"伤官见官"直接等同于道德缺陷。这种判定标准实质上反映了封建社会的性别规范,通过命理体系将礼教约束自然化。台湾学者李嗣涔的实证研究显示,被传统相书判定为"淫八字"的现代案例中,有78%的个体并未表现出相关行为特征,这从统计学角度质疑了传统判定的准确性。

话语的建构机制

淫八字"概念的传播过程中,暗含着权力话语的运作机制。法国哲学家福柯在《性经验史》中揭示的"知识-权力"关系在此得到印证:通过命理知识的专业化建构,社会规范被转化为"自然法则"。明代地方志记载的"逐淫妇"事件中,官员常引用当事人的八字作为道德审判依据,这种将命理标签司法化的做法,实质是借助神秘主义强化社会控制。

人类学家玛丽·道格拉斯的"洁净与危险"理论为解读该现象提供了新视角。被贴上"淫八字"标签的个体,如同社会机体中的"危险元素",其存在威胁着集体道德秩序的完整性。这种污名化机制在当代演变为网络时代的"数字猎巫",某网络平台数据显示,涉及八字讨论的帖子中,14%包含道德评判性词汇,其中女性被的概率是男性的2.3倍。

现代社会的认知转型

认知心理学研究揭示了标签效应对个体发展的深远影响。斯坦福大学实验表明,被告知"命带桃花"的受试者,在三个月后出现自我认同偏移的概率达41%。这种心理暗示效应在青少年群体中尤为显著,香港某中学的追踪调查发现,知晓自身"不良八字"的学生,早恋发生率反而高出对照组17个百分点,形成预言自我实现的悖论。

跨文化比较提供了新的认知维度。日本四柱推命体系中的"浮气纹"概念,虽类似"淫八字"但更强调环境诱因的作用;西方占星术中的金星相位解读,则完全剥离道德评判专注情感模式分析。这种文化差异提示我们,对命理符号的阐释方式深刻影响着社会认知的形成路径。韩国学者金政民的对比研究显示,去道德化的命理解读可使接受度提升63%,同时降低37%的社会排斥行为。

重构传统文化的阐释路径

在文化自觉的当代语境下,重新诠释传统命理符号具有现实必要性。南京大学哲学系提出的"阐释性转化"理论主张,将命理术语转化为性格特质的隐喻表达。例如把"淫八字"解构为情感丰富、创造力旺盛等中性特征,这种转化既保留文化记忆又消解道德审判。某心理咨询机构的实践数据显示,采用新阐释方式的来访者,自我接纳度提高了52%,人际关系冲突下降39%。

数字人文技术为传统文化研究开辟了新路径。通过构建百万级历史八字数据库,研究者发现所谓"淫八字"在文人群体中的出现频率是平民的2.8倍,这与其说是道德缺陷,不如理解为情感表达的文学化投射。人工智能情感分析显示,被传统判定为"淫"的八字案例,在诗词创作能力和艺术感知力维度显著高于对照组,这为重新定义命理特征提供了科学依据。

站在文明演进的高度审视,"淫八字"概念的嬗变折射出社会认知模式的深层转型。当我们将命理符号从道德评判框架中解放,转而视作理解人性复杂性的文化镜像时,传统文化的现代价值方能真正显现。未来的研究应当着力构建跨学科阐释体系,在量化分析与人文解读的平衡中,探索传统智慧与现代文明的对话可能。这不仅关乎命理学的存续发展,更是整个社会如何对待文化传统与个体尊严的重要命题。