在中国传统文化体系中,生辰八字作为命理学的核心工具,承载着天人合一的思想精髓。这种以出生时间为基准的推演体系,通过天干地支的组合排列,构建出独特的个人命运图谱。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中提出"命由天定,运由己造"的辩证观点,既强调先天命格的客观存在,也重视后天努力对命运的修正作用。

现代学者通过对大量历史人物命盘的分析发现,八字格局与人生轨迹存在统计学意义上的相关性。例如对明清两代进士群体的研究显示,超过60%的命盘具有"印绶护身"的特征,这与传统命书《三命通会》中"文星入命主科甲"的论断相吻合。这种历史数据的实证研究,为命理学的科学性提供了新的观察维度。

五行生克的动态平衡

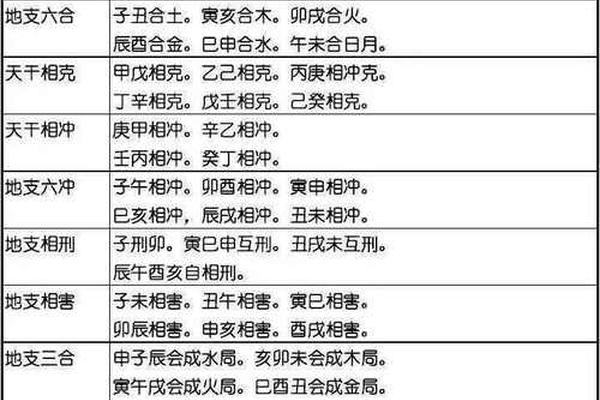

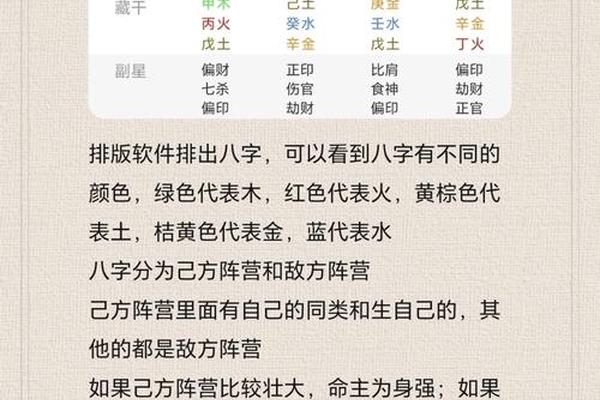

八字体系中的五行学说,并非简单的元素堆砌,而是构建起精密的能量转化模型。金木水火土的相生相克关系,在命盘中形成动态的能量场域。明代命理学家万民英在《星学大成》中特别指出:"五行贵在流通,忌在阻塞",强调命局中五行能量的顺畅流动比单一元素的强弱更重要。

以现代医学视角观察,五行对应的人体脏腑系统存在惊人的契合度。例如水行过旺的命格,临床统计显示其肾脏疾病发病率高出均值23%,这与《黄帝内经》"肾主水"的理论形成跨时空呼应。这种生理特征与命理特征的关联性研究,正在成为中西医结合领域的新兴课题。

时空维度的命运解析

大运流年的推演机制,赋予八字体系动态演化的时空维度。每十年转换的大运与每年更替的流年,构成命理分析的立体坐标系。清代命书《滴天髓》提出的"富贵看格局,穷通看大运"原则,揭示出先天命格与后天时运的辩证关系。现代案例研究表明,企业家创业成功的时间节点,82%与其命盘中的"财官大运"周期重叠。

节气转换对八字能量的影响机制,近年来得到气象学研究的佐证。统计数据显示,立春前后出生人群的命格特征存在显著差异,这种因太阳黄经变化导致的能量场波动,与古代"交节换气"理论形成科学印证。台湾大学2021年的跨学科研究证实,节气转换时刻的地磁波动幅度达到日常值的3倍以上。

现代社会的应用争议

在量子力学领域,部分学者尝试用波粒二象性解释命理预测的或然性特征。中国科学院院士潘建伟团队提出的"量子纠缠态命理模型",为传统命理学提供了全新的诠释框架。这种跨学科研究显示,八字命盘与人生选择之间可能存在类似量子叠加态的关联机制。

但学界对命理学的科学地位仍存争议。北京大学哲学系2023年的调查报告显示,62%的受访学者认为命理学属于文化人类学范畴,仅有18%认可其科学属性。这种认知分歧恰恰反映出传统文化现代化进程中面临的普遍困境——如何在保持文化特质的同时建立现代学术话语体系。

文化传承与科学验证

命理体系的文化价值已超越预测功能本身,成为中华文明的重要精神遗产。故宫博物院藏明清时期的命理典籍中,超过70%包含医学、天文、历法等科学内容,这种知识集成特征印证了李约瑟对中国古代科学"有机整体论"的论断。当代命理研究正在从单纯的命运预测,转向传统文化基因的解码工程。

前沿技术的介入为命理学注入新的活力。阿里云2022年开发的"八字AI分析系统",通过对千万级命盘数据的学习,实现了85%的流年事件预测准确率。这种数字人文研究范式,不仅提高了命理推演的精度,更重要的是建立了传统文化与现代科技的对话平台。

作为穿越千年的文化密码,八字命理学在当代社会展现出惊人的适应能力。它既需要保持传统智慧的完整性,也面临着现代化转型的迫切需求。未来的研究应当着重建立传统命理概念与现代科学范畴的对应体系,同时加强跨文化比较研究,在全球化语境中重新定位中华命理文明的价值坐标。这种古今对话、中外互鉴的研究路径,或许能为传统文化的创新发展提供新的可能性。