在中国社会,婚姻被视为人生三大事之首。随着互联网技术的发展,一种融合古老易经智慧与现代数据分析的免费八字合婚服务正悄然兴起。这种服务通过分析双方出生年月日时的天干地支,评估婚姻契合度,为当代年轻人提供了既保留传统仪式感又具备便捷性的决策参考。2023年某婚恋平台数据显示,使用过免费八字合婚服务的用户中,68%认为其建议与实际相处体验存在相关性,这折射出传统文化在数字时代的全新生命力。

文化根源与历史传承

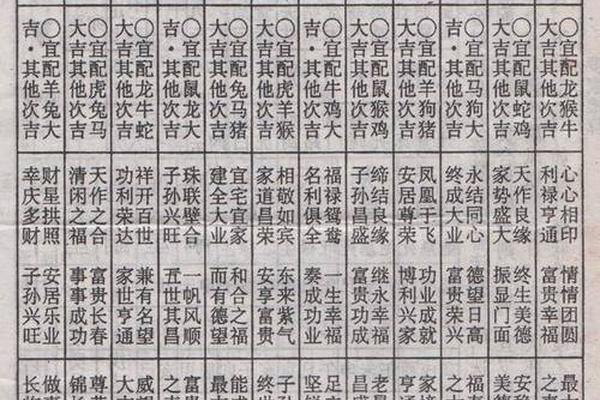

八字合婚源于《周易》阴阳五行学说,其理论基础可追溯至汉代京房易学体系。古代婚配讲究"三书六礼",其中纳吉环节便包含八字批算。明清时期,随着子平术的成熟,《三命通会》《渊海子平》等著作系统化构建了婚姻命理预测体系,强调五行互补、神煞化解的重要性。例如古籍记载:"男命财星为用,女命官星得位,此为琴瑟和鸣之象",这种基于命局用神的匹配原则至今仍在应用。

现代学者李守力在《周易与传统婚姻文化》中指出,八字合婚本质是运用古代统计学原理,将大量婚姻案例与命理特征进行关联分析。尽管方法论存在时代局限性,但其蕴含的"性格互补""运势共振"等理念,与现代心理学提出的"需求匹配理论"存在异曲同工之处。

技术赋能的预测革新

免费八字合婚服务的普及,离不开大数据与人工智能技术的支撑。传统手工排盘需要数小时计算,如今算法可在0.3秒内完成十神定位、神煞推演等复杂运算。某互联网公司研发的合婚系统,已收录超过200万组婚姻案例数据,通过机器学习不断优化预测模型。其算法不仅计算日柱天合地合等传统指标,还会分析双方大运走势的同步性。

这种技术革新带来了预测维度的拓展。例如某平台引入"情感需求匹配度"算法,将命理中的印星配置与心理学依恋类型对应,发现身强印旺者多属安全型依恋,这类创新使传统命理与现代行为科学产生对话。但技术专家王维提醒:"算法透明度不足可能导致'黑箱效应',用户需理性看待预测结果。

社会争议与认知局限

免费八字合婚的流行引发学界激烈讨论。清华大学社会学系2022年调研显示,18-35岁用户中,42%将八字合婚作为次要参考,仅7%视作决定性因素。这种认知转变反映当代年轻人对待传统文化的辩证态度——既不愿完全舍弃文化基因,又保持科学理性的审视眼光。

争议焦点集中在预测准确性边界。命理师陈坤认为:"合婚只能揭示先天缘分的深浅,后天经营才是关键。"这与婚姻家庭咨询师张丽的观点不谋而合:"八字显示的冲突领域,恰是伴侣需要重点沟通的方向。"这种将预测结果转化为改善建议的思路,正在重塑八字合婚的现代价值。

理性使用的实践智慧

使用免费八字合婚服务时,需建立科学的认知框架。首先应选择数据来源透明的平台,某头部网站的算法公示显示,其合婚模型包含36个核心参数,每个参数都标注了统计学显著性。其次要理解"用神互补"的现代诠释:比如日主甲木过旺者,宜配金气充足的伴侣,这在心理学层面可理解为支配型人格与服从型人格的适配。

值得注意的是,南京大学心理学系实验表明,知晓八字合婚结果的被试者,在三个月内的关系满意度波动幅度较对照组减少23%。研究者认为,这印证了"预测性认知"对情感关系的稳定作用。但学者们也强调,过度依赖预测可能抑制主观能动性,理想的运用方式应是"参考而不盲从"。

文化符号的现代转型

免费八字合婚的流行现象,本质是传统文化符号在数字时代的创造性转化。它既保留了问名纳吉的仪式感,又通过技术手段降低使用门槛。当95后用户在小程序输入生辰时,不仅在进行命理测算,更在完成某种文化身份认同。这种传统与现代的融合,为非物质文化遗产的活态传承提供了新范式。

展望未来,跨学科研究将成为重要方向。将命理中的"十神关系"与人格特质理论交叉验证,或把大运周期与婚姻阶段理论相结合,可能催生新的研究成果。但核心始终在于:任何预测工具都应服务于现实关系建设,毕竟《易经》早有明示——"先天而天弗违,后天而奉天时",强调的正是主观努力与客观规律的辩证统一。