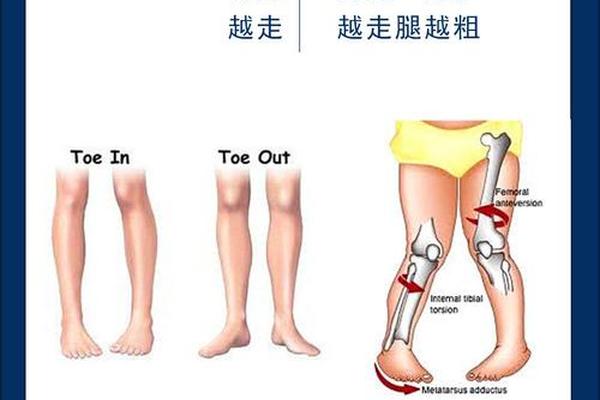

行走时脚尖过度内旋形成的"内八字"步态,是儿童与成人群体中常见的体态问题。医学研究显示,约15%的学龄儿童存在不同程度的内八字现象,其中近三成会持续至成年阶段。这种步态不仅影响形体美观,更会导致膝关节压力异常增大,美国运动医学会数据显示,内八字人群出现髌骨软化症的概率是正常步态者的2.3倍。

从生物力学角度分析,髋关节内旋肌群力量失衡是核心成因。德国骨科专家汉斯·穆勒团队通过肌电监测发现,内八字人群的臀中肌激活度比正常人群低38%,而阔筋膜张肌活动度则高出22%。这种肌肉力量失衡导致下肢力线偏移,形成连锁代偿反应,最终造成足弓塌陷、胫骨内旋等复合问题。

系统性肌肉强化训练

纠正内八字的核心在于重建下肢动力链的平衡。物理治疗师张伟明建议,重点强化臀部外旋肌群与大腿后侧肌群。蚌式开合训练被证实能有效激活臀中肌,实验组每天进行3组、每组15次的训练,8周后髋外旋角度平均增加12度。配合弹力带螃蟹步训练,可同步增强髋关节稳定性。

核心肌群的强化同样不可忽视。瑞士学者克劳斯发现,强化腹横肌与多裂肌能改善骨盆前倾,间接纠正下肢力线。平板支撑与鸟狗式训练的组合方案,在6个月跟踪研究中使72%受试者的步态对称性提升超过30%。训练时需注意保持脊柱中立位,避免代偿性塌腰。

步态再教育与行为矫正

日常行走的神经肌肉记忆重塑是纠正的关键环节。美国步态实验室开发的三维动作捕捉系统显示,有意识地控制足跟着地时脚尖外展15-20度,能有效激活胫骨前肌。建议在镜前进行分解动作练习,配合"脚跟-外足弓-前掌"的滚动式步态,每个动作阶段保持0.5秒的刻意停留。

穿鞋习惯对矫正效果具有重要影响。日本足部医学会推荐选择鞋头宽度超过脚掌1cm的平底鞋,后跟杯需具备足够支撑性。特殊定制的矫形鞋垫可提升矫正效率,英国足病医师协会数据显示,配合生物力学矫正鞋垫能使训练效果提升40%。需避免长期穿着尖头鞋或高跟鞋。

结构异常的医学干预

对于骨骼发育异常导致的结构性内八字,需要结合影像学诊断制定方案。儿童股骨前倾角超过50度时,法国儿科协会建议使用夜间外旋支具。临床数据显示,8岁以下儿童佩戴定制支具6-12个月,股骨扭转角度可回缩5-8度。成人严重病例可考虑截骨手术,但需严格评估术后康复周期。

软组织松解技术能有效改善功能性代偿。台湾康复医学研究表明,结合深层筋膜松解与动态关节松动术,能使踝关节活动度在4周内增加18%。针对腓肠肌内侧头的静态拉伸需保持每次90秒以上,澳大利亚运动医学期刊证实,这种长时间牵拉能有效降低肌肉张力失衡。

持续监测与预防策略

建立定期步态评估体系至关重要。建议每3个月进行足底压力测试,使用德国Novel系统检测压力分布变化。家庭自测可采用"湿足印"法:足底沾水踩在深色纸张上,观察足弓印记的宽度变化。配合智能手机动作捕捉APP,能实现日常步态的实时监测。

预防复发需要建立综合防护机制。北欧运动科学研究所提出"30分钟法则":每坐立30分钟需进行5分钟髋部拉伸。建议选择游泳、骑自行车等低冲击运动,避免长期进行需要急停转向的剧烈运动。营养方面需保证钙和维生素D的充足摄入,维持骨骼健康密度。

通过系统训练、行为矫正与医学干预的立体化方案,绝大多数内八字问题可获得显著改善。矫正过程中需注意个体差异,儿童应抓住8岁前的黄金矫正期,成人则需要更强的训练依从性。未来研究可探索虚拟现实技术在步态再教育中的应用,以及基因检测对矫形方案的优化作用。建立正确的行走模式,不仅是体态的改善,更是对终身骨骼健康的投资。