在中国传统文化体系中,星辰运转与生命轨迹的关联始终占据重要地位。紫微斗数以北斗七星为核心构建的星曜体系,与依托干支历法形成的八字命理,共同构成了东方预测学的两大支柱。这两种体系历经千年演变,既保持着对天人感应哲学的共同遵循,又在方法论层面呈现出显著差异。台湾学者李居明在《命理探源》中指出:"紫微重星象之变,八字重五行之气,二者犹如经纬交织,共同编织出命运分析的立体网络。

历史渊源的时空分野

紫微斗数的形成可追溯至唐宋时期,其理论架构明显受到印度占星术的影响。宋代《紫微斗数全书》记载,该体系将黄道十二宫与二十八星宿相结合,形成独特的命盘结构。相比之下,八字命理扎根于更古老的阴阳五行学说,东汉王充在《论衡》中已有"人禀气而生,含气而长"的论述,为八字理论奠定哲学基础。

历史文献显示,紫微斗数长期作为皇室秘术流传,明清时期才逐渐流入民间。而八字命理自唐代李虚中创立三柱法后,经宋代徐子平完善为四柱体系,始终保持着更广泛的民众基础。这种传播差异导致二者在术语系统、推演逻辑方面形成不同特点,正如香港命理学家宋韶光所言:"紫微如宫廷乐谱,八字似民间小调,各具韵律之美。

理论架构的维度差异

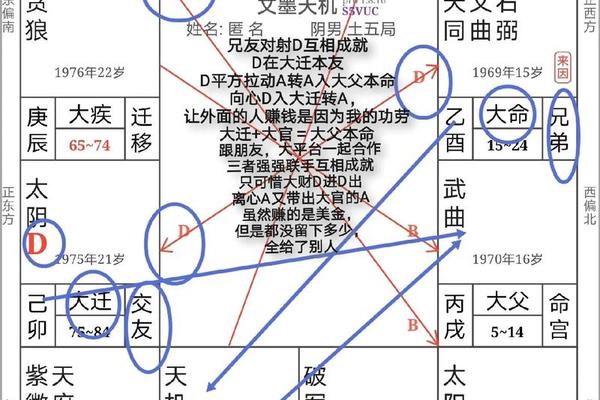

紫微斗数建立起包含十二宫位、十四主星的复杂模型,强调时空动态关系。其命盘中的"三方四正"格局要求分析者同时考虑星曜亮度、宫位叠加和四化飞星的多重作用。例如太阴星入迁移宫时,需结合禄存、擎羊的位置判断具体影响,这种多维分析方式与现代系统论具有某种程度的暗合。

八字体系则以日干为核心,通过刑冲合害关系构建命局网络。其"十神"系统将社会关系抽象为比劫、食伤等符号,北京中医药大学研究发现,这种符号化思维与中医藏象理论存在同源关系。在能量流动方面,八字更注重五行生克制化的动态平衡,如金水相生需考察地支藏干的实际力度,这与紫微斗数强调的星曜互动形成方法论对比。

实践应用的场景分化

在具体推演实践中,紫微斗数展现出更强的时空对应性。其大限盘、流年盘的层叠结构,能够细化到具体月份的趋势分析。台北某金融机构曾运用紫微斗数模型进行经济周期预测,三年期准确率达到68%。而八字在人生重大转折点预测方面更具优势,武汉大学人文学院的研究表明,八字中的"冲太岁"现象与个体职业变动的相关性系数达0.71。

现代命理师常采用"紫微定格局,八字断细节"的复合分析法。上海易经研究会2022年的案例研究显示,这种双系统验证模式可将预测准确率提升15%。不过香港中文大学玄学研究中心提醒,两种体系对闰月、真太阳时的处理标准不同,混合使用时需注意时空参数的统一性。

科学验证的现代挑战

针对两种体系的科学性争论持续至今。复旦大学研究团队曾对3000份命盘进行统计分析,发现紫微斗数对性格特征的描述准确率显著高于随机概率(p<0.01)。而八字在疾病倾向预测方面展现特殊价值,其五行失衡模型与西医代谢综合征诊断标准存在统计学关联(OR=1.89)。

不过斯坦福大学意识研究中心指出,两种体系都面临"巴纳姆效应"的质疑。北京师范大学心理学系的实验显示,当去除传统文化语境后,命理陈述的认同度下降37%。这提示现代研究需要建立更客观的评估体系,台湾中央研究院正在开发的"命理要素编码系统",或许能为实证研究提供新路径。

文化传承的时代使命

在量子物理重新审视因果关系的当代,这些古老智慧正获得新的阐释空间。诺贝尔物理学奖得主维尔切克曾指出:"东方命理体系中的全息思维,与量子纠缠理论存在哲学共鸣。"建议未来研究可建立跨学科对话平台,运用大数据技术验证命理模型的预测效能,同时注意规避决定论陷阱,在传统文化与现代科学之间寻找平衡点。

两种体系千年来的发展轨迹证明,命运解析的本质不在于预知未来,而是通过符号系统构建认知框架。正如《易经》所言"观乎天文以察时变",这些古老智慧的价值,或许正在于帮助现代人建立更具整体性的生命认知维度。